🇬🇧 David Bowie (デヴィッド・ボウイ)

目次

スタジオ盤④

ソロ復帰とエレクトロニックへの接近

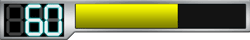

1993年 18thアルバム

ティン・マシーンのバンド活動を経て、ソロ復帰したデヴィッド・ボウイ。私生活ではスーパーモデルのイマン・アブドゥルマジドと結婚し、その後2016年のボウイ逝去まで生涯をともにするパートナーとなります。妻との結婚式に向けて作った楽曲がそのままアルバム制作に繋がったようで、結婚をテーマにした楽曲が多く並びます。『レッツ・ダンス』を手掛けたプロデューサーのナイル・ロジャースや、ジギー・スターダスト時代を支えた盟友ミック・ロンソン(Gt)と久々のタッグを組み、本作は全英1位を獲得。

「The Wedding」はインストゥルメンタル。チャイムの音が響き渡り、グルーヴィな重低音やリズムトラックにダンスミュージックからの影響が強く見られます。ボウイの吹くサックスの生音も混ぜて、無機質になりがちなダンス音楽に人の温もりを与えています。続く「You’ve Been Around」は跳ねるように躍動感のあるビートが爽快。ボウイの渋い歌声にエフェクトをかけて、クールなダンスミュージックに仕上げています。ベテランというかこの時にはもう大御所くらいのポジションでしょうが、感性は若々しくて、時代に即した新しい音楽を取り入れています。楽曲自体はティン・マシーン時代にリーヴス・ガブレルスと共に作っていたようです。「I Feel Free」はクリームのカバー曲で、ミック・ロンソンとタッグを組んだ楽曲です。切れ味抜群のドラムに、ファンキーでグルーヴに満ち溢れるベースやギターのおかげで、躍動感に満ち溢れていて爽快です。そして表題曲「Black Tie White Noise」。グルーヴのとても強い楽曲で、R&BシンガーのAL B.シュア!とコラボした歌はファンクっぽいです。『ヤング・アメリカン』あたりにも合いそうですが、音質はさすがにモダンというか洗練されています。「Jump They Say」はファンクのノリを持ったテンポの速い楽曲で、跳ねるようなグルーヴが爽快。歌は最初あまりテンション高くないですが、楽曲が進むにつれてテンションを高めて盛り上がっていきます。「Nite Flights」は米国のバンド ウォーカー・ブラザーズのカバー曲。円熟味を帯びたAOR的な歌とシンセ、そして強烈なグルーヴを利かしたファンキーでイケイケなリズム隊が対照的です。とてもダンサブルでノリノリですが、クールな仕上がり。「Pallas Athena」はストリングスが奏でる重厚な雰囲気で始まりますが、リズムトラックが加わると一気にダンサブルに。途中から地中海的というかエキゾチックな香りが漂います。「Miracle Goodnight」はファンクを軸にダンスミュージックを取り入れた、横ノリの気持ちの良いナンバー。「Don’t Let Me Down & Down」もファンクのようなグルーヴを利かせますが、AOR的な落ち着いて円熟味のある演奏でゆったりとしています。続くインストゥルメンタル「Looking For Lester」はノリノリのダンスナンバー。トランペット奏者のレスター・ボウイが洒落たトランペットを聴かせ、「Aladdin Sane (1913–1938–197?)」で狂気じみたピアノを弾いていたマイク・ガーソンも参戦。豪華ゲストによるジャジーな演奏を、イケイケでキレのあるリズムトラックが盛り上げます。「I Know It’s Gonna Happen Someday」は元スミスのモリッシー ソロ楽曲のカバー。強い哀愁が漂う楽曲で、ボウイの渋くソウルフルな歌声がメインです。ダンスミュージックに寄せた本作の流れの中ではかなりの違和感があるものの、単曲で見ると1970年代のボウイのイメージに近くて最もボウイらしい名曲だと思いました。ラスト曲「The Wedding Song」はオープニング曲のリプライズ的な楽曲ですが、こちらはボウイの歌が含まれています。グルーヴィで陶酔感のあるジャズですね。

ハウスなどのダンスミュージックと、ファンクやR&Bなどを組み合わせたノリの良い楽曲が並びます。若々しさと円熟味をうまくブレンドした印象で、カッコ良い楽曲も多いです。

なおゲスト参加したミック・ロンソンはレコーディング時にガン闘病中で、残念ながら本作リリースの約4週間後に病死してしまいました。

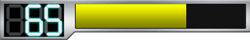

1993年 ※サウンドトラック

英国の作家ハニフ・クレイシによる小説『郊外のブッダ』のドラマ化にあたり、同氏の依頼を受けて制作したサウンドトラックが本作で、共同制作者にデヴィッド・リチャーズを迎えています。ですが実際にドラマ内で採用されたのは表題曲だけで、サウンドトラックとして扱われるものの、現在では実質的なオリジナルアルバムと見なされています。制作に1ヶ月もかからなかったようで、「ライターとしての自信を取り戻した作品」ということでデヴィッド・ボウイが自身のお気に入りに挙げています。

長らく廃盤で入手困難な時期があったものの、2007年にはジャケット写真を改めて再発されています。ちなみにボウイの作品群では唯一、日本国内盤がリリースされていません。

表題曲「Buddha Of Suburbia」でアルバムの幕開け。アコギとベースが心地良い音を奏で、憂いのあるボウイの優しい歌に癒やされます。サビで壮大に盛り上げた後はサックスをはじめ賑やかな演奏を披露。パーカッシブで1980年代っぽい。続く「Sex And The Church」はダンサブルな電子音楽を繰り広げます。抜群のグルーヴが気持ち良い。ヴォコーダーを通した歌はクラフトワークを想起させます。「South Horizon」はインストゥルメンタル。ジャジーなドラムにスペイシーなシンセ、そこにマイク・ガーソンのピアノが存在感を放ちます。クールなジャズですが、時折ダンスミュージックのようなリズムトラックを混ぜてお洒落に仕上げます。続いて「The Mysteries」もインストゥルメンタルですが、スペイシーな空間にピアノが響きます。瞑想的というか、スペイシーで幻想的な世界にゆったりと浸れます。「Bleed Like A Craze, Dad」はイントロでマイク・ガーソンのピアノが存在感を放ちますが、そこからはグルーヴの聴いたロック色のある楽曲を展開。本アルバムの制作にあたり1970年代の数多くのミュージシャンから影響を受けていることを公言していますが、本楽曲はギルモア期ピンク・フロイドっぽいと思いました。「Strangers When We Meet」は次作『アウトサイド』でもリアレンジして収録される楽曲です。力強い演奏は躍動感があり、ワクワクするような明るいトーンですが、どことなく切なさも感じさせます。そして「Dead Against It」は明るく疾走感のある爽やかな楽曲です。カラフルな演奏が救いのように明るく、ボウイの歌も優しいですね。魅力的な1曲です。「Untitled No. 1」はファンクのようなグルーヴの強いベースが気持ち良い。ブラックミュージックを軸に、AOR的な洗練されてメロウな演奏を聴かせます。「Ian Fish, U.K. Heir」はインスト曲で、重低音を唸らせるシンセの中でアコギが深みのある音を奏で、瞑想に浸っているような雰囲気。最後に再び表題曲「Buddha Of Suburbia (Feat. Lenny Kravitz)」で、こちらはレニー・クラヴィッツが参加したロックアレンジバージョン。空気感は1曲目とそこまで変わりませんが、終盤のギターソロは中々アツいです。

インストゥルメンタルは3曲でそこまでサウンドトラック感はなく、埋もれさせるには勿体ない出来。なお、本作を気に入ったブライアン・イーノが次作のプロデュースに名乗りを上げます。

左:ジャケットを改めた再発盤。

右:オリジナルジャケットの旧盤。

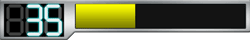

1995年 19thアルバム

本作はベルリン三部作以来となるブライアン・イーノとのタッグを果たした作品で、ダークでインダストリアルな電子音楽を特徴とします。また『ダイヤモンドの犬』以来となるコンセプトアルバムです。本作にはマイク・ガーソン(Pf)、リーヴス・ガブレルス(Gt)、カルロス・アロマー(Gt)、エルダル・キジルケイ(Key/B)といったこれまでデヴィッド・ボウイを支えた面々や、1992年からボウイ専属ドラマーに加わったスターリング・キャンベル(Dr)、他にも多くのミュージシャンが参加。

アウトサイダー・アートで有名な患者がいるオーストリアの精神病院を訪れ、とある患者へのインタビューによりインスピレーションを得たボウイ。ボウイ自身の書いた短編小説『ネイサン・アドラーの日記』をモチーフに、ディストピア化した1999年における芸術犯罪/猟奇殺人を描きます。当初は全5部作とする予定で、その名残がアルバムタイトルの「1.」に表れていますが、陰鬱かつ難解で商業的に不振だったことから続編は作られませんでした。ですが現在では再評価が進み、高い評価を得ている作品です。ちなみに不気味なジャケットアートは、デヴィッド・ボウイ自身が描いた自画像です。

別々の登場人物の視点で歌われる楽曲群。オープニングを飾るのは小曲「Leon Takes Us Outside」で、ダークかつ怪しげな演奏をバックに、日付を羅列した歌詞を呟くだけの不気味な楽曲です。そして表題曲「Outside」。グルーヴの強いベースや哀愁漂うギターを中心に、どんよりと重苦しい空気が立ち込めます。ボウイの歌も低いトーンで暗いですね。メランコリックかつ緊張感があります。「The Hearts Filthy Lesson」は、インダストリアルなダンスミュージックといった趣。重く響くベースに、中盤からはマイク・ガーソンの美しくも狂気的なピアノがスリルを増強させます。なおシングル版では、インダストリアルの雄 ナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーがリミックスしています。「A Small Plot Of Land」では冒頭から神経質なジャズピアノが緊張を高め、精神を蝕みます。中盤のギターソロも狂っているし、終盤は追い詰められるような焦燥感に満ち溢れていて、全体通してダークで病みそうです。ですがドラムだけは終始リズミカルで、ダークな楽曲とは対照的に楽しげですね。小曲「Segue – Baby Grace (A Horrid Cassette)」は加工されたボーカルが不気味で気持ち悪いです。そして爆発音とともに始まる名曲「Hallo Spaceboy」。暴力的で金属質なサウンドが焦燥感を掻き立てます。ボウイの歌が始まると、演奏はやや控えめになるも不穏な静寂を作り出し、途中から歌を呑み込むほどの暴力的な音が再び迫ってきます。追い詰められるような感覚で、ヒリヒリとして非常にスリリングです。なお、後にペットショップ・ボーイズによるリミックスバージョンがシングルカットされています。本作最長の「The Motel」は7分近くあります。緊張に満ちた前曲と対照的に暗鬱でメロウな序盤…美しいピアノが救いでしょうか。中盤からリズムトラックが加わるとメロディアスな楽曲へと変わり、ピアノがドラマチックに引き立てます。終盤は力強いドラムや荒々しいギターがテンションを高めていきます。「I Have Not Been To Oxford Town」はダンサブルな楽曲で、重苦しいアルバムの中では比較的明るい雰囲気です。ハンドクラップのように響くスネアが爽快。続く「No Control」もグルーヴ感のあるエレクトロニックな楽曲で、トリップ感のあるリズムトラックに程良いダークさが心地良いです。終盤はダークさを増して緊張が高まります。2分の小曲「Segue – Algeria Touchshriek」はゆったり落ち着いたサウンドをバックに、渋い口調でナレーション。そして「The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty)」は中盤のハイライト。疾走感のある楽曲で、徐々にスリルを増していきます。焦燥感を掻き立てるBPMの速い演奏の上で、ボウイの歌はゆったりと余裕を持っていますが、時折ヒステリックになったりシリアスになったり、徐々に不安を煽ります。「Segue – Ramona A. Stone/I Am With Name」は変声器を通したような不気味な声で不穏な空気を生み出し、その後ボウイの生声が出てくる頃には緊迫感のある演奏でスリルを掻き立てます。終盤には場違いな歓声で沸き立つのですが、不気味な印象は拭えません。「Wishful Beginnings」は冷たい静寂に響く「ア…ア……」という無機質な声(?)がひたすら不気味。囁くようなボウイの歌は、金属的で無機質な演奏と相まって怖いです。「We Prick You」はBPMの速い打ち込みダンスチューン。跳ねるようにノリノリで勢いのある演奏に、憂いのある歌を乗せています。明るいという訳ではありませんが取っつきやすいですね。1分の小曲「Segue – Nathan Adler – Version #1」は、ファンキーでグルーヴの効いた演奏をバックに、低い声で語ります。続く「I’m Deranged」はダークでキレのあるダンスチューン。ボウイのダンディな歌声は耽美で恍惚としていますが、テンポの速い演奏は躍動感に満ちています。中盤以降はマイク・ガーソンの美しくも冷たいピアノがかき乱し、楽曲をスリリングに仕立てます。「Thru’ These Architects Eyes」では少し明るさが差し込みます。思わず手拍子したくなるようなキレのあるドラムがノリの良さを作り、歌は力強くて時にヒステリック気味に楽曲を盛り上げます。終盤は狂気的なピアノが引っ掻き回します。30秒に満たない「Segue – Nathan Adler – Version #2」を挟んで、最後の「Strangers When We Meet」は前作『郊外のブッダ』収録曲のリアレンジ。アルバムのトーンに合わせてピアノが追加されています。重苦しい本作においては安らぎのような明るさですが、どこか哀愁が漂います。

ボウイのオリジナルアルバム最長の全19曲75分。ですがだれることなく、暗鬱で強い緊張を放ち恐怖感を煽る楽曲が、アルバムの世界観に引き込みます。スリリングでカッコ良い楽曲も多い、エレクトロニック期の名盤です。

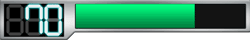

1997年 20thアルバム

本作はティン・マシーンより続く相棒リーヴス・ガブレルス(Gt/Syn)を共同プロデューサーに起用。デヴィッド・ボウイはプロディジーに、ガブレルスはアンダーワールドにそれぞれ影響を受け、ドラムンベースやジャングルと呼ばれるエレクトロニックな楽曲を繰り広げます。暗く重すぎて商業的に失敗した前作の反省からか、本作は比較的明るくハイテンションです。レコーディング期間は僅か2週間半だったそうです。ユニオンジャックのコートを纏ったジャケット写真がカッコ良いですね。

オープニング曲「Little Wonder」はキリキリとしたノイズに、テンポの速いドラムが非常に爽快。ドラムはザック・アルフォードが叩いたものを加工してドラムループを作ったのだとか。勢いに溢れていますが、ボウイの歌う主旋律は意外にメロディアスです。そしてサビでは雰囲気を変え、スケール感があるというかゆったりとしています。とてもカッコ良い。「Looking For Satellites」はボウイの歌を幾重にも重ねたアカペラで始まります。3拍子のゆったりとしたテンポですが、グルーヴは抜群。耳に残るメロディに、トリップ感のあるサウンドが心地良い1曲です。終盤はギターが自由気ままに弾いています。「Battle For Britain」はBPMの速い打ち込みを繰り広げます。メタリックでディストーションの効いたギターがノイズをかき鳴らしたかと思えば、カラフルなシンセも聴かせます。そしてエレクトロニックなアレンジが施されているものの、1970年代前半のボウイ楽曲に通じる歌メロやマイク・ガーソンのピアノに懐かしさを覚えます。良い楽曲です。「Seven Years In Tibet」は落ち着いた打ち込み音楽で、サックスによりメロウな雰囲気。ですが中盤からノイジーなギターで蹂躙していきます。静と動の極端なこのスリリングな楽曲は、終盤更にノイジーに狂います。続いて7分に渡る「Dead Man Walking」は、キレッキレの勢いのあるダンスチューン。速くて強烈なビートにカラフルなシンセと、切れ味抜群でノリノリですが、歌メロは意外とメランコリックで哀愁が漂います。終盤ピアノが唐突に現れて楽曲を締め括ります。「Telling Lies」はBPMの速い打ち込みがテンション高いですが、鬱々とした歌がミスマッチで印象的ですね。サビで暴力的に化けるのでスリリングです。終盤は悲壮感が漂います。「The Last Thing You Should Do」は爽快なドラムループとピコピコした電子音が中毒性を生み出しますが、シンセやボウイの歌は少し暗い感じ。そして中盤からはノイジーなギターを響かせて、狂気や暴力が支配します。ヒリヒリとしてスリリングですね。そして「I’m Afraid Of Americans」はヒップホップ的なリズムにピコピコした演奏が入りますが、サビメロではディストーションを効かせたアグレッシブな演奏をぶちかまします。「I’m Afraid〜」を連呼する歌詞が耳に残ります。ラスト曲は「Law (Earthlings On Fire)」。暗いメロディや時折入るノイズなど明るくはないですが、ダンサブルなビートが爽快でノリノリ。トリップ感のある楽曲です。

前作よりも明瞭で爽快なエレクトロニカに仕上がりました。無理やりハイテンションに仕立てたような、メロディアスな歌とのギャップもまた楽しいです。

原点回帰

1999年 21stアルバム

デヴィッド・ボウイも「ボズ」役として出演するTVゲーム『Omikron:The Nomad Soul』のサウンドトラック用として、共同制作者であるリーヴス・ガブレルスとともに楽曲制作をスタート。気付けばアルバムを出せるくらいのストックが溜まり、『アワーズ…』としてリリースされることになりました。なおメジャーなアーティストでは初めてインターネットでのダウンロード販売という試みがなされた作品だそうです(追ってCDも2週間後にリリース)。

前作までエレクトロニックに傾倒していましたが、50歳を過ぎたボウイが自身のキャリアに向き合って原点回帰。シンプルに歌メロを聴かせるポップロックを展開します。長髪の若々しいボウイの腕で眠る、(『アースリング』等で象徴的な)短髪のボウイの写真も、かつてのキャリアを振り返る意味が込められているのかもしれませんね。

「Thursday’s Child」でアルバムの幕開け。優しくリラックスした曲調にマーク・プラティの弾くベースが心地良く響きます。ボウイの歌は優しくて渋みがありますね。珍しく女性コーラスが入っていますが、コーラスを務めるのはホリー・パーマー。「Something In The Air」はメロウで落ち着いた陰のある曲調に、メランコリックな歌が渋い哀愁を醸し出し、切なく染みます。哀愁の歌メロをフィーチャーした楽曲に、アクセントとして時折機械的に加工された声が混じります。渋く貫禄のある良曲です。「Survive」は12弦アコースティックギターが心地良いですね。スカスカな訳ではないのですが、これまでの1990年代の作品群と比べるととてもシンプルなサウンドで、歌メロがスッと入ってきます。アクセントとして入る控えめなエレキギターも哀愁があって良い。7分に渡る「If I’m Dreaming My Life」はガブレルスのブルージーなギターが哀愁を誘います。ボウイの歌も渋くて浸っていると、途中からドラムが倍速にテンポアップ。全体に暗鬱な空気が漂う中、テンポダウンしたりテンポアップしたりとスリリングです。4分半辺りで音数が一気に減り、渋いボウイの歌を聴かせます。「Seven」はアコギが優しい、牧歌的でトロピカル風味な楽曲です。時折シンセやスライドギターが彩りますが、全体的にシンプルな味付けでメロディアスな歌メロを引き立てます。一転して「What’s Really Happening?」はイントロから少しダークで張り詰めた感じ。でもややハードな演奏に比べてボウイの歌は落ち着いていて優しく、貫禄を感じさせます。「The Pretty Things Are Going To Hell」はアップテンポの少しハードなロックンロール。ギュンギュン唸るガブレルスのギターは切れ味抜群ですが、メロディは少し単調な印象です。中だるみを防ぐポジションにいますが、前曲からの流れでは若干浮いているかも。「New Angels Of Promise」は重くも幽玄なイントロを経て、ダークで重苦しい演奏とひねくれポップな歌メロを組み合わせて独特の存在感を放ちます。2分足らずの「Brilliant Adventure」はエキゾチックで東洋的な雰囲気も漂うインストゥルメンタル。そして最後は「The Dreamers」。序盤のダンサブルなリズムトラックは前作までの名残でしょうか。緩急あるドラムが時折疾走感を煽りますが、歌はメロディアスで渋みがあります。

渋くて深みのある歌メロをフィーチャーした作品ですが、派手さに欠け地味な印象も抱きます。終盤はまとまりがない感じ。

ちなみに英国では5位を記録した反面、米国では『ジギー・スターダスト』以来初めてビルボード40位以内を逃すという不名誉な結果に終わっています。

2002年 22ndアルバム

ティン・マシーンから続くリーヴス・ガブレルスと袂を分かち、『スケアリー・モンスターズ』以来となる、22年ぶりのトニー・ヴィスコンティとのタッグで、本作以降もラストアルバムまでトニー・ヴィスコンティがプロデューサーを務めます。また、カルロス・アロマー(Gt)やスターリング・キャンベル(Dr)ら長年付き合いのある面々も参加。

デヴィッド・ボウイはセルフカバーを中心としたアルバム『トイ』を発表予定でしたが結局リリースせず、そのセッションで生まれた新曲を中心に『ヒーザン』が制作・リリースされました。タイトルは「異教徒」の意味で、リリース前年に起きた9.11同時多発テロを彷彿とさせる世界観に仕上がっています。ですが歌詞は9.11以前に書かれたもので、米国に蔓延していた不安感を表現したのだとか。ロック界の異端であり続けたボウイ自身を指しているのかもしれません。米国では14位という『トゥナイト』以来の高い順位を記録し、米国におけるカムバックアルバムと見なされます。

アルバムは「Sunday」で幕開け。ボウイの渋く憂いのある歌をフィーチャーし、バックでは包み込むようなシンセが暗い雰囲気を作り出し、無機質な打ち込みが繰り広げられます。シリアスで気が引き締まる感じですが、終盤に力強いドラムが現れると楽曲をスリリングに纏めます。「Cactus」はピクシーズのカバー。冒頭アコギをバックに優しい歌を聴かせたかと思えば、途中から骨太な重低音と武骨なドラムが盛り上げ、終盤に向けてどんどん力強くなっていきます。続く「Slip Away」は哀愁を誘うピアノを中心に、悲壮感や切なさに満ちたドラマチックな楽曲です。ボウイの歌はとてもメロディアスで、サビでの力の入った歌唱は思わず目頭が熱くなります。ちなみにベースはキング・クリムゾンのトニー・レヴィン。「Slow Burn」ではザ・フーのピート・タウンゼントがギターで参加。でもギターと同じかそれ以上にマーク・プラティのベースも目立っていて、それぞれ良い仕事をしています。躍動感はありますが哀愁が漂います。渋みのある声で歌う、感情たっぷりのボウイの歌も魅力的です。続く名曲「Afraid」はテンポの速い楽曲で、陰りのある演奏は焦燥感を煽ります。そしてメロディアスで哀愁漂う歌と、それを彩るストリングスが感傷的な気分を誘うんです。スリリングかつセンチメンタルな楽曲です。「I’ve Been Waiting For You」はニール・ヤングのカバーで、原曲は1968年作ですが、オルタナ風のアレンジ故か古さは感じません。元ニルヴァーナ/フー・ファイターズのデイヴ・グロールがギター参加。図太いベースに、サビメロ直前でキンキンと警告音のようなギターがスリリングです。「I Would Be Your Slave」はドラムループがダンサブルかつノリノリですが、暗く憂いのあるストリングスやボウイの歌とはギャップがありますね。ノリの良いテンポなのに強い哀愁に満ちています。続く「I Took A Trip On A Gemini Spaceship」はエレクトロニック時代の名残か、速いテンポの電子的なリズムトラックが楽曲を牽引します。勢いに満ちドライブ感のある演奏とは対照的に、ボウイの歌は落ち着いていて渋みがありますね。「5:15 The Angels Have Gone」は落ち着いてどこか神秘的な雰囲気も漂いますが、中盤は力強い演奏と歌を聴かせます。そして「Everyone Says ‘Hi’」はキラキラと星が瞬くかのような透明感のあるサウンドに、少し切なくも見守るような歌が温かくて優しいですね。アルバム前半は強い哀愁があるから、この楽曲に癒やされるというか救われるような感じです。「A Better Future」はアップテンポの演奏を包み込むかのような深みのあるボーカルを聴かせます。円熟味がありますが、耳に残るキャッチーさも兼ね備えています。最後に表題曲「Heathen (The Rays)」。オーケストラのような重厚かつシリアスな演奏が気を引き締めますが、賑やかなホーンや楽しげなドラムが時折現れてはグラムロック時代をフラッシュバックさせます。

全体に漂う哀愁、そしてメロディアスな歌は感傷的な気分を誘います。ですが切なさを残しつつも少し明るさを取り戻す後半に救われます。円熟味のあるボーカルで良質なメロディを聴かせる傑作です。

2003年 23rdアルバム

前作同様にトニー・ヴィスコンティとのタッグを果たした作品です。ヴィスコンティ曰く、喫煙をやめたデヴィッド・ボウイはかつての高音域を取り戻したとのこと。渋みを前面に出した前作とは異なり、若々しくエネルギッシュな楽曲も多いです。

オープニングを飾る「New Killer Star」はシンプルで骨太なロックンロール。グラムロック時代に回帰したような、懐かしくもワクワクするような感覚。円熟味はありますが、ボウイの声は前作より若々しい感じがします。キャッチーで耳に残りますね。タイトルは、「nuclear (核)」のことをニューキラーと発音する当時のブッシュ(子)大統領への皮肉だとか。「Pablo Picasso」はモダン・ラヴァーズというバンドのカバー曲で、スパニッシュなギターで幕を開けるメロディアスかつノリの良いロックンロールです。少し怪しさがあるものの躍動感があり、スターリング・キャンベルの力強いドラムも爽快。「Never Get Old」はノリの良いドラムにファンキーなギターとベースが爽快で、思わず手拍子したくなるようなノリの良い演奏です。そしてボウイの力強い歌は、若さを取り戻したかのようにエネルギッシュです。「The Loneliest Guy」は一転して、年齢相応の深み・渋みを活かした楽曲です。暗鬱で沈んでいくようなダウナーな感覚で、重たいピアノやゆったりと空間に広がるギターをバックに、呟くような歌も暗い雰囲気です。続く「Looking For Water」は力強くてキレのある快活なドラムに「Rebel Rebel」を想起させます。歌メロは焦燥感があり、執拗なコーラスも神経質な感じ。スリリングな良曲です。「She’ll Drive The Big Car」はグルーヴィなベースが気持ち良い楽曲です。時折入るブルースハープに渋さを感じさせつつも、ノリの良さを発揮します。「Days」はパーカッションやアコギがリラックスしたムードを作ります。途中から楽器が増えて賑やかになりますが、同時にメロディアスな側面も強まっていきます。続いて「Fall Dog Bombs The Moon」は諦めのような哀愁が漂うオルタナ的な楽曲です。2003年から始まるイラク戦争前夜にレコーディングされたこともあり、歌詞もそれらを想起させる内容となっています。「Try Some, Buy Some」は2001年に亡くなったジョージ・ハリスンのカバー。緩急つけたダークかつドラマチックな演奏で、楽曲には強い哀愁が漂います。そして「Reality」は非常にパワフルでエネルギッシュなイントロから惹きつけるロックンロールで、アルバムタイトルを冠するのに相応しい楽曲。焦燥感に満ちたボウイの歌もカッコ良く、とてもスリリングです。最後は8分近い大作「Bring Me The Disco King」。ジャジーでメロウな楽曲で、渋みのあるボウイの歌と落ち着いた演奏でじっくり聴かせてくれます。マイク・ガーソンのジャズピアノが良い感じ。

グラムロック時代のような明るくエネルギッシュなロックンロール、オルタナに振った楽曲や前作のように哀愁を湛える楽曲など、キャリアを総括するようなバラエティ豊富な一作に仕上がりました。

本作ツアーではオールキャリアベスト的な選曲がされたもので、大々的な世界ツアーとなりました。ですがツアー中にボウイは動脈瘤で倒れ、そこから長期療養に入ります。その間は表立った活動はほとんど行われず、誰もが引退したと思っていた矢先、突如『ザ・ネクスト・デイ』で復活を遂げることになります。