🇬🇧 Jethro Tull (ジェスロ・タル)

レビュー作品数: 11

スタジオ盤①

初期

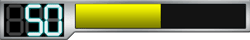

1969年 2ndアルバム

イングランドのプログレッシヴロックバンド、ジェスロ・タル。片足立ちのフルート演奏で強烈なインパクトを放つフロントマン、「狂気のフラミンゴ」ことイアン・アンダーソンを中心に、メンバーチェンジを繰り返しながら数多くの作品を発表し、2014年までに全世界で6000万枚以上を売り上げています。日本ではあまり有名ではありませんが、海外のプログレ界隈では人気の高い大御所バンドです。なおプログレに位置づけられることが多いもののフォークやトラッドの造詣も深く、また1989年にはグラミー賞で新設されたベストHR/HM部門の初受賞バンドとなるなどハードロック化した時期もあったり、多様な音楽性を見せます。ちなみにバンド名は18世紀英国の農学者の名前から拝借したそうです。

1967年にイアン・アンダーソン(Vo/Flu)、ミック・エイブラハムズ(Gt/Vo)、グレン・コーニック(B)、クライヴ・バンカー(Dr)で結成し『日曜日の印象』でデビュー。間もなくエイブラハムズが脱退し、ブラック・サバスのトニー・アイオミが一時的に加入したりしましたが、最終的にマーティン・バレ(Gt)を迎えています。そしてテリー・エリスとアンダーソンの共同プロデュースで本作をリリース。メンバーは変わるものの、このプロデュース体制は『ウォーチャイルド』まで続きます。なお本作で、バッハの楽曲を大胆にアレンジした「Bourée」がヒットしています。

怪しげで、とても泥臭い「A New Day Yesterday」で開幕。ブルージーで引きずるようなリフに、スローテンポなのにバタバタと激しいドラムが強烈です。続く「Jeffrey Goes To Leicester Square」は、バレのエレキギターを除けば、パーカッションにフルートと牧歌的でアコースティックな雰囲気を出しています。イアンの歌もご機嫌です。そしてバッハのアレンジ「Bourée」。イアンのフルートとコーニックのベースが中心のインストゥルメンタルです。最初は低いトーンですが、途中からドラムが躍動感を生み、賑やかな楽曲になります。「Back To The Family」は牧歌的な楽曲ですが、リズムチェンジを挟んだ後にヘヴィな側面も見せます。終盤は加速してスリリングな展開に。続いて「Look Into The Sun」はアコースティックでまったりとした楽曲です。イアンの低音ボイスは伸びやかで、アコギの柔らかな音色とともに癒やしを与えてくれます。

レコード時代のB面、アルバム後半は「Nothing Is Easy」で始まります。パタパタと手数の多いドラムが爽快で、スリリングな演奏を披露します。「Fat Man」は民族音楽のような楽器の音色が特徴的な、小気味良いリズムが爽快な1曲です。続く「We Used To Know」は後半のハイライトで、翳りのある哀愁のメロディが魅力的。渋い歌はしんみりとした気分にさせてくれます。また、間奏でのバレのエレキギターはワウワウ言いながら切ない音色を奏でています。そして「Reasons For Waiting」はアコースティックな音色に程良くエコーをかけて、少し幻想的な雰囲気。森の中で音楽を聴いているかのような心地良さがあります。後半加わるストリングスは優美ですね。ラスト曲は「For A Thousand Mothers」。変拍子を用いた複雑なリズムかつ、ヘヴィなサウンドでハードロック色が強いです。フルートの音色も粗いですが、このフルートがあることでヘヴィさを和らげている感じがします。

音が少し古臭いですが、ブルースとトラッドを融合したような音楽に、フルートを前面に押し出した独自色を打ち出しています。

ちなみにタイトルの『Stand Up』ですが、ジャケットは飛び出す絵本のように、デフォルメされたメンバーが「Stand Up」するという仕掛けが施されております。昔、これ欲しさにわざわざ紙ジャケを買ったんですが、結局売ってしまいました…。

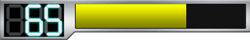

1971年 4thアルバム

2nd『スタンド・アップ』の翌年に3rd『ベネフィット』のリリースとジョン・エヴァン(Key)の加入がありました。この3rdアルバムを契機に米国でも注目され始めますが、そんな矢先にグレン・コーニック(B)が脱退してしまいます。代わりにイアン・アンダーソンの幼馴染みジェフリー・ハモンド(B)が加入。イアン・アンダーソン、ジェフリー・ハモンド、ジョン・エヴァンに加えてマーティン・バレ(Gt)、クライヴ・バンカー(Dr)の5人体制で本作『アクアラング』を制作。結果、英米ともに10位以内を獲得する人気作となりました。

本作は、次作『ジェラルドの汚れなき世界』に次いで傑作と名高いです。レッド・ツェッペリンIIIあたりと似た、ハードロックにトラッドを持ち込んだ音楽性で、そこに宗教観を交えた小難しい歌詞が評価されたそうです。

表題曲「Aqualung」でオープニングを飾ります。バレの奏でる、ブラック・サバスばりの鈍重で引きずるようなメインリフがとにかく強烈。ですがアコースティック主体のしんみりと聴かせる場面もあるし、突如として疾走したりと先の読めないスリルがあります。6分半の長さの中に緩急ついた高い構成力で、とても魅力的な楽曲です。続いて、アイアン・メイデンもカバーした「Cross-Eyed Mary」。メロトロンやフルートの鳴る厳かなイントロから始まります。歌が始まるととてもブルージーな雰囲気に変わり、アンダーソンのだみ声とヘヴィなオルガンが印象的です。「Cheap Day Return」は1分強の短い楽曲です。こじんまりとした編成で、アコギが心地良い佳曲ですね。続く「Mother Goose」はトラッド色の強い1曲。アンダーソンの歌声やアコースティックな音色が優しく、農村のようにのどかで牧歌的な印象を抱きます。2分足らずの「Wond’ring Aloud」はフォーキーで、そこに優美なストリングスで彩りを与えています。そして「Up To Me」もトラッド色が強いですが、少し怪しげな雰囲気。ノリは良いですけどね。

アルバム後半のオープニングは「My God」。強い哀愁が漂う歌に、陰鬱で美しい演奏。ですが突如始まるブラック・サバスばりのヘヴィなリフが強烈なインパクトを与えます。賛美歌のようなコーラスワークをバックに、長尺のフルートソロの見せ場もあります。「Hymn 43」はハードロックナンバー。バレのヘヴィなギターリフが印象的ですが、エヴァンの軽やかなピアノで和らげている感じでしょうか。1分ちょいのアコースティックな小曲「Slipstream」を挟んで、躍動感に溢れる「Locomotive Breath」。ジャジーなピアノから始まりますが、バンカーのドラムが加わるとロック色の強い楽曲へ。歌のイメージに相応しく、サウンドはギターのカッティングをはじめ、蒸気機関車がぐんぐんと突き進むかのようなダイナミズムに溢れています。ライブだとより迫力が増すので、ライブ盤でオススメしたいですね。ラスト曲は「Wind-Up」。静かにしんみりとした歌を聴かせた後、中盤はヘヴィなリフを中心としたハードロックへ。メロディアスな歌は聴きやすいですね。最後はテンポを落として、盛り上げてフィナーレ。

楽曲は粒揃いですが、少し音が古臭いかも。古臭さが気になる方は、ライブ盤のスリリングなサウンドで本作の楽曲を聴いたら楽しめるかもしれませんね。

この時点ではフォーキーなハードロックで、そこに若干のプログレ要素有といった趣ですが、次作からはコンセプトアルバムを前面に出したプログレ路線に舵を切ることになります。

プログレ期

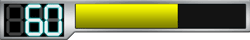

1972年 5thアルバム

本作はジェスロ・タルの最高傑作と名高い作品です。個人的には『天井桟敷の吟遊詩人』か『神秘の森~ピブロック組曲』を推したいところですが。笑

本作は弱冠8歳の天才少年ジェラルド・ボストックによって書かれた詩に、ジェスロ・タルが音楽を付けて発表した作品です。…という触れ込みで発表されたものの、実はこれ、大掛かりなジョーク。ジェラルド少年は架空の存在で、実際は歌詞も楽曲もイアン・アンダーソン(Vo/Flu)によって書かれたものです。新聞記事もメンバー制作によるジョーク。ここまでやるかというこだわり具合ですね。前作が意図せずコンセプトアルバムという評価を受けたこともあり、コンセプトアルバムを皮肉って制作されたようです。全英5位、全米1位を獲得し、本国以上に米国で受け入れられました。

またもメンバー変更があり、クライヴ・バンカー(Dr)が脱退してバリモア・バーロウ(Dr)が加入。アンダーソン、バーロウ、そしてマーティン・バレ(Gt)、ジョン・エヴァン(Key)、ジェフリー・ハモンド(B)のラインナップです。このラインナップで『天井桟敷の吟遊詩人』まで続きます。

CDではレコード時代の名残でパート1と2に分かれていますが(ちなみに最近出たバージョンだと8パートに分割されているみたいです)、基本的にはアルバム1枚が「Thick As A Brick」という約44分の長い長い1曲なのです。…と聞くと一見取っつきにくそうですが、キャッチーで、何となくサーカスショーのようにも感じる愉快なサウンド、そして目まぐるしく変わる展開は44分を飽きさせずに一気に聴かせてくれます。

Part1(前半パート)はアコギとフルートとご機嫌な歌でまったりと始まりますが、3分辺りからエレキやオルガンが主導権を握ると一気に緊迫感を増し、とてもスリリングになります。手数の多いドラムも含めて楽器がユニゾンする5分手前くらいが緊張のピークですね。そこで一旦緊張が弾けるものの、ハードな演奏は続きます。アンダーソンの憂いのある歌を挟んで、インプロヴィゼーションのような演奏バトル。8分くらいから始まる、ギターとベース、そしてドラムの応酬が凄まじいです。12分過ぎた辺りからオルガン無双。その後は陽気な行進曲のようにノリの良いリズムと、耳触りの良いキャッチーなメロディを奏でます。16分半あたりからグロッケンが心地良い、ゆったりと優しいメロディに。優しい音色は鍵盤に譲り、フルートなど賑やかな音色で飾りながら、少し哀愁のある歌メロを聴かせます。最後にオルガンが荒い音を立て、ヘヴィなギターがこだましながらフェードアウトしていきます。

Part2(後半パート)はゆっくりフェードインかと思いきや、1分手前からいきなりフルスロットル。非常にスリリングなメインテーマを奏でます。手数の多いバタバタしたドラムをバックに、脳天気なフルートにチャイム…かと思えばヘヴィなオルガンやギターなど荒々しい音が代わる代わる出てくるので、とても目まぐるしい。4分辺りからガラリと雰囲気を変え、アコギ主体のまったりとしたパートへ。歌を交えながら、徐々に神秘的かつ哀愁漂う雰囲気へと変わっていきます。8分辺りからしばらくダークで重苦しいですが、破裂音のように炸裂するサウンドで少しずつリズミカルに、陽気な雰囲気へと変わっていきます。13分前後からノリの良い軽快なリズムにメロディアスで渋い歌を聴かせ、盛り上げます。そして後半の演奏バトルパートと呼ぶべきか、息の合ったスリリングな演奏を繰り広げます。ティンパニまで加わって賑やかですね。煽り立てるかのように速いテンポですが、18分過ぎから一気にテンポを落とします。キャッチーなメロディで歌ったかと思えばスリリングな演奏が顔を出す…最後まで先の読めないスリルがあります。ラストは緊張感を一気に高めますが、最後の最後にアコギで一気にトーンを落として静かに締めます。

音のサーカスショー。44分という長い1曲(またはそれを半分にした2曲)ですが、先の読めない目まぐるしく変化するサウンドはとてもスリリングで、全くだれずに一気に聴かせてくれます。ジェスロ・タル最初の1枚としてまず聴くべき作品です。

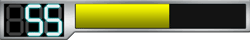

1973年 6thアルバム

前作『ジェラルドの汚れなき世界』はコンセプトアルバムを皮肉ったドッキリ的な作品でしたが、本作は難解なコンセプトアルバムとして気合を入れて作ったようです。しかし前作よりも遥かに難解で、かなりの聴き込みを要する作品です。キリストの受難をテーマにした歌詞はダブルミーニングの嵐で、本国の人ですら難解なのだそう。歌詞をさしおいても、ヘヴィで重苦しいサウンドはキャッチーさとは遠くて難解です。一時期聴き込んで、なんとなく全体像を掴んだつもりでいた時期もあったものの、今聴き直してもよくわからないです。でも不思議と嫌いではないんですよね。

これだけ難解な作品であるにもかかわらず、前作に引き続き全米1位を獲得しました。ただ、これは作品が好まれたというよりかは、ジェスロ・タルというバンド人気が高かったことが要因らしいですね。

前作と同様に、アルバム1枚で「A Passion Play」という1曲(レコードの制約でPart.1と2で分かれていますが)だけの構成です。CD化に際してPart.1と2で分かれていますが、2014年リマスター時に、Act I~IVの全4幕(15パート)から成る構成の区切りで全15曲に切り分けたみたいです。

Part1(前半パート)は静かにフェードインしますが、既に不協和音やヘヴィなサウンドが垣間見えます。そこからノリ良くリズミカルな楽曲が始まりますが、どこかに不穏な一面を感じさせます。そしてイアン・アンダーソンのアコギ弾き語りの歌が始まりますが、そこには強い哀愁が漂います。ジョン・エヴァンのピアノも歌を彩ります。歌が終わると緊迫感のある演奏を展開しますが、ジェフリー・ハモンドのベースとバリモア・バーロウのドラムの、相性ぴったりなリズム隊がヘヴィなリズムを刻みます。なおサックスはアンダーソンによるもの。9分辺りからAct IIへ。開放的なアコギとヘヴィなオルガン、流麗なピアノとヘヴィなエレキが入り乱れます。フルートが加わる頃にはシリアスさとカオスが入り混じってもう訳が分かりません。この辺りからついていけなくなりますが、ヘヴィで目まぐるしく変わる演奏に気圧される感じ。15分半辺りからヘヴィメタルばりの鈍重な演奏が始まり、これがカッコ良かったりします。でもしばらくヘヴィさから抜け出せず重苦しいですね。最後に1分半ほどアコースティックでサイケな演奏を入れて前半パートが終了。

そしてPart2(後半パート)へ。Act IIIに入る前に、4分ほどの寓話「The Story Of The Hare Who Lost His Spectacles (眼鏡を失くしたウサギの物語)」が挟まれます。ハモンドがナレーションを行う、コミカルなこのパートだけは場違い感が凄いですが、実際の演劇ではこうした寸劇が合間に挟まれるみたいですね。手持ちの2003年リマスター音源はPart2に全て組み込まれてますが、レコードだとこの寸劇の途中にPart1と2の区切りがあるようです。そして本編Act III。軽快なアコギを中心に幻想的なサウンドを奏でた後、リズムチェンジを多用した演奏をバックにアンダーソンの影のある歌メロ。そしてサックスを中心としたサウンドに、マーティン・バレの鋭利なエレキギターやエヴァンのヘヴィなオルガンが切り込んできます。中々スリリング。スペイシーなシンセが響くパートが続きます。時折入るサックスがメロウで哀愁のある雰囲気。そのままAct IVに突入しますが、メロディにキャッチーさが欠けるため、躍動感はあるものの正直若干だれます。終盤にアコースティックなパートが出てきてゆったり癒されていると、突如ギターが切り込み、ヘヴィなサウンドへ。歌の最中もリズムチェンジの嵐で、目まぐるしい展開に置いてけぼりをくらっていると、最後に美しい歌を聴かせて終了。

楽曲を支配するピリピリとした緊張感が魅力を生むのか、一度聴き始めれば不思議と通しで聴けます。でも難解で重苦しく、何度聴いてもあまり理解はできません。

1974年 7thアルバム

前作『パッション・プレイ』の映画化が企画され、そのためのサントラとして制作されたのが本作です。結果として映画は頓挫し、サントラではなくオリジナルアルバムとしてリリースされました。『パッション・プレイ』だけでなく『アクアラング』の頃のアウトテイクも収録されているそうです。後にメンバーに加入するデヴィッド・パーマーのオーケストラアレンジが、アルバム全編を華やかに飾っています。

銃声のSEで始まる表題曲「War Child」。メロウなサックスを吹くのはイアン・アンダーソンで、その後渋い歌声を披露します。ジョン・エヴァンの流麗なピアノのバックで響くヘヴィなリズム隊も中々印象的です。ストリングスで華やかに彩られ、かと思えばヘヴィなリフで引き締めます。続く「Queen And Country」はアコーディオンとストリングスが印象的。アンダーソンの歌唱は珍しく激しいですね。アコースティックな楽曲「Ladies」は、サックスやフルートなど優しい音色に溢れています。ですが終盤はロック色を強めて引き締めます。「Back-Door Angels」では、穏やかなボーカルパートを終えるとスリリングなインストパートが開幕。マーティン・バレの鋭利なギターソロが冴え渡っていて、またバリモア・バーロウのヘヴィなドラムと合わせてスリリングなサウンドを作り出します。続いて「Sealion」はアヴァンギャルドな楽曲です。メロディはキャッチーですが、リズムチェンジの嵐でかなり複雑です。

アルバム後半は「Skating Away On The Thin Ice Of The New Day」で開幕。朝食でも食べているかのようなSEから、アンダーソンが優しいアコギの弾き語りが始まりますが、このメロディが美しくて魅力的です。後半はリズミカルになりますが、歌うようなジェフリー・ハモンドのベースが印象に残ります。「Bungle In The Jungle」は少し哀愁のあるポップなメロディが聴きどころ。1分半の小曲「Only Solitaire」はアコースティックナンバー。軽快な弾き語りですが、終盤テンポダウンして、歌をじっくりと聴かせます。「The Third Hoorah」は時折かなり複雑なリズムを見せます。でもアコースティックな音色で聴きやすく、全体的にリズミカルで心地良いです。ラスト曲は「Two Fingers」。高揚感を煽る、オープニング向きの始まり方です。軽快で程よくハードなロックナンバーで、最後にスリルを提供してアルバムを終えます。

佳曲が多く、前作に比べれば遥かにキャッチーでメロディが魅力的です。しかし唯一難があるとすれば、ストリングスの多用で楽曲によっては若干煩わしく感じるところでしょうか。

1975年 8thアルバム

長らく共同プロデューサーを務めたテリー・エリスの手を離れ、本作からしばらくはイアン・アンダーソン自身によるセルフプロデュースとなります。また『ジェラルドの汚れなき世界』より続くイアン・アンダーソン(Vo/Flu)、マーティン・バレ(Gt)、ジョン・エヴァン(Key)、ジェフリー・ハモンド(B)、バリモア・バーロウ(Dr)の体制での最後の作品です。本作を最後にハモンドは脱退して音楽界を引退することになりました。

「最もアコースティック色の強い作品」とアンダーソンは語っているそうですが、バレのエレキギターも結構効いていてメタリックな印象も強いです。でもこれが魅力的なんです。

8分に渡る表題曲「Minstrel In The Gallery」で開幕。アンダーソンの奏でるアコギとフルート、伸びやかな歌によって、まったりした優しい雰囲気です。しかし途中から加わるバレの鋭利なギターと、バーロウの非常にパワフルなドラム(特にバスドラム)が、メタリックな楽曲へと色合いを変えます。これがとてもスリリングでカッコ良いです。そしてこれに再びフルートが加わると、メタル色は少し薄まってトラッド風ハードロックな趣に。とても魅力的な名曲です。続く「Cold Wind To Valhalla」も名曲で、本作の聴きどころの一つです。前半のアコースティックパートは、タイトルにもあるような冷たい風が吹き荒れるかのようなイメージ。そして後半はエレクトリック化し、ダイナミックなロック曲に変わります。「Black Satin Dancer」はプログレメタル曲とでも言うべきでしょうか?序盤はデヴィッド・パーマーによるストリングスが秀逸で優美な印象を与えます。しかし後半はアンダーソンの奇声を合図に加速して、そこからリズムチェンジの嵐。サウンドもヘヴィで、とてもスリリングです。続いて「Requiem」。まったりとした雰囲気で、アコギとストリングスによる美しい音色で癒されます。

アルバム後半のオープニングは「One White Duck / 010 = Nothing At All」。アコギとストリングスがとても美しい音を奏で、アンダーソンの優しく語りかけるような歌も合わさって極上の癒やしです。ちなみにアンダーソン自身の離婚を歌った楽曲なのだとか。続く「Baker St. Muse」は4パートから成る16分半の組曲です。アコギとピアノ、ストリングスが奏でる優しいシンフォニー。2分過ぎくらいから徐々にバンドサウンドに変わっていき、牧歌的な雰囲気は残しつつも、ギターやオルガンがヘヴィな音を立てています。7分辺りからの優しいメロディは魅力的。10分過ぎから少し雰囲気が変わり、神秘的な静けさが訪れます。そこにアンダーソンの哀愁の歌メロ。13分辺りからはハードなサウンドで哀愁のメロディを引き立て、少しずつダイナミックに、そしてリズムチェンジを加えた複雑でスリリングなサウンドでラストを盛り上げます。そしてアルバムの最後に、1分に満たないアコースティックな小曲「Grace」で名盤を締めます。

アコースティック色の強いサウンドに、時折メタリックな音を入れてメリハリのある印象。そんな音楽が魅力的なだけでなく、センスのある邦題や古い絵画のようなジャケットアートもとても好みで、個人的にはジェスロ・タル最高傑作ですね。次点で『神秘の森~ピブロック組曲』でしょうか。

1976年 9thアルバム

この頃ロンドンで猛威を振るっていた若者の音楽パンクロック。新鋭のパンク勢からは、旧来のロックバンドは「オールドウェイヴ」のレッテルを貼られますが、そんなレッテルを逆手にとって、自虐的に老いぼれロックンローラーを演じてみせたコンセプトアルバムです。ちなみにジャケットには本作の粗筋を表したコミックが描かれています。髭もじゃのイアン・アンダーソンの風貌と、彼をモチーフにした主人公レイ・ロマスのジャケット絵のせいで老けて見えるものの、彼らも当時まだ30手前くらいで全然若いんですよね。ジェスロ・タルは2011年まで活動を続けることになるので、結局60代前半くらいまで現役バリバリでした。ロックンロールは気力さえあれば何歳だってできるんです(というより最近はロックが若者の音楽ではなくなりつつある気もします)。

なお、前作でジェフリー・ハモンドが脱退したため、ジョン・グラスコック(B)が加入しています。

オープニング曲「Quizz Kid」。序盤は優しいアコースティック曲ですが、途中からマーティン・バレのギターとグラスコックのベースを中心に、ヘヴィなアンサンブルを奏でます。キャッチーなメロディですが、複雑なリズムとハードなサウンドで、スピードも緩急が極端でとてもスリリングです。「Crazed Institution」はアコギの柔らかいサウンドで緩和しているものの、イアン・アンダーソンのまくし立てるような早口、バリモア・バーロウの細かく刻むドラムが焦燥感を生み出しています。終盤はお得意のフルートも加わって爽やかな印象に。「Salamander」は前作にも通じるアコースティックナンバー。軽快ながらも、どこか寒々しい哀愁が漂います。続く「Taxi Grab」はブルージーなハードロック曲で、泥臭くも鋭利なバレのギターが響きます。レッド・ツェッペリンIVあたりにも通じますね。そして「From A Dead Beat To An Old Greaser」はしっとりとしたアコースティック曲。デヴィッド・パーマーによるサックスやオーケストラの演出が、切なさを引き立てています。

レコード時代のB面、アルバム後半のオープニングは「Bad-Eyed And Loveless」。シンプルなアコギ弾き語り曲です。続く「Big Dipper」はハードな演奏が聴ける楽曲です。テンポはゆっくりですが、躍動感のあるサウンドは中々良い感じ。そして表題曲「Too Old To Rock ‘N’ Roll: Too Young To Die」。演歌のような強烈な哀愁のイントロに驚かされますが、歌唱はアンダーソン節。とても魅力的なメロディと、ストリングスをはじめとしたサビを飾るサウンドで泣かせにきます。「Pied Piper」は牧歌的で優美な印象。優しい歌で癒されます。最後は「The Chequered Flag (Dead Or Alive)」。ジョン・エヴァンの夢心地のような鍵盤で落ち着かせ、ストリングスによってメロディアスな歌を盛り上げます。

結成10年目のジェスロ・タル。ベテランバンドの風格を見せ、新進気鋭のパンク勢に負けない底力を見せました。前作の作風を継承しており、本作もアルバムの完成度が高くて魅力的です。