🇬🇧 The Cure (ザ・キュアー)

スタジオ盤②

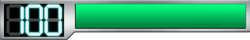

スタジアムバンド化、黄金期

1987年 7thアルバム

前作に引き続き、ロバート・スミス(Vo/Gt/Key)、ロル・トルハースト(Key)、ポール・トンプソン(Gt/Key/Sax)、サイモン・ギャラップ(B)、ボリス・ウィリアムス(Dr)の顔ぶれで臨んだキュアーの大ヒット作。プロデューサーもデヴィッド・アレン続投です。

レコードだと2枚組で、約75分の大ボリュームです。長いしバラエティ豊富なので、最初は通しで聴くよりも区切って聴いていった方が馴染みやすいかもしれません。なおレコーディングにはメンバーそれぞれのガールフレンドを立ち会わせて品評会を開いたのだとか。女性受けする楽曲も意識して収録したそうです。

オープニング曲は「The Kiss」。6分長の楽曲ですがその大半は演奏パートです。重厚な雰囲気を楽しむ楽曲で、そんな中ギターがワウワウ唸っています。歌が登場するのは最後2分に少しだけ…ですが、ロバートの個性的な歌は強烈で、見せ場をかっさらっていきます。「Catch」はゆったりとして優雅な印象を与えるストリングスに乗せて、アンニュイな歌が乗ります。コンパクトだけどポップで良い感じ。続いて「Torture」。激しいドラムは輪郭がはっきりしているものの、エコーをかけた歌や、歪んだギターにキーボード等の分厚い音の壁が、幻覚的な感覚を生み出します。「If Only Tonight We Could Sleep」はエキゾチックで神秘的な楽曲。古代遺跡を探索しているようなイメージです。笑

レコード時代のB面は「Why Can’t I Be You?」で幕開け。ノリの良いリズムに華やかなシンセが彩り、とてもキャッチーでポップです。ロバートの演技的な歌は少しコミカルな印象ですけどね。続いて「How Beautiful You Are」はジャカジャカかき鳴らすギターにグルーヴ感抜群のベースが爽快な、ネオアコ風味の楽曲。アクセントとして入るピアノが良い味を出しています。「The Snakepit」は7分近い楽曲で、エキゾチックでアラビアンな雰囲気が漂います。抑揚のない呪文のような歌や、笛の音色など全体的に怪しげです。そして続くのが軽快な「Hey You!!!」、これ大好きです。アップテンポの楽曲で、キャッチーなサウンドにご機嫌なサックスが響く。そしてノリノリの歌も爽快。僅か2分強の短い楽曲ですが、強く印象に残ります。私はCD/デジタル配信世代なので、流れるように次曲へ続くのが好みなのですが、レコードだとここで1枚目と2枚目の区切りがあるようですね。

レコードC面は大ヒット曲「Just Like Heaven」で始まりますが、これが名曲なのです。明るく爽やかなトーンで、跳ねたリズムとキャッチーなメロディ。愛し合う恋人達が岬で戯れ、ですが目を覚ますと彼女は海に沈んでしまい自分だけが生き延びてしまったという歌詞。明るい曲調が虚しい、悲劇的な内容です。自殺の名所ビーチー・ヘッド岬で、ロバートが後に妻となるメアリー・プールと過ごした思い出にインスピレーションを得たようで、歌詞に描かれた恋人達は心中しに来ていたのでしょうか。とても悲しいですね。続く「All I Want」は少しダークなメロディ。悲壮感のあるシンセが影を落とします。「Hot Hot Hot!!!」はグルーヴ感抜群のファンキーな楽曲です。小気味良いギターが心地良いですね。そして「One More Time」は夢心地のような幻想的で美しいサイケサウンドが、ゆったりと包み込んでくれます。歌は哀愁を纏ったバラードで、優しい演奏とともに癒されます。続く「Like Cockatoos」もサイケですが、こちらは怪しげで不気味な印象。民族音楽っぽい演奏のバックで、幻覚的なサウンドが酔いそうになります。ストリングスも終盤不気味に鳴り響きます。

レコードD面は躍動感のあるパーカッシブなドラムが牽引する「Icing Sugar」で開幕。リズム隊は怪しく緊張感を高めていますが、取っつきにくくならないよう、メロウなサックスがかろうじて引き留めている感じです。「The Perfect Girl」は少しひねたポップ曲。繊細なサウンドに、独特のキャッチーなメロディが乗ります。続く「A Thousand Hours」は湿っぽい雰囲気です。シンセは大味ですが、ピアノをはじめ繊細な音色にロバートの哀愁漂う歌が響き、染み入ります。「Shiver And Shake」はスリリングな疾走曲。ダレやすい終盤を引き締めるかのように、激しいドラムを中心に焦燥感を煽り立てるような演奏を展開します。最後は「Fight」。全体的にシリアスですが「Fight fight fight」と連呼するサビは耳に残ります。

収録時間が長く、バラエティ豊かな楽曲群は最初聴くと散漫な印象を受けます。でも数多くの名曲が魅力的で、気づくとこの作品の虜になっています。ポップなキュアーの傑作ですね。

英国の一バンドに過ぎなかったキュアーは、本作の成功により世界的なバンドへとのし上がっていきました。

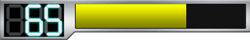

1989年 8thアルバム

キュアーの最高傑作と名高い作品で、暗黒三部作の2作目。前作で世界進出を果たし、期待というプレッシャーに苦悩したロバート・スミス。そんなネガティブな感情に幻覚系のドラッグを用いたこともあってか、過去のゴシックロックのような作風に回帰しました。前作のヒットを受けて当然のようにキャッチーな作風を期待したレコード会社は、本作のダークで非商業的な方向性にうろたえますが、そんな心配をよそに300万枚以上の売上を記録する大ヒットとなりました。本作も70分長の大ボリュームです。

メンバーはロバートと、ポール・トンプソン(Gt)、サイモン・ギャラップ(B/Key)、ボリス・ウィリアムス(Dr)に加え、アル中だったロル・トルハーストを解雇してロジャー・オドネル(Key)を新たに加えています。プロデューサーは引き続きデヴィッド・アレン。

アルバムは「Plainsong」で始まります。とにかく分厚いシンセ、そして途中から加わるメロウなギターが作るサウンドは雄大な印象を抱きます。そして強いエコーのかかったボーカルは、音の海を漂うかのような感覚を誘います。7分半の「Picture Of You」はまったりとして気だるい演奏が心地良い。そしてロバートの歌はいつになくはっきりと明瞭で(エコーがかかってないという意味で)、メランコリックな歌をフィーチャーするかのようです。「Closedown」は民族音楽のようなパーカッションによって怪しげな雰囲気があります。サウンドは分厚く、イントロこそ緊迫感がありますが、歌が始まる頃には、少しダークだけど心地良く広がる音の空間に包まれます。続く「Lovesong」はロバートの妻メアリー・プールへの結婚祝いとして書いた曲で、シングルヒットし全米2位を獲得しました。暗い雰囲気なのに結婚祝いなんですねぇ。ノリの良いリズムに乗せて、影のあるメロディアスな歌を切なげに歌います。歌詞は直球のラブソング。サウンドも比較的シンプルですが、とても良い楽曲です。ここまでは言うほど暗い印象はありませんが、「Last Dance」はゴシックな初期作品に通じるダークなサイケサウンドで、靄のかかったように薄暗くて緊迫感に満ちています。当時より演奏技術が向上したことと円熟味が加わったこともあってか、「怖い・不気味」ではなく「暗い・悲しい」という印象ですね。続く「Lullaby」はポップな曲調に合わない囁くような歌声にギャップがあり、どこか薄気味悪い印象があります。「Fascination Street」はヘヴィでとてもスリリングな楽曲。ゴリゴリとメタリックなベースと、警告音のようなギターが凄まじい緊張を生み出します。そして徐々に幻覚的になっていくという…ダークなサイケですね。ロバートの歌声は官能的です。続いて真っ暗闇のような「Prayers For Rain」。シンセが何重にも重なった分厚い音の壁、特に重低音が強烈でとにかく暗い。そして控えめなギターは哀愁を感じさせます。救いのない暗さがあります。「The Same Deep Water As You」は9分長の楽曲。陰鬱で悲壮感の漂うサウンドが延々と続き、強いエコーで靄のように空間を包み込みます。暗さの中に気だるさを感じますが、強い悲しみから来るやるせなさのような、救いのない感じです。そして表題曲「Disintegration」も8分強の大曲。暗いながらもグルーヴ感のあるフレーズ、これを延々と繰り返して中毒性を生み出し、そこに哀愁漂う鍵盤やアンニュイなロバートの歌で味付け。心地良い気だるさを作ります。暗い雰囲気は保ちながらも後半になると躍動感に満ち溢れ、そして感情たっぷりの歌はとても切ない。鳥肌ものの名曲です。続く「Homesick」は悲しげなピアノで始まります。同じフレーズを繰り返しながら、加工されたサイケなギターに主導権を渡します。陰鬱な歌は絶望的な印象で、終始悲しみが付き纏います。最後は「Untitled」。湿っぽく哀愁が漂いますが、数曲続いた救いのない真っ暗闇に比べると、切ないこの楽曲に温もりすら感じられる気がします。

序盤はうっすらダークで心地良い楽曲が並ぶものの、中盤からはキュアーのダークサイドの本領を発揮。真っ暗で幻覚的な音の海に呑み込まれるかのようです。特に後半の長尺な楽曲群は延々と同じ旋律を繰り返して、暗い暗い世界へ引きずり込みます。一聴する限りでは一般受けしない作風ですが、完成度は高くてスルメのようにその魅力に惹き込まれるため、高い評価も頷けます。

本作のヒットに伴う長期に渡るツアーで疲弊し、ロバートは解散を匂わせますが、ここでも解散せずに続くことになります。

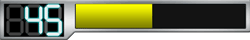

1992年 9thアルバム

前作の発表後に解散を匂わせたロバート・スミスですが、結局はそのまま活動を継続。メンバーとの不仲によりロジャー・オドネル(Key)が脱退したため、ペリー・バモンテ(Gt/Key)が新たに加入していますが、それ以外は前作の黄金期ラインナップを継続して本作のリリースに至ります。

前作が大いに受けたことに加え、オルタナティヴロックというジャンルが世間に幅広く浸透したことも後押しして、本作は全英1位、全米2位を獲得する大成功を得ました。なお本作までのヒットに携わったプロデューサー、デヴィッド・アレンの仕事は本作までとなります。

オープニング曲は7分近い「Open」。相変わらず暗い雰囲気ですが、グルーヴ感抜群の激しいサウンドはカッコ良いです。マッドチェスターの影響も少なからずある気がします。一転して「High」は明るいトーンの楽曲。ボリス・ウィリアムスの叩くノリの良いドラムはダンサブルですね。ロバートの癖のある歌がなければストーン・ローゼズっぽい感じがします。グルーヴィで心地良い浮遊感のあるサイケサウンド。続く「Apart」はまた暗い雰囲気に。気だるく海を漂うようなイメージ。アンニュイで儚げな歌声とぼんやりした音色の中で、サイモン・ギャラップのベースはくっきりと際立ちます。「From The Edge Of The Deep Green Sea」はシリアスな雰囲気で、演奏には緊張が張り詰めます。ロバートのメランコリックな歌も切ないですね。暗いですがドラマチックで、ぐっときます。続いてグルーヴ感抜群の「Wendy Time」。ポール・トンプソンのファンキーなギターが、ダンサブルなリズムに映えます。「Doing The Unstuck」はイントロこそ軽快なものの、メロディアスな歌が始まると爽やかさより切ない印象が上回ります。キャッチーだけど切なく、取っつきやすい1曲ですね。そしてシングルカットされた「Friday I’m In Love」は大ヒット曲。少し憂いのある爽やかな楽曲で、メロディラインは王道をゆく珠玉のポップソングです。本当にメロディが素晴らしい。なお歌詞は、他の曜日には難癖をつけて金曜日は大好きだという内容です。「Trust」は陰鬱な楽曲。ピアノを軸にアコギやオーケストラで彩りますが、暗く冷たく、強い哀愁が漂います。比較的音数少ない「A Letter To Elise」はメロディアスな歌が中心。ほのぼのとした雰囲気で、優しい歌メロはサビに向けてどんどん感情が高ぶっていきます。終盤のギターも泣かせにかかってきます。続く「Cut」は緊迫感のあるカッコ良い楽曲です。手数の多いドラムが勢いをつけ、ファンキーなギターとベースがグルーヴを生みます。そして歌はシリアスな雰囲気を作り、哀愁に満ちています。「To Wish Impossible Things」はゆったりとした楽曲に、囁くような歌を聴かせます。落ち着いた雰囲気ですね。そして最後に控える「End」は7分近い楽曲です。沸々と湧き上がる感情を押さえているかのような、ヘヴィで不気味な雰囲気です。

ファンから高い評価を得ている作品です。モダンなサウンドになっただけでなく、これまで以上に「歌」を聴かせる感じで、メロディアスな楽曲群に魅せられます。特に「Friday I’m In Love」が飛び抜けた名曲で、これを目当てに聴くのも良いと思います。暗い楽曲もありますが、これまでの作品のような倦怠感ではなく、グルーヴに満ちた勢いのある楽曲にシリアスな雰囲気を加えたような感じ。作風も変化しています。

黄金期の終焉

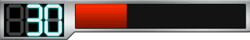

1996年 10thアルバム

1993年にポール・トンプソン(Gt)が二度目の脱退。その後はペイジ・プラントのレコーディングに参加したりしています。そして1994年にはボリス・ウィリアムス(Dr)も脱退してしまいます。サイモン・ギャラップ(B)も病気療養のため長期休暇に入ります。残ったのはロバート・スミス(Vo/Gt/B)、ペリー・バモンテ(Gt/B/Key)の2人。そこでロジャー・オドネル(Key)を呼び戻してレコーディングを開始。ドラマーはオーディションで起用した複数名が代わる代わる叩いていますが、最終的にはジェイソン・クーパー(Dr)が正式にメンバーに加わります。プロデューサーにはスティーヴ・ライオンを起用。しかし商業的には不振で、世間からの評価もあまり芳しくないようです。

「Want」で開幕。非西欧風の、雄大でまったりとしたギターサウンド。相変わらず長いイントロで世界観へと誘い込み、歌が始まっても演奏するフレーズは変わらず繰り返します。「Club America」は荒く歪んだノイジーなギターに幻覚的な音色のシンセが心地良く、そこにロバートらしくないとても低い声で歌います。何気に力強いドラムも魅力的ですが、このドラムはルイス・パヴローという1曲だけ参加したドラマーによるもの。「This Is A Lie」はストリングスが悲壮感に満ちた音色を奏で、ロバートの感情的な歌も悲しみを助長します。切ない楽曲ですね。続く「The 13th」はまったりとしたラテン風味の楽曲で、キュアーらしくない楽曲ですね。ホーンが賑やかですが、全体的にはゆったりまったりした雰囲気。本作の先行シングルで、これの不評がセールス不振を招いたのだとか…。「Strange Attraction」も今までのキュアーっぽくはなくて、とてもほのぼのとしています。ロバートの歌だけはアクが強いですが、それ以外は毒気のすっきり抜けたポップな感じ。「Mint Car」は本作のハイライト。キャッチーなメロディでとても聴きやすいです。ご機嫌なギターに、小気味良いアコギとドラム、そしてうねるベース。清涼感溢れる軽快なサウンドも魅力的です。「Jupiter Crash」はジェイソンの叩くドラムが印象的。序盤は落ち着いた印象ですが、終盤に向かうにつれ悲壮感が漂います。そして「Round & Round & Round」は前曲の暗い気持ちを吹き飛ばすかのように、明るくて元気をくれる楽曲です。続いてジャズを取り入れた「Gone!」。大人びた雰囲気の演奏に少しはっちゃけ気味の歌を披露します。「Numb」はメロウで影のある歌がしみじみとしていて、センチメンタルな感じ。ストリングスがドラマチックに歌を引き立てています。「Return」は弾けるような躍動感に満ちた軽快な1曲。キャッチーなメロディも魅力的ですが、ロバートの歌はいつも以上にアクが強くて、ナルシーな印象が強いです。ヘヴィで暗いハードロック的な「Trap」を挟んで、まったりとして憂いに満ちた「Treasure」。ロバートの歌は枯れ気味の渋い魅力を獲得し、しみじみとした楽曲に哀愁漂う渋い歌を聴かせます。ラスト曲は8分に渡る「Bare」。アコギが心地良い3拍子のリズムに揺られて漂うような感覚を味わいながら、哀愁のあるメロディで切ない気分に浸れます。

キャッチーで優しい楽曲も多いですが、少し退屈な楽曲もあります。そのためアルバムを聞き終えた後の印象が薄いのが正直なところです。

2000年 11thアルバム

『ポルノグラフィ』、『ディスインテグレーション』に続く暗黒三部作の3作目。これら作品は海外でも「Trilogy」と呼ばれているそうで、日本だけの呼び名ではないみたいですね。笑 前者2作と比べると円熟味が大いに増し、但しダークさはそこまで強烈ではありません。むしろ淡々とした曲調に渋く落ち着いた歌声という、新たな魅力を前面に出している感じです。

ロバート・スミス(Vo/Gt/B)、ペリー・バモンテ(Gt/B)、サイモン・ギャラップ(B)、ロジャー・オドネル(Key)、ジェイソン・クーパー(Dr)という前作リリース後のラインナップは継続。しかし前作の商業的失敗からロバートは意欲を失い、またも解散を示唆します。ポール・コーケットをプロデューサーに起用し、ラストアルバムの触れ込みでリリースされた本作は結果として高い評価を得ました。気を良くしたロバートは解散宣言など無かったかのように、この後もキュアーを継続することになります。相変わらず気まぐれですね。

オープニング曲「Out Of This World」はゆったりとした曲調で、ぼんやりとした幻想的なサウンドは、心地良くも沈みゆくような感覚があります。ロバートの囁くような歌声は切なく、哀愁に満ちています。後半加わるピアノが美しい。続いて11分超の「Watching Me Fall」。楽曲をコンパクトにするよう指示するレーベルに従い、ロバートも一旦は曲を短く削る試みをしたそうですが、結局はこの長さで収録。ダークサイケな感覚と、グランジ以降のモダンでヘヴィなサウンドが両立しています。這うようなベースがヘヴィ。気だるげな歌がダークな楽曲と相まってゆったりと沈む感じですが、終盤は激しく、歌唱も感情的です。「Where The Birds Always Sing」は初っ端こそ民族音楽的ですが、モダンな落ち着いたサウンドに円熟味のある渋い歌を披露します。「Maybe Someday」は影のあるブルージーな楽曲。ロバートの渋い歌声が染み入りますね。「The Last Day Of Summer」は暗く沈んでいくイントロが、微睡むような心地良さも合わせ持っています。相変わらず長いイントロですが、音の海に浸れるので良いですね。渋くも哀愁のある歌が切ないです。こじんまりとした「There Is No If…」はピアノとアコギが中心のシンプルな音色に、憂いのあるメロウな歌をじっくりと聴かせます。続く「The Loudest Sound」はアンビエントに片足を突っ込んだ大人しいサウンドに、やはり枯れて渋味のある歌声でしんみりと聴かせるのです。終盤の優しいギターも心地良いです。大人しい楽曲が続く中、「39」は異色のグルーヴ感に溢れています。ゴリゴリえぐるようなベースに、ダークサイケなギターやシンセが結構ヘヴィに鳴り響きます。7分超えで、ダークな世界観に浸ることのできる1曲です。そして最後に、7分半に渡る表題曲「Bloodflowers」。沈みゆくように暗鬱だけどゆったりとしたサウンドに、円熟味のある渋い歌が切ない。

10年スパンで訪れる解散するする詐欺と、それに伴う傑作のリリース。派手さも強烈なダークさもありませんが、アルバム全体の統一感は素晴らしく、ゆったりとした曲調に影のある渋い歌が心地良く揺られるような印象です。三白眼のダークなジャケットもカッコ良いですね。

2004年 12thアルバム

メンバーはロバート・スミス(Vo/Gt)、ペリー・バモンテ(Gt)、サイモン・ギャラップ(B)、ロジャー・オドネル(Key)、ジェイソン・クーパー(Dr)。前作、前々作から継続し、メンバーチェンジの激しいキュアーでは珍しく10年続いたラインナップとなります。初のセルフタイトルを冠した本作の制作には、スリップノットやコーンなどのヘヴィなサウンドで知られるロス・ロビンソンをプロデューサーに迎えています。また、ポストパンク・リバイバルの波が押し寄せ、キュアーに影響を受けたバンドが人気を獲得していったことも追い風になったようです。

オープニング曲はメタリックな「Lost」。暗く不安になるようなヘヴィな不協和音が、徐々に迫り来るかのよう。ロバートの歌も鬼気迫るものがあり、凄まじい緊張感に満ちた楽曲に仕上がっています。「Labyrinth」はオリエンタルなメロディですが、ゴリゴリとしたヘヴィな重低音を響かせて重苦しく、そして緊迫感があります。加工された歌声も前曲同様に激しいです。前2曲が凄まじくヘヴィでしたが、「Before Three」は比較的取っつきやすい楽曲です。影があるもののメロディアスな歌は、ダークなサウンドの中に耽美な印象を与えます。続く「The End Of The World」は無骨なベースが目立ちますが、全体的には明るいトーンのサウンド。そこにキャッチーなメロディが乗りますが、ナルシーな歌は少しひねた感じ。「Anniversary」はノイジーでダークなアンビエント音楽に、ドラムの独特なリズムが響き渡ります。「Us Or Them」は暗く重たいヘヴィメタル。ジェイソンのドラムが非常に激しく、またロバートは怒鳴り散らすかのように歌います。続いて「alt.end」は歌をフィーチャーした1曲。序盤こそ明るいトーンに見えるものの、これもダークで焦燥感を煽り立てます。「(I Don’t Know What’s Going) On」は重低音こそヘヴィですが、陰鬱さの中にポップセンスの光るメロディが耳に残ります。「Taking Off」は爽快で明るい楽曲。アコギがアクセントとなり、躍動感のあるドラムと合わさり軽快で心地良い印象です。続く「Never」はメタリックなベースが印象的な、シリアスな雰囲気のスリル溢れる楽曲です。終盤はもはや歌ではなく叫びですね。そして10分超の大曲「The Promise」。出だしからスローテンポで分厚い重低音をヘヴィに轟かせ、ヘヴィながら気だるい音に包まれながらロバートの激しく訴えかけるかのような歌に浸ります。最後は「Going Nowhere」。落ち着いた雰囲気で、ピアノが美しい。激しい楽曲が多い作品ですが、最後は渋い歌で締め括ります。

バンド名を冠して自信に満ちた作品です。しかしヘヴィメタル化したサウンドは、個人的には少し抵抗があり、シャウト尽くしのロバートの歌に結構な違和感を覚えるんですよね。これといった楽曲に欠けるのも残念ではあります。

ちなみに発売国によって収録曲がちょいちょい異なるようで、私はSpotifyで聴けるバージョンをレビューしています。

近年の活動

2008年 13thアルバム

前作『ザ・キュアー』をリリースした翌年の2005年に、ロバート・スミスはバンドに変革を求めてペリー・バモンテ(Gt/B)とロジャー・オドネル(Key)を一方的に解雇。代わりにポール・トンプソン(Gt)を呼び戻し、長い付き合いのサイモン・ギャラップ(B)、ジェイソン・クーパー(Dr)とで4人体制に再編成。プロデューサーにはキース・ウッディンを起用しています。

ジャケットアートは狂気じみていて不気味ですが、楽曲の方はそんなことはなく、往年のポップさを取り戻して聴きやすいです。

開幕「Underneath The Stars」はゆったりとしていて、心地良い気だるさを感じるサウンドが展開されます。年相応で円熟味のあるロバートの渋い歌声も、味があります。続く「The Only One」はキャッチーで聴きやすい楽曲です。ポップセンスはまだまだ衰えていませんね。明るく爽やかなメロディで、歌はファルセットを用いたり結構頑張ってます。「The Reasons Why」も比較的明るいトーンでポップな印象です。サイモンのベースが印象的かな。キャッチーですが、終盤の激しい演奏だけは緊迫感に満ちていてスリリングです。続く「Freakshow」が独特の楽曲で、変なメロディに強烈なビートでやけに耳に残ります。ひねくれポップと呼ぶべきか、強いインパクトを残します。2分強の短い「Sirensong」はゆったりとしたテンポなのに、歌は息つく間もなくぐんぐん進んでいきます。これも耳に残ります。ブルージーな演奏の「The Real Snow White」はメロディアスな歌が印象的。続く「The Hungry Ghost」は影のあるメロディをノリの良い演奏で引き立てます。ジェイソンのドラムが生む躍動感は爽快です。「Switch」はノイジーなギターが唸り、煽り立てるようなリズムがとてもスリリングな、シリアスな雰囲気の疾走曲。とてもカッコ良いです。まだまだこんなスリリングな楽曲が演じられるのだと嬉しくなりますね。続いて「The Perfect Boy」は爽やかな曲調に、哀愁のメロディが切ない。サビの多重録音は鳥肌が立ちます。「This. Here And Now. With You」はヘヴィな重低音を響かせながら幻覚的でサイケデリックな演奏。ハイトーンな歌で爽やかな印象に仕上げています。「Sleep When I’m Dead」は出だしこそ強烈なエコーで神秘的ですが、リズム隊が加わると抜群のグルーヴ感を放つ跳ねたリズムで、躍動感に溢れる爽快な楽曲へと変貌します。聴いていてとても楽しい楽曲です。そして「The Scream」ではキュアーのダークな一面を見せます。囁くような歌唱から変貌して野太い叫び。演奏も暗くて、またロバートの叫びと合わせて非常にヘヴィなサウンドで聴く者を呑み込みます。最後に「It’s Over」。これもダークで非常にヘヴィです。蹂躙するかのような凶悪なリズム隊に、ノイズをばらまく歪んだギター。でも勢いがあるので、ヘヴィながらもスリリングでワクワクさせられます。カッコ良い。

往年のポップさを取り戻してキャッチーな楽曲の数々を、円熟味のある渋い演奏でじっくりと聴かせます。全盛期キュアーのファンにも訴える好盤でしょう。

本作リリース後も、ツアーなど精力的な活動は続いています。2011年にはロジャー・オドネル(Key)が復帰し、ポール・トンプソン(Gt)が脱退。翌年に元ティン・マシーンのリーヴス・ガブレルス(Gt)が加わるなどメンバーチェンジは相変わらず。

同年代のバンドが早々に解散する中、キュアーは何度も解散宣言をするも今まで途切れずに続き、長く続く大御所になっていました。長いキャリアの中で魅力的な作品も多いです。そして2019年にはロックの殿堂入りを果たし、合わせて新作もリリースするようです。