🇬🇧 Arctic Monkeys (アークティック・モンキーズ)

レビュー作品数: 6

スタジオ盤

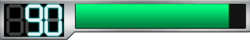

2006年 1stアルバム

アークティック・モンキーズ(通称アクモン)は、イングランド出身のインディー・ロックバンドです。メンバーはアレックス・ターナー(Vo/Gt)、ジェイミー・クック(Gt)、マット・ヘルダース(Dr)、アンディ・ニコルソン(B)。

ポストパンク・リバイバルの新星として衝撃的なデビューを果たした彼らは、デビューシングルで全英1位を獲得し、オアシス以来の衝撃と評されています。ポストパンクとガレージロックの中間のような音楽性で、矢継ぎ早に繰り出される歌詞やカッティングを多用したギターのカッコよさにひたすら圧倒されます。

ジャケットに写るオッサン(?)はメンバーの友人であるクリス・マクルーア(当時19歳。老けてません?)。撮影7時間前から酒を飲んでいて酔い潰れている写真がジャケットになったのだとか。「煙草を吸うのがかっこいいと誤ったメッセージを送りかねない」とクレームがつき、ジャケットに関してはひと悶着あったようです。

ジム・アビスのプロデュース作。アルバムも楽曲もタイトルがひたすらに長いのですが、アルバムタイトルは「人が俺のことを何と言おうと、それは俺じゃない」の意味。

「The View From The Afternoon」で疾走感溢れるオープニング曲です。渋さというか少し暗い雰囲気と強烈な攻撃性を備えたイントロに圧倒された後、スッカスカなサウンドをバックにこれでもかと詰め込まれた歌詞が噴き出してきます。そのスッカスカなサウンドの中でもグルーヴィなベースや小気味良いギターなど聴きどころ満載です。アレックスの歌が終わるとまたカッコいいバンドサウンドが迫ってきます。身体がリズムを刻みたくなるようなドラミングも最高。とにかく衝撃的な1曲ですが、このような楽曲が次々と出てくるのですから素晴らしい以外の感想がありません。「I Bet You Look Good On The Dancefloor」はアクモンのデビューシングルで、全英初登場1位を飾った記念すべき1曲です。リズミカルなドラムをバックにグルーヴィなサウンドを奏でる疾走曲です。中心に据えたギターが反復するメロディが耳について離れません。「Fake Tales Of San Francisco」で一旦テンポダウンしますが、やはりバックで奏でられるキャッチーなサウンドが強烈で耳に残ります。続く「Dancing Shoes」でまた疾走。イントロなしで歌から始まりますが、バックを支えるグルーヴィなベースとダイナミックなドラムのコンビネーションが最高です。そしてギターが加わるとやはりギターリフが強烈なインパクトを残していきます。なんでこんなにもカッコいい曲が次々出てくるんだろうなぁ。「You Probably Couldn’t See For The Lights But You Were Staring Straight At Me」はタイトルが長すぎますね。笑 哀愁と渋さを兼ね備えたメロディアスさを見せ、ただやはりアルバム全体の攻撃的な雰囲気は損なっていません。「Still Take You Home」ではダークさが加わって非常にスリリングなサウンド。

ここまでほとんど疾走しっぱなしでしたが、「Riot Van」でようやく一休み。アコースティックギターをバックにしっとりとしたジャジーな雰囲気が漂う楽曲です。続くミドルテンポの「Red Light Indicates Doors Are Secured」はサウンドは比較的おとなしいですが、その分グルーヴ感が際立ちます。続く「Mardy Bum」も歌メロで聴かせるタイプの楽曲。小気味良いギターがメロディアス。でも中盤に激しいパートも交えていて飽きさせません。

静かなギターとグルーヴィなベースから突如攻撃性を見せる「Perhaps Vampires Is A Bit Strong But…」でまた疾走曲が戻ってきます。中盤のダークな雰囲気を纏った攻撃的なギター、強烈なドラミングが耳に残ります。一旦静寂が訪れた後の「All you people are vampires!」の叫びとともに始まる演奏も鳥肌ものです。「When The Sun Goes Down」では序盤のアコギでしっとりとした展開を見せるかと思いきや、突如加速して凶暴な楽曲に豹変。これもグルーヴィで痺れる1曲です。バックのカッコいい演奏に負けず、キャッチーな歌メロも強烈な印象を与えてくれます。「From The Ritz To The Rubble」ではぎっしりと詰め込まれた歌詞が溢れ出て、グルーヴ感のあるベースとドラムをバックに歌います。歌が終わると出番を待っていたかのようにギターが轟音で唸る。これも強烈。そしてラスト曲「A Certain Romance」ではダイナミックなドラムで始まります。疾走感溢れるこの楽曲はギターが特にメロディアスで、哀愁を漂わせながらこの素晴らしいアルバムを締めます。

とにかくキャッチーな疾走曲に溢れていて、捨て曲がないどころか名曲じゃない楽曲が存在しません。そしてスピード感が凄まじい。ジョギングのBGMにするとダレることなく走れます。笑

2000年代のアルバムをそれほど聴いたわけではありませんが、聴いた中では2000年代最高クラスの1枚だと思っています。とにかくカッコいい、素晴らしい以外の感想が出てきません。これだけの作品を作り上げてしまったのだから次作以降の才能の枯渇が心配ですが、そんな心配をよそに、次作もまた強烈な1枚を放ってきます。

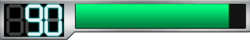

2007年 2ndアルバム

2006年にアンディ・ニコルソン(B)の脱退に伴いニック・オマリー(B)が加入。アクモンはその後アレックス・ターナー(Vo/Gt)、ジェイミー・クック(Gt)、マット・ヘルダース(Dr)とニックのメンバーで継続中です。

ジェイムス・フォードとマイク・クロッシーによってプロデュースされた本作は、全英1位、全米7位を獲得。前作に引き続いて成功を手にします。更に、本作発表の同年に行われた英国最大のロックフェス「グラストンベリー・フェスティバル」ではデビュー最速のヘッドライナーを務め、日本のサマーソニック07では史上最年少の大トリを果たすなど、とにかく新人の中では破格の待遇で大成功を収めました。

強烈な一撃を放つ「Brianstorm」がオープニング曲。個人的にはアクモンで一番好きな楽曲です。強烈な攻撃性と疾走感を持った音の塊がいきなり迫ってきて圧倒されます。暗さを纏って切れ味抜群のギターと、非常に細かく刻むドラムによって緊張感を作り出しています。続く「Teddy Picker」は暗さの中に非常に緊迫した空気感を醸し出すポストパンク的な1曲で、重たいギターの刻むフレーズの反復が耳に残りますが、ドラムも耳を惹き付けるんですよね。無駄に長尺になることなくスパッと終わります。「D Is For Dangerous」もダークな疾走曲。印象的なギターが牽引するのはアクモンの特徴でしょう。続く「Balaclava」は緩急ある楽曲構成がスリリングです。

ここまで陰鬱で攻撃的な疾走曲が続きましたが、「Fluorescent Adolescent」で少し空気が変わります。テンポを少し落としてミドルテンポに、そして雰囲気も明るさを纏っています。続く「Only Ones Who Know」はスローテンポ。エコー処理を効かせて音像のぼやけた優しいサウンドで、これまでの鋭利なサウンドから一旦休憩。穏やかで円熟味のある演奏は大人びた雰囲気を演出します。ここまで3分足らずの楽曲が続きますが、「Do Me A Favour」でようやく3分半。ダイナミックなドラムが躍動感を生み、グルーヴィなベース、そして静かで優しいギター。しかし終盤には非常に激しく、ダークな雰囲気に変貌します。

そして後半のハイライト「This House Is A Circus」。音数少ないシンプルなサウンド、特にギターが緊張感を生み出し、楽曲に不穏な空気を作り出します。そして途中からヘヴィでダークな音の塊が迫ります。非常にスリリングな1曲です。前曲からそのまま繋がって「If You Were There, Beware」。イントロは前曲の雰囲気を引き継いでいますが、歌メロパートが始まると演奏の雰囲気はガラリと変わり、サイケデリックな浮遊感を醸し出します。間奏部分で見られる破滅的な轟音との対比も凄まじい。そして「The Bad Thing」で疾走します。前曲よりも緊迫した感じは多少収まりましたが、やはり暗さを感じます。シンプルなギターが耳に残る「Old Yellow Bricks」、そしてラスト曲「505」は大人しい前半から後半はヘヴィに。エフェクトをかけたギターが、ダークながら浮遊感を演出します。

全編を占める陰鬱な空気。それでいて疾走曲が多くて攻撃性を備えていて、緊迫感を生み出している楽曲が多いです。圧倒的な出来栄えの前作に負けずとも劣らない、非常にスリリングで聴きごたえ抜群です。特にアクモンで1番カッコ良い名曲「Brianstorm」が強烈なインパクト。

ちなみに本作を買おうと通販サイトで検索したところヒットせず、疑問に思ってよく見ると、正しいタイトルの綴りは「Favorite」じゃなくて「Favourite」だと知りました。こんなところでイギリス英語を感じることになるとは…。

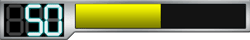

2009年 3rdアルバム

これまでは疾走感が強烈でしたが、本作ではミドルナンバーを中心にしたヘヴィな1枚に仕上がっています。歌で聴かせる楽曲も増え、勢い任せの作風から一歩踏み出して引き出しの多さを見せつけた作品です。クオリティが下がったわけではなく音楽性が変わっていった訳ですが、1stや2ndの疾走感を期待すると少しショックな変化だったり。プロデューサーはジョシュ・オムと、前作も務めたジェイムス・フォードの共同プロデュース。

オープニングを飾るミドルテンポの「My Propeller」で、これまでとは違うアクモンを感じます。ヘヴィでダークですが、疾走感が消えました。それは「Crying Lightning」でも同様で、比較的スロウなテンポで楽曲が進みます。グルーヴィなベースと手数の多いドラムによるヘヴィなサウンドをバックに、途中からギターが加わってその重みが更に増します。続く「Dangerous Animals」も重たく暗い。でもアレックス・ターナーの歌が耳に残ります。変なキャッチーさがあります。「Secret Door」では歌を中心に据えたナンバー。でもメロディラインは少し変な感じ。そういえば歌を聴かせる楽曲ってアクモンにはほとんどありませんでしたね。続いて、渋いギターリフが印象的な「Potion Approaching」は緩急富んだ1曲。そして「Fire And The Thud」はコーラスも加わり洒落た感じもありますが、メロディラインはなんか独特なのです。「Cornerstone」では主張の強いリズム隊をバックにアコギが奏でます。ベースがよく歌うこと。途中7拍子になっています。これも比較的メロディアスな楽曲です。「Dance Little Liar」ではドラムの連符が耳に残ります。そして本作唯一の疾走パートがある「Pretty Visitors」。ただし全編疾走しっぱなしではなく、手数の多いパワフルでダイナミックなドラムがスピードを自在に操り、爆走したかと思えば鈍重に強烈な一撃を打ち込む。楽曲は1曲の中で目まぐるしく変わります。なんだこれは。ラスト曲「The Jeweller’s Hands」もギターを中心にぼやけた音像を作るのに、ベースがやけにくっきりと表れてくる。違和感があります。

ミドルテンポが中心なので必然的に歌メロに注意が向かいますが、王道をいかない独特なメロディラインが印象的です。暗い雰囲気は全キャリア中随一で、そこにヘヴィなサウンドと変態的な楽曲構成が妙な違和感を与えます。ベースとドラムのリズム隊が特に耳に残りますが、1stからそうだったように、アクモンのリズム隊は上手いというのが強く感じられます。

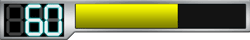

2011年 4thアルバム

タイトルの『Suck It And See』とは、「試してみる」という意味のスラング。一つの音楽性に留まらず広がりを見せるその音楽性は、前作よりも明るくポップな印象に仕上がりました。また、メロディも前作のような違和感バリバリではなく王道をいくメロディで、とても聴きやすくなりました。プロデューサーはジェイムス・フォード。

オープニングを飾る「She’s Thunderstorms」は、強靭なリズム隊は変わらず、アレックス・ターナーの歌メロがとてもすんなり入ってきます。これまでになかったメロディアスさを手にした感じがあります。「Black Treacle」もメロディアスな楽曲です。コーラスによってよりキャッチーに仕上がっていて、聴いていると救われる感覚に陥ります。「Brick By Brick」はギターの奏でるキャッチーなメロディやコーラスワークが耳に残る軽快なロック。グラムロックっぽい感じもあります。「The Hellcat Spangled Shalalala」ではシャラララーという歌メロがキャッチーですね。「Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair」ではここまでの明るい雰囲気をガラリと変えて、重く暗いギターが強烈に響く1曲です。カッコいい。「Library Pictures」はオープニングからドラムプレイに圧倒され、そこに轟音ギターが響きます。リズムチェンジも交え、疾走パートは初期のようなエネルギーも感じます。「All My Own Stunts」ではヘヴィなサウンドの中にアレックスのメロディアスな歌。どことなくオリエンタルな雰囲気もあって、でも少し変なメロディラインは前作のような楽曲です。ヘヴィなベースがサウンドを作る「Reckless Serenade」。途中から加わるギターはメロディアスで、歌メロもキャッチーで聴きやすい1曲です。「Piledriver Waltz」では文字どおりワルツを奏でますが、3拍子を刻みながらもリズムチェンジするのでこれではワルツを踊れないことでしょう。しっとり聴かせる楽曲です。ギターが優しい雰囲気を作り出し、アレックスがしっとり歌う「Love Is A Laserquest」。続いて表題曲「Suck It And See」は王道ギターロックです。明るく優しい雰囲気の楽曲で、ギターがとても心地よい。そしてラスト曲「That’s Where You’re Wrong」。耳馴染みの良いサウンドは懐かしさというか、2011年じゃなくてもっと昔を感じるサウンドです。ネオサイケやネオアコのような…。歌い方はしっとりしていますが、晴れやかに爽やかなサウンドでアルバムを締めるのでした。

バラエティに富んでいて、耳馴染みの良い楽曲が並んでいるので、聴きやすい1作です。

2013年 5thアルバム

アークティック・モンキーズの頭文字をとって『AM』。ジャケットアートの波形も、よく見るとAMの文字になっているんですね。バンド名を冠したアクモンの自信作は、全英チャートで1位を記録し、これで5作連続の1位です。セールス面でも大成功しましたが、評論家からも大絶賛され「10年間で最も偉大なアルバム」とも評されました。前作からまた作風を変え、音楽的な進化は止まることを知りません。

プロデューサーはジェイムス・フォードとロス・オルトン。

「Do I Wanna Know?」でベテランの風格すら漂わせています。ギターとベースが一体になって奏でる印象的なメロディラインは渋さを持ちながら、コーラスを伴ったアレックスの歌メロはキャッチーさも失っていません。手数少なくシンプルながら着実に刻むドラムの安定感。1曲目からノックアウトされます。「R U Mine?」は轟音ギターが鳴り響き、ヘヴィなギターリフに圧倒されます。またグルーヴィなベースとアグレッシブなドラムプレイも含めて強烈なパワーがありますが、ダンサブルな楽曲でもある不思議。「One For The Road」はR&B色が強く、歌とコーラスをフィーチャーした楽曲です。続く「Arabella」も同様の雰囲気ですが、強烈なギターリフはブラック・サバス風。そのためダンサブルなブラック・サバスという印象が強い1曲です。とても痺れます。「I Want It All」もダンサブルな楽曲ですが、バックの演奏がカッコよくて耳に残るんです。ダンサブルな楽曲が続きましたが、「No. 1 Party Anthem」はタイトルからは意外なバラード曲です。もっとパーティ的な和気あいあいとした楽曲を想像しました。ギターが幻想的な世界を作り出し、もやのかかったような雰囲気の中でしっとりとした優しい歌で聴かせる楽曲です。続く「Mad Sounds」も円熟味のあるムーディな演奏をバックに、しっとりと歌を聴かせます。コーラスも加わって、柔らかく心地よい雰囲気です。躍動感のあるドラムが特徴的な「Fireside」、ベースリフが楽曲を主導する「Why’d You Only Call Me When You’re High?」と、リズム隊の活躍も目立ちます。ドラムがダンサブルな雰囲気を作り出す「Snap Out Of It」はコーラスを多用して楽しい楽曲です。底抜けに明るいわけではなく、暗さをエッセンスとして少し加えています。「Knee Socks」ではギターによるイントロが印象的。これもR&B色が特に強いですね。そしてラスト曲「I Wanna Be Yours」はしっとりとして暗さを感じる1曲です。

全体的にダンサブルで、R&Bの影響を感じる作風に仕上がっています。メロディも本当聴きやすいものばかり。後半は聴き心地が良いものの若干パンチ力が弱い印象ですが、前半の楽曲は非常に突出していて、名曲揃いで痺れます。めちゃくちゃカッコいい。

2018年 6thアルバム

前作から5年ぶりとなるアークティック・モンキーズの6thアルバム。私はアクモンは『AM』まで後追いで、本作が初のリアルタイム体験でした。

全英1位を獲得し、6作連続全英1位という記録を達成しています。ジェームス・フォードとアレックス・ターナーの共同プロデュース作。

全曲がアレックスの作となる本作ですが、ギターを使わずピアノだけで作曲したそうです。それもあってか序盤はロックというよりジャズのような印象で、あまりにレトロで渋く、初めて聴いたときはがらりと変わった作風に困惑しました。しかし私にとっての幸運は、アレックスのボーカルにデヴィッド・ボウイのような雰囲気を感じたこと。アークティック・モンキーズもデヴィッド・ボウイ同様、作品毎に作風を変えるカメレオンアーティストなのだと自分の中で納得がいくと、がらりと変わった本作も魅力的なものに変化しました。

オープニング曲「Star Treatment」から聴く者を当惑させます。これまでのアクモンからがらりと変わったジャズ曲で、ギターは存在感がほとんどなく、ピアノやビブラフォンが美しく響きます。レトロな加工を施されたサウンドからは円熟味を感じさせます。全体的に渋くて洒落ている。変化に衝撃を受けつつも、何度か聴くとこれが不思議と脳内を延々ループするんです。続く「One Point Perspective」も鍵盤が全体を主導。ギターが控えめな分、ベースがくっきりと目立ちますね。幻想的な空間に時々入るメロウなギターがアクセントになります。続いて「American Sports」ではチープなシンセが緊張感を作り出すと、悲壮感のあるピアノがドラマチックな演奏を繰り広げます。マット・ヘルダースのスリリングなドラムも良いですね。後半ギターが加わると更に緊張感が高まります。そして表題曲「Tranquility Base Hotel & Casino」。淡々とした演奏で鬱々としつつも、どこか安堵を覚える幻想空間。どことなくピンク・フロイドにも通じるような気がします。「Golden Trunks」はイントロのヘヴィなギターをはじめ、全体的にシリアスな雰囲気。アレックスの歌はファルセットを駆使したコーラスとともに美しさを作り出します。続く「Four Out Of Five」も退廃的な雰囲気の楽曲で、アレックスの歌声が似ていることも相まって、前曲も合わせてまるでベルリン時代のデヴィッド・ボウイ。個人的には嬉しい楽曲でした。「The World’s First Ever Monster Truck Front Flip」はオルガンが不穏な音色で不思議なリズムを刻みます。暗い雰囲気ですが、歌声がこの暗さに救いを与えるようです。「Science Fiction」は暗く悲壮感に満ちた鍵盤の音色を、淡々としてアクセントのように入るギターで引き締めます。「She Looks Like Fun」はイントロからヘヴィでダークな音の塊が、聴く者を押し潰すかのように迫ってきます。歌が始まると一転してシンプルな演奏に変貌しますが、またこのイントロのテーマが所々顔を出す。終盤のドラムも非常にスリリングで、パンチの効いた強烈な1曲です。「Batphone」は一転して静かで暗い雰囲気。淡々とした演奏はピンク・フロイドっぽい。歌をフィーチャーしていますが、中盤くらいからヘヴィでダークな演奏が所々表出します。最後の「The Ultracheese」はピアノを主軸に、穏やかで温もりを感じられる歌。暗くて緊迫した楽曲群から抜け出したこの楽曲は救いです。最後はジャズっぽく締めます。

退廃的で全体的に暗いのですが、ボーカルやコーラスワークに美しさを見いだせます。初めて聴いたときは戸惑いましたが、聴けば聴くほど魅力を増していく作品で、アルバムトータルの完成度は高いです。今後も楽しみなバンドです。

類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。