🇺🇸 Talking Heads (トーキング・ヘッズ)

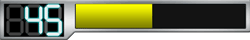

レビュー作品数: 4

スタジオ盤

1977年 1stアルバム

トーキング・ヘッズは米国ニューヨーク出身のバンドです。メンバーが名門美術大学出身であることから「インテリバンド」とも称されています。NYパンク発祥のライブハウスCBGBで活動をはじめた彼ら。しかし後にアフリカンビートとロックの融合を成し遂げ、パンクの範疇を超えたポストパンク/ニューウェイヴバンドに位置づけられています。

デヴィッド・バーン(Vo/Gt)、クリス・フランツ(Dr)、ティナ・ウェイマス(B)の3人でバンドを結成。1977年にジェリー・ハリスン(Key/Gt)が加わって、本作でメジャーデビューしました。本作はメンバー共作の「Psycho Killer」を除いて、全曲がデヴィッド・バーン単独作曲で、アルバムはトニー・ボンジョヴィ、ランス・クインがプロデュースしました。ほんのりトロピカル感のあるロックといった印象です。アルバム全体ではぱっとする楽曲は比較的少ないのですが、将来性を見出だしたブライアン・イーノによってこの後その原石が磨かれて、バンドは飛躍的に成長することになります。

オープニング曲「Uh-Oh, Love Comes To Town」は、ファンクを取り入れたグルーヴィな演奏が、ノリノリで気持ち良いですね。間奏では南国リゾートのような、トロピカルな感じでまったりしています。続く「New Feeling」はスライドギターや小刻みなギターを組み合わせ、オールドロック的なアプローチも感じつつ、ミニマルで単調な楽曲構成にニューウェイヴ的な感覚を併せ持っています。「Tentative Decisions」ではシンプルな演奏で歌を引き立てていて、ドラムが高揚感を引き立てます。そして、デヴィッドのおどけたような独特のボーカルが際立っています。続く「Happy Day」はドリーミーで優しい雰囲気ですが、セオリーを無視した楽曲展開や歌は意外性があって先が読めません。中々面白い1曲です。「Who Is It?」は2分に満たない小曲です。リズミカルな演奏ですが、そこで区切るの?って意外性のある楽曲展開でフックをかけてきます。そして「No Compassion」では気だるくアンニュイなイントロで魅せられます。ゆったりしていますが、中盤からテンポアップして、緩急ついた構成で高揚感を掻き立てます。終盤はテンポを落として、実験的なギターを鳴らしています。

アルバム後半は「The Book I Read」で幕開け。メロディアスな側面もあるものの、全体的にはクールで淡々としている印象です。オルガンの音色が気持ち良い。続いて「Don’t Worry About The Government」はビート感の強いクリスのドラムが爽快です。リズミカルで晴れやかな印象。「First Week/Last Week… Carefree」はギロが特徴的ですね。アコースティックな音色で淡々と進行しますが、後半に時折現れるサックスがノリノリで良いです。そして本作のハイライト「Psycho Killer」。ティナのベースリフに始まり、テンション低めながらもリズミカルな演奏が高揚感を煽ります。そして「サイコキラー ケセケッセー ファファファファーファファ…」というサビが狂気的で、強烈なインパクトを与えます。終盤は緊張感が高まりスリリング。ラスト曲の「Pulled Up」は、勢いがあって躍動感たっぷりの陽気な楽曲です。歌メロはキャッチーかつパワフルな歌唱で、また若干トロピカル風味のサウンドも楽しませてくれます。

名曲「Psycho Killer」が突出しています。デヴィッド・バーンのボーカルが特徴的で私は少し苦手ですが、この楽曲は一聴の価値ありです。

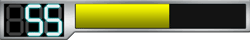

1978年 2ndアルバム

前作は評価が高かったものの、バンドの知名度は高くなく、本作より「Take Me To The River」がプチヒットしたことで一般にも認知され人気が出るようになったようです。そして本作からトーキング・ヘッズはリズム感やグルーヴ感を追求するようになります。巨匠ブライアン・イーノがプロデュースを手掛けています。

オープニング曲「Thank You For Sending Me An Angel」は、タッタカタッタカ鳴らすクリス・フランツの軽快なドラムが爽快です。爽やかで勢いがあるんですが、デヴィッド・バーンの癖の強いボーカルはちょっと奇怪な印象を加えます。「With Our Love」はグルーヴ感抜群。ティナ・ウェイマスの跳ねるようなベースに、ジェリー・ハリスンが時折シンセサイザーで彩りを与えます。ノリは良いですが、ニューウェイヴ的な変な楽曲構成です。続く「The Good Thing」はトロピカルな感覚のあるギターに、グルーヴ感の強いベースが気持ち良い。サビメロではメンバーが合唱していますが、ポップさと怪しさの織り混ざった不思議な感じ。終盤ではキレ味のあるギターが緊張感を高めます。「Warning Sign」はダブ処理を施したドラムが、小気味良いリズムと独特の残響でインパクトがあります。そして先の読めない楽曲構成が中々面白いですね。「The Girls Want To Be With The Girls」は柔らかなシンセがドリーミーな感覚を与えたかと思えば、ビート感のあるリズム隊によって踊り出したくなるようなノリの良さを持ち合わせています。そして「Found A Job」はイントロもなくデヴィッドの力強い発生で幕を開けます。ファンク色の強い楽曲で、抜群のグルーヴで気持ち良く揺さぶってきます。これが中々中毒性のある演奏で楽しませてくれるんです。

アルバムは後半に突入。「Artists Only」はイントロから哀愁というか、どこか不穏な空気が漂います。でもデヴィッドの歌を皮切りに変テコな楽曲を繰り広げ、先の読めない展開で楽しませます。オルガンの味付けが良い感じ。終盤の間奏では緊張感たっぷりの演奏を展開するのでスリリングです。続く「I’m Not In Love」はテンション高い演奏を繰り広げます。チャカチャカと小気味良く刻むギターが緊張を高め、そして歌メロパートではメリハリのある演奏で緩急をつけます。「Stay Hungry」は哀愁の歌メロを展開。でも演奏はファンク色が強くてグルーヴ抜群です。そしてシングル「Take Me To The River」は、ソウル歌手アル・グリーンのカバー曲。ティナのベースが重低音で引き締め、全体的に怪しげなムードが漂います。オルガンの音色が気持ち良い。ラスト曲は「The Big Country」。アコギも用いてまったりと落ち着いた雰囲気です。でもデヴィッドの癖のあるボーカルもあって、癒やし曲にならないのがトーキング・ヘッズらしいですね。笑

楽曲はひと癖もふた癖もありますが、独特のグルーヴでノリの良い楽曲が詰まっています。アルバム中盤が一番盛り上がる印象。

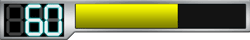

1979年 3rdアルバム

次作への布石となるアフリカン・ファンクを取り入れた意欲作。真っ黒なジャケットは地味ですが、オリジナルは工業用の敷鉄板(✕が沢山並んだ模様)のエンボス加工がされていたようです。こちらもブライアン・イーノのプロデュース。

「I Zimbra」ではアフロパーカッションを用いて骨太なベースを鳴らして、民族音楽のようなコーラス等によって強いインパクトがあります。キング・クリムゾンのロバート・フリップをサポートギタリストとして迎えていますが、これを自身のバンドに持ち帰ったのがディシプリン期クリムゾンでしょうか。続く「Mind」は横ノリのグルーヴが強烈なファンク曲です。独特のギターが中々気持ち良いですね。単調ですが中毒性のある演奏でトリップできます。「Paper」はオルタナっぽいギターのフレーズを聞けたかと思えば、デヴィッド・バーンの独特で癖の強いボーカルで上書きしていきます。また、楽曲構成が独特で先が読めません。「Cities」はリズミカルでノリノリな楽曲です。クリス・フランツのビート感の強いドラムに、ティナ・ウェイマスのベースが気持ち良い。単調ですが、どんどんテンションが高まってスリルと中毒性があります。そして「Life During Wartime」はブラスのような華やかな音色が楽曲を陽気に仕立て、パカポコ鳴らすコンガがノリの良さとエスニックな感覚を掻き立てます。「Memories Can’t Wait」は重低音が効いた暗めのトーンに加えて、エキゾチックなフレーズによって怪しさ満点。スリルがありますが、グルーヴの気持ち良さも併せ持っています。

アルバムの後半は「Air」で幕開け。チープなシンセに幽かで怪しげなコーラス、リズミカルなリズム隊にデヴィッドのヘロヘロボーカルが、噛み合っていないようでいて不思議と中毒性のある変テコな楽曲を展開します。続いて「Heaven」は珍しくひねくれていません。メロディアスな歌と憂いのある演奏でじっくり聴かせるメロウな楽曲です。一転して「Animals」はデヴィッドが狂ったような歌唱を繰り広げ、チキチキと鳴り続ける演奏は淡々としていますが、時折変拍子を用いて変化をつけます。「Electric Guitar」はひねくれ全開。メロディよりも、ビート感の強いドラムやシンセベースが際立っていて、気だるげなテンポながらも暗い旋律が程よく緊張を保ちます。最後の「Drugs」はメロディ不在で、実験的な電子音を鳴らしています。断片的なサウンドは幻覚を見ているかのような、不思議な感覚です。

ニューウェイヴ的なひねくれ感覚の中に、時折ポップセンスが光ります。アルバム全体としてもバラエティに富んできた印象です。

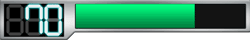

1980年 4thアルバム

ロック界の名プロデューサー、ブライアン・イーノによってプロデュースされた、トーキング・ヘッズの傑作として名高い作品です。1980年代の名盤ランキング等では常にトップクラスの評価を受ける本作。アフリカンビートを前面に押し出した本作がロックシーンに与えた影響は非常に大きく、1980年代ポップソングの大半がアフリカ音楽のリズムを部分的なり取り入れているし、2000~2010年代のロックシーンを走るヴァンパイア・ウィークエンドにもトーキング・ヘッズの影響を感じます。なお、キング・クリムゾンのエイドリアン・ブリューもサポートメンバーとして参加しています。

本作はアフリカンビートが強烈な1枚に仕上がっていて、1曲目の「Born Under Punches (The Heat Goes On)」から衝撃的です。アフロポップに影響を受けたパーカッションに、ファンキーなベースとギターが、抜群のグルーヴを生み出しています。小気味良いようでいて、神経質なまでに同じフレーズを反復するため、異様な緊張感があります。コーラスに彩られた歌メロも印象的。2曲目の「Crosseyed And Painless」も同様で、ひたすら同じリズムを反復するため強く印象に残ります。ティナ・ウェイマスの骨太なベースがカッコ良いですね。アフリカンな雰囲気のパーカッションや、笛のような音が、楽しげでノリノリです。そして「The Great Curve」で緊張感はピークに達します。本作のハイライトはこの楽曲でしょう。6分半に及ぶこの楽曲は、パカポコ鳴るパーカッションの上でチャカチャカと小気味良いギター、華やかなブラスセクションやコーラスに飾られた歌など、とにかく情報量過多です。でも強烈なインパクトで強い中毒性があるんですよね。

アルバム後半は「Once In A Lifetime」で幕開け。強いグルーヴと、幻覚のようなキラキラとした音が不思議な感覚を生み出します。デヴィッド・バーンの歌うサビメロが結構キャッチーな印象。「Houses In Motion」はファンク色の強い楽曲で、途中までテンション低めですが、サビメロ(と呼んでいいのか微妙ですが…)のテンションの高さとギャップがありますね。続く「Seen And Not Seen」はハンドクラップを交えたパーカッションと、グルーヴの強いベースによって、気だるくも非常にダンサブルなノリを生み出しています。歌はテンション低くて、リズムに重きを置いた楽曲ですね。そして「Listening Wind」は幻覚的なギターに電子音、レゲエやダブを取り入れたリズムによって、トリップ感の強い楽曲に仕上げています。最後は雰囲気を変える「The Overload」。重低音中心で残響の強いサウンドが、重厚で暗鬱なムードを醸し出します。アフロビートで軽快な本作において唯一、ダークで重たい1曲です。

レコードでいうA面の3曲は凄まじいです。正直デヴィッド・バーンのボーカルが苦手で、長らく苦手意識を持ち続けている作品ですが作品のインパクトや中毒性はとても強烈で、苦手意識を持ちながら時々聴いてしまうほど。このボーカルがすんなり入る人には、強烈な中毒性を持つとても魅力的な作品になることでしょう。

類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。