🇬🇧 King Crimson (キング・クリムゾン)

レビュー作品数: 10

目次

スタジオ盤

第1期キング・クリムゾン

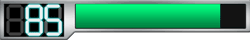

1969年 1stアルバム

イングランドのプログレッシヴロックバンド、キング・クリムゾン。ロバート・フリップ(Gt)、グレッグ・レイク(Vo/B)、イアン・マクドナルド(Key/W.w)、マイケル・ジャイルズ(Dr)、ピート・シンフィールド(Lyrics)のメンバーで1968年に結成しました。バンド名はデビューアルバムとなる本作『クリムゾン・キングの宮殿』から取ったそうです。

プログレの名盤として名高い本作は、バリー・ゴッドバーの描いたぶっ飛んだジャケットアートや、オープニング曲「21st Century Schizoid Man」の強烈なインパクト等もあり、「ビートルズの『アビイ・ロード』を1位から蹴落とした」という逸話が知れ渡っています。しかし実のところ『アビイ・ロード』蹴落として1位を獲得したのは『レッド・ツェッペリン II』で、本作は最高5位止まりだったみたいですね。ただ、プログレという1大ジャンルの火付け役となり、後発のバンドに多大な影響を与えたのは間違いありません。

アルバムは静と動を交互に配置した構成で、流れにメリハリを生んでいます。

オープニング曲は「21st Century Schizoid Man」。ジャズとロックを融合した楽曲で、初めて聴いたときになんだこれは!と衝撃を受けたのを覚えています。まさにジャケットカバーのような感じですね。笑 邦題の「21世紀の精神異常者」(現在は「21世紀のスキツォイド・マン」)というタイトルも衝撃的。マクドナルドの暴れ回るサックスや、ジャイルズの手数の多いドラムが特に印象に残りますが、緊張を高めるギターや縦横無尽に動くベースなど聴きどころ満載です。とてもスリリング。続く「I Talk To The Wind」では一転、マクドナルドのフルートが鳴り響く静かで優しい楽曲に。狂気じみた前曲が嘘のように、夢心地のような優しく美しいサウンド。そしてレイクの甘く囁くような歌声も心地良いです。そして「Epitaph」は悲壮感漂う楽曲。メロトロンと呼ばれるオーケストラをサンプリングした楽器が使われていて、プログレといえばメロトロンという様式美を作り上げた楽曲のうちの1つです。また「Confusion will be my epitaph. (混乱こそ我が墓記銘)」は界隈では有名なフレーズですね。哀愁漂うメロディアスな歌、それを盛り上げるメロトロンが壮絶な絶望感を演出しています。鳥肌が立つほどドラマチックな名曲です。

レコードでいうB面、アルバム後半は「Moonchild」で始まりますが、音のない静寂を音で表現した楽曲です。前半は静かな歌メロ、後半は微細な音がメロディなど無視してポツリポツリと鳴っています。実験的な楽曲で正直冗長な感じは否めませんが、そのままラスト曲「The Court Of The Crimson King」のメロディアスなイントロが始まるので高揚感を煽ります。このラスト曲がまたもメロトロンをフィーチャーした名曲で、全体を覆う強烈な哀愁に、メロトロンのメロディアスな音色が彩りを与えます。またサビの重厚なコーラスも、楽曲をドラマチックに引き立てています。

プログレッシヴロック黄金時代の幕開けを飾る作品で、プログレ黎明期に明確にその可能性を指し示した元祖とも言うべき作品です。また、メロトロンという楽器が本作に素晴らしい彩りを与えたのは間違いありませんが、手数の多いドラムも本作を魅力的に演出しています。

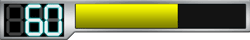

1970年 2ndアルバム

イアン・マクドナルド、マイケル・ジャイルズがツアー疲れのため脱退、グレッグ・レイクがエマーソン、レイク&パーマー結成のため脱退(但しゲストボーカルとしては参加)。僅か1年で解散ギリギリの状況に追い込まれたキング・クリムゾンですが、残されたロバート・フリップ(Gt)とピート・シンフィールド(Lyrics)が、各所からゲストを集めてなんとか制作した作品だったようです。ちなみに『ポセイドンのめざめ』は誤訳で、原題を正しく訳すと『ポセイドンの跡を追って』が適切なんだとか。

ゲスト参加メンバーとしては脱退組のマイケル・ジャイルズ(Dr)とグレッグ・レイク(Vo)、本作限りのピーター・ジャイルズ(B)とキース・ティペット(Key)、次作正式メンバーに加わるメル・コリンズ(Sax)とゴードン・ハスケル(Vo)。

1分に満たない小曲「Peace – A Beginning」で静かに幕開け。そして始まる「Pictures Of A City」はサックスがカッコ良い佳曲。楽曲の展開や加工されたボーカルは「21st Century Schizoid Man」にそっくりですが、狂気性は少ないジャズロック曲です。件の名曲と比較するとどうしても劣って見えますが、比較さえしなければこれはこれで意外と楽しめます。「Cadence And Cascade」はアコギ主体の穏やかなサウンドに、ハスケルの囁くようなボーカルが乗ります。温もりを感じさせてくれる優しい楽曲です。そして表題曲「In The Wake Of Poseidon」。メロトロンによって悲壮感が漂います。哀愁漂う歌も切ない。これも佳曲だとは思いますが、「Epitaph」の焼き直し感が強く、素直に評価できません…。

アルバム後半は1分強のインストゥルメンタル「Peace – A Theme」で開幕。アコギが心地良いです。続く「Cat Food」はティペットによるジャズ寄りのピアノが狂気性を孕んでいて、ハッとさせてくれる1曲。レイクの歌はシャウト気味で、メロウな演奏と比べてかなり激しいです。そして11分半に渡る大作「The Devil’s Triangle」。ホルストの『惑星』の「火星」に影響を受けたインストゥルメンタルで難解な楽曲ですが、1stアルバムとの違いや個性を感じさせてくれます。フリップの弾くメロトロンが作る強い緊迫感、そして不気味で恐ろしい雰囲気。不協和音が更に緊張を高めるので、非常にスリリングです。終盤はハチャメチャでカオスな演奏が繰り広げられます。そして最後に「Peace – An End」。レイクの囁くような歌が、前曲のカオスなど嘘のように優しい癒やしを提供してくれます。

マクドナルド/ジャイルズの影響の強かった1stアルバム『クリムゾン・キングの宮殿』へのフリップの挑戦…そんな印象を受ける本作は『クリムゾン・キングの宮殿』の焼き直し感がかなり強いです。本作だけであればそこそこ聴き応えはあるのですが…。特に前半の構成・配置された楽曲は似たり寄ったりで、意識せず聞いていると1stアルバムを流しているような感覚に陥ります。それでいながらどの楽曲も1stのそれには届かないという。そういう意味では、1stと異なる流れを作り出している「Cat Food」、「The Devil’s Triangle」あたりの存在が特筆すべき点でしょうか。

1970年 3rdアルバム

ロバート・フリップ(Gt/Key)、ピート・シンフィールド(Lyrics)に加え、前作でゲスト参加のゴードン・ハスケル(Vo/B)とメル・コリンズ(Sax)、そしてアンディ・マカロック(Dr)のラインナップで制作された3作目。大作「Lizard」では一部パートにイエスのジョン・アンダーソンもゲスト参加していたり、ホーンやトロンボーン等もゲストに招いています。

前作が1stの延長線上にある作品でしたが(というより焼き直しとも言える内容)、本作では転換を図り、ジャズ色の強い作品になりました。

前半は小曲が並びます。オープニング曲の「Cirkus」は美しさとヘヴィさを兼ね備えた混沌とした楽曲です。美しい音色に浸っていると、ヘヴィでダーティな音色が蹂躙してきます。「Indoor Games」はトラッドやジャズ要素を融合したような楽曲で、難解な演奏とは裏腹に歌メロはひねたポップさがあります。最後の笑いはエフェクトがかかって少し気持ち悪い…。そして、前半の楽曲群で面白いのが「Happy Family」。ヘヴィなベースの上で軽やかに舞うジャズピアノとフルートが特徴的。楽曲とボーカルの相性のせいなのか全体に妙な気持ち悪さがあるものの、ただメロディはひねたポップセンスがあり、なんとなく印象に残ります。そして「Lady Of The Dancing Water」は穏やかな癒し曲。フルートが優美です。

そして表題曲「Lizard」は、レコードでいうB面を丸々占める23分に渡る大作。4部から成る組曲です。最初にジョン・アンダーソンが歌うパートは彼の声質に似つかわしく牧歌的で、また演奏も美しいです。しかし徐々にメロトロンに支配されていく演出はやはりキング・クリムゾン。第2パートではオーボエが優雅にメロディを奏で、徐々にトランペットやジャズピアノが即興的な演奏を繰り広げていきます。第3パートではハスケルの歌パートも挟みますが、大半はインストゥルメンタル。ヘヴィな演奏は難解ですがとてもスリリングで、なかなか面白いです。フリップのギターソロを聴かせた後に始まる第4パートはラスト1分だけで、演奏が入り乱れるカオスをメロトロンが呑み込むような感じで終わります。

ゴードン・ハスケルのボーカルが苦手でほとんど聴いていない作品でしたが、レビューにあたり改めて聴き直してみると、ジャズパートに意外と面白さを感じたりします。でもやはり苦手意識は消えません…。

第2期キング・クリムゾン (『アイランズ』期)

1971年 4thアルバム

ロバート・フリップ(Gt)、ピート・シンフィールド(Lyrics)、メル・コリンズ(Sax)のラインナップにボズ・バレル(Vo/B)とイアン・ウォーレス(Dr)を加えて制作されました。バレルはど素人でしたが、キング・クリムゾン脱退後にバッド・カンパニーでベーシストを務められるほどの実力を身につけました。ベースはフリップの訓練の賜物ですが、1作で脱退するくらいにはフリップの強権的な態度に不満があったのでしょう。

「Formentera Lady」は10分強の楽曲です。序盤はピアノやフルートコントラバスの静かな音色をバックに、バレルが囁くような歌を聴かせます。中盤になると楽器が増えて少しだけ賑やかになり、牧歌的でポップな印象。終盤は即興的なサックスが主導し、またソプラノ歌手ポーリナ・ルーカスの歌も楽器のよう。1曲の中で様々な顔を見せますが、正直地味さは否めません。BGMにするには聴き心地は良いですけどね。前曲から繋がっている「Sailor’s Tale」は、ハイハットとスネアの小気味良い音にサックスが気持ち良く響くインストゥルメンタルです。最初だけは比較的大人しいですが、不協和音を奏でる演奏がスリリング。中盤はフリップが荒々しいギターを披露。その後はメロトロンと手数の多いドラムを中心に、非常に緊迫した演奏で楽しませてくれます。続く「The Letters」は美しいアルペジオに乗る歌詞は、浮気相手の女から妻への「あなたの夫の子を宿している」というような手紙。それを受け取った妻の怒りを表すかのように、突如暴力的なサウンドへ変貌し、怒りに満ちた歌唱も強烈。コリンズのヘヴィなサックスが聴きどころでしょう。

アルバム後半は「Ladies Of The Road」で開幕。渋いサックスソロを聴かせたりブルージーな演奏で、その中に不協和音を交えたりしています。そんな中で歌メロはビートルズのようで、ひねたポップセンスを見せます。次作の「Easy Money」にも通じるものがあります。続いて美しい1曲「Prelude: Song Of The Gulls」。次曲への前置きのようなポジションですが、ストリングスとオーボエによる優雅な演奏はうっとりするような美しさです。そしてラスト曲「Islands」があまりに美しく、本作を価値ある1作に押し上げています。この麗しい表題曲は、バレルがメロディアスな歌をしっとりと聴かせてくれます。コルネットやオーボエも、ソロパートでこの素敵なメロディラインを奏でます。メロトロンが彩りコルネットが美しい音色を奏でる、終盤の演出も感動的ですね。キング・クリムゾンの中でも美しさはトップクラスでしょう。ただ、ラスト2分のスタジオの会話や即興を録音したようなパートは謎です。

ジャケットが美しい本作ですが、表題曲のあまりの美しさを表現しているかのようです。美しいのですが、やや地味な楽曲が多い印象です。どちらかというとBGM向きの作品かも。

そしてフリップとシンフィールドの関係が悪化し、バンドは崩壊。その空中分解間際を収めたライブ盤『アースバウンド』では、本作で見せた美しさとは無縁の、荒っぽく雑な演奏を見せます。

第3期キング・クリムゾン (『太陽と戦慄』期)

1973年 5thアルバム

『アイランズ』の発表後にバンドは空中分解しますが、その後メンバーをほぼ一新して発表されたのが本作です。マハヴィシュヌ・オーケストラに影響を受けた編成で、ロバート・フリップ(Gt)、ジョン・ウェットン(Vo/B)、デヴィッド・クロス(Vn)、ジェイミー・ミューア(Perc)、そして元イエスのビル・ブラッフォード(Dr)を加えたラインナップで制作されました。アヴァンギャルドな作風に仕上がっています。

オープニング曲は13分半に渡るインストゥルメンタル「Larks’ Tongues In Aspic, Part One」。非常に静かな音で、実験的な音楽を奏でています。これを聴こうと音量を上げてしまうと、不快な緊張感を煽るヴァイオリンを契機に始まる轟音に圧倒されることでしょう。あまりにノイジーで暴力的、それでいながらどこか冷徹で不気味な印象も受けます。パーカッションが即興的に叩いた後、ドラムを中心に急激に疾走したり、かと思えば一気にトーンを落として美しくも不穏なヴァイオリンソロを聴かせたり。オリエンタルな要素も取り入れた難解な楽曲ですが、スリリングな演奏を聴かせます。続く「Book Of Saturday」はウェットンの歌をフィーチャーした、静かで美しい楽曲です。優しいギターに乗せて囁くような歌は、前曲の緊張感をほぐしてくれます。そして名曲「Exiles」は本作で最も美しい楽曲です。あまりに美しく、そして哀愁が漂うクロスのヴァイオリンが、安らぎを与えるフリップのアコギと絡んで、そこにウェットンの渋く悲哀に満ちた歌声が切ないメロディを聴かせます。そして悲劇的なラストの演出はキング・クリムゾンお得意のパターンですね。

アルバムはレコードでいうB面、後半に突入。「Easy Money」は変だけど面白い楽曲です。CM曲に採用されているあたり、よほどのファンが広告会社にいたのでしょうか。笑 ヘヴィで実験的、そして難解なサウンドですが、歌や所々の演出には変なキャッチーさもあります。最後には不気味な笑い声が響きます。続く「The Talking Drum」は、曲中でミューアが用いた西アフリカの太鼓がタイトルの由来だそうです。ウェットンのベースがひたすら同じフレーズを反復し、ブラッフォードのドラムとセットで小さい音でスタート。ヴァイオリンやエレキギターが加わり、その間に徐々に音量は増して暴力的になっていきます。ゾワゾワするような不快感や恐怖感を煽り続けたあと、悲鳴のようなヴァイオリンが響き、そのまま本作のハイライトとなるラスト曲「Larks’ Tongues In Aspic, Part Two」に流れ込みます。この展開が鳥肌もの。ヘヴィメタル並みに重たいギターとシンバルが炸裂する強烈なドラム。同じフレーズを反復しながら、所々に不快な不協和音や暴力的なサウンドをぶちこんで、終始不穏で凄まじい緊迫感を放ちます。とてもスリリングでカッコ良い、素晴らしい名曲です。

全6曲。取っつきにくさはありますが、聴けば聴くほどそのスリリングな演奏の虜になります。ちなみにタイトルの「Larks’ Tongues In Aspic」とは直訳すると「アスピック(肉や魚の出汁をゼリーにした料理)の中のヒバリの舌」という意味ですが、楽曲で男女のセック○を表現しているのだそうです。

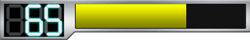

1974年 6thアルバム

前作のラインナップからジェイミー・ミューアが脱退。仏教修行のためだったそうです。そのためロバート・フリップ(Gt)、ジョン・ウェットン(Vo/B)、デヴィッド・クロス(Vn/Key)、ビル・ブラッフォード(Dr)の4人編成での制作となります。

即興的な演奏が中心となり、難解な作品の多いキング・クリムゾンの中でも特に難解な作品です。スタジオ録音も混在しているものの大半がライブ演奏で、一部手を加えたりしたのだそうです。ピンと緊張の糸が張りつめる中での予測不能の展開は非常にスリリング。個人的に本作では好きな楽曲とそうでない楽曲の差が激しいのですが、強烈なインパクトを放ついくつかの楽曲を目当てに時々手を伸ばします。

「The Great Deceiver」は強烈なイントロが印象的です。サックスがリードし、メタリックでノイジーなギターが重みを出し、裏でベースが暴れています。歌メロが始まると、予測不能なドラミングが際立ちます。妙にキャッチーさのある歌ですが、歌詞は単語の羅列で良くわかりません…。ノイジーながら複雑でスリリングな演奏を楽しむ1曲でしょう。続く「Lament」では一気にトーンを落とし、ウェットンの渋い歌声で始まります。クロスの美しいヴァイオリンと哀愁漂う歌が中心の歌メロが一旦終わると、穏やかな演奏は一転して不穏な雰囲気に。そして演奏はどんどんと激しさを増します。ブラッフォードのテクニカルなドラムがカッコ良い。「We’ll Let You Know」はインストゥルメンタル。探り探りの序盤から、爆音ベースとギターの掛け合いを中心に、徐々にファンキーな感じに。続いて「The Night Watch」、序盤はノイジーな音をじっくり聴くと美しい旋律が聞こえます。そして中終盤の演奏が美しく、メロディアスな歌にフリップのギターが哀愁を誘います。そして「Trio」は静かながら美しい楽曲で、クロスのヴァイオリンとフリップのメロトロンが美しく幽玄なメロディを奏でます。なお、ドラムを叩いていないのに作曲者にブラッフォードがクレジットされています。あまりの美しさにドラムを叩かない方が正解という判断をしたそうですが、その判断を尊重して作曲者に加えたみたいです。「The Mincer」は不穏な即興演奏ですが、少し退屈かも。

アルバム後半の開幕は、9分の表題曲「Starless And Bible Black」。ライブ録音の難解な即興演奏が続きます。後半はかなりスリリングな展開になるものの、前半は正直退屈な印象は否めません。そしてラストの「Fracture」は11分の大曲。これが素晴らしい1曲で、本作のハイライトです。音は静かながらも、その静寂は安らぎではなくて不穏で殺気に満ちています。ギターが尋常でない緊張感を放ち、トリッキーなドラムがスリルを生み、そこに爆音ベースが響きます。ヴァイオリンも不穏な雰囲気を演出。終盤は轟音ギターが静寂を破り、メタリックで暴力的な演奏が非常にカッコ良いです。この、静寂の中で緊張感を高めて高めて一気に開放するスタイルはキング・クリムゾンの特技ですね。焦燥感を煽るラストは凄まじいスリルで、鳥肌ものです。

とても難解ですが、スリリングな演奏は一聴の価値ありです。『レッド』や『太陽と戦慄』を気に入った人は是非手に取るべき作品です。

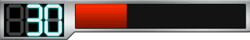

1974年 7thアルバム

スタジオ盤では、個人的にはキング・クリムゾンの最高傑作だと信じてやまない作品です(ライブも含めると『USA』と悩むところですが)。ヘヴィメタルに匹敵するメタリックで暴力的なサウンド。プログレフリークだけでなくメタラーにもオススメできる、キング・クリムゾンの入門盤にも向いている作品です。

ツアーによる疲弊からデヴィッド・クロスが脱退し、ロバート・フリップ(Gt)、ジョン・ウェットン(Vo/B)、ビル・ブラッフォード(Dr)の3人構成での作品となります。イアン・マクドナルドの主導した1st『クリムゾン・キングの宮殿』に対するフリップからの挑戦状ともとれる作品で、全5曲構成で静と動の対比など同じ構成です。

3人並んだモノクロ写真が印象的なクールなジャケットですが、実は合成写真。並んで写真を撮ることすら叶わなかった険悪なメンバー仲を表しているエピソードでしょう。裏ジャケには針を振り切ってレッドゾーンを指しているタコメーターが描かれていますが、表題曲の危機感伴う疾走感や、全編を通じての張りつめた緊張感などを表しているのではないでしょうか。ジャケットも楽曲も本当にカッコいい1枚です。

表題曲「Red」はメタリックなインストゥルメンタルです。最初の一音から大音量で、いきなりメーターをレッドゾーンまで振り切っている感じがします。警告音のように緊張を高めたり、かと思えばノイジーで暴力的な音を出すフリップのギター。シンバルを多用した、次の一手が予測不能なブラッフォードのドラム、そしてウェットンのゴリゴリえぐるような爆音ベース。3人による演奏はスリリングで、とてもカッコ良いです。続く「Fallen Angel」は哀愁漂う演歌調の楽曲です。木管楽器が郷愁を誘いますが、メタリックなバンドサウンドが重苦しい雰囲気で上塗りするかのよう。そしてなんといってもウェットンの哀歌が聴きどころですが、彼はヘヴィなベースが魅力的なだけでなく、この渋い歌声も大きな武器ですね。「One More Red Nightmare」は重苦しく怪しさもあるメタリックなリフが惹き付けます。とてもカッコいい。不穏な空気とノリの良さが同居した楽曲で、歌が始まるとハンドクラップが印象的ですが、ハンドクラップがあるのに楽しげなではなく不気味な雰囲気を演出しているというのが変な感じですね。また、ゲスト参加のイアン・マクドナルドによるサックスも本楽曲の魅力を引き出しています。

アルバム後半、8分に渡る「Providence」は、デヴィッド・クロスが在籍していたときのライブ演奏だそうです。即興演奏で、静かな前半パートは不穏な静寂が支配します。静かなのに非常にピリピリしているという…。後半に向けて徐々に激しさを増していきます。そしてキング・クリムゾン最強の1曲「Starless」に繋がります。哀愁漂う序盤は演歌調の歌が中心。序盤も魅力的なのですが、この楽曲の真骨頂は歌が終わってからでしょう。歌が終わると静かになりますが、警告音のようなギターが異様な緊張感を作り出し、ベースが控えめに唸り声をあげる。即興的なパーカッションは徐々に激しさを増し、各楽器も激しくなってきます。そして9分過ぎたあたりで極限まで高めた緊張を一気に暴発させます。凄まじい疾走感で暴れ回り、ゲストのメル・コリンズによるサックスも疾走感を煽ります。この疾走パートが非常にスリリングでとても魅力的なのです。そして壮絶な終焉。そしてこのアルバムの終わりとともに、キング・クリムゾンというバンドも終わりを告げるのでした。

緊張感溢れる非常に素晴らしい名盤です。これで完全に『クリムゾン・キングの宮殿』を超えたと思っています。

そして本作をもってキング・クリムゾンは解散しますが、「Starless」の壮絶な終焉が示すように、自らの手でバンドの幕引きを選びました。終わりまでカッコいいという…。

再結成~第4期キング・クリムゾン (『ディシプリン』期)

1981年 8thアルバム

ロバート・フリップ(Gt)、エイドリアン・ブリュー(Vo/Gt)、トニー・レヴィン(B)、ビル・ブラッフォード(Dr)の4人による、新生キング・クリムゾンの1作目が本作となります。元々は「ディシプリン」というバンド名で活動を始めましたが、商業的な理由でキング・クリムゾンに改名し、キング・クリムゾンは7年ぶりに復活を果たすのでした。

不協和音による悲壮感や、アグレッシヴで暴力的だったりと、感情に満ちた楽曲等が多かったこれまでの作品と比べ、ポリリズムだったり複雑なリズムをストイックに刻むものの、なかなか感情を殺しているような印象が強い本作。これまでの作品も1作毎の変化は大きかったですが、7年のブランクに加えてニューウェイヴムーブメントの影響もあったから前作からの変化は特に大きいように感じます。アフリカンビートはトーキング・ヘッズにゲスト参加したエイドリアン・ブリューの影響でしょうか。ファンキーでパーカッシヴなつくりになった印象です。

オープニング曲「Elephant Talk」はファンキーでグルーヴ感に溢れる1曲です。レヴィンの弾くファンキーなベース音は、チャップマン・スティックと呼ばれる楽器だそうです。またブリューのギターは象の鳴き声のようですね。そして演奏を無視してメロディに乗らない歌が、不思議な感覚を生んでいます。ニューウェイヴの感覚というかビート感が溢れていて、キャッチーさもある。破滅的なキング・クリムゾンのイメージにはそぐわない感じもしますが、アルバム全体がこのような作風に仕上がっています。そして「Frame By Frame」は本作のハイライトだと思います。人間離れした速弾きギターが目の回るような感覚を引き起こします。延々と、無機質に細かいフレーズを刻み続ける技術と集中力は凄まじいですね。さらに歌メロが始まるあたりではブリューが14/8拍子を、フリップが13/8拍子を弾くという意図的に微妙なズレを起こしているのだそう。ともすれば破綻しそうな非常に高難度な楽曲ですが、正確無比に演奏をこなすレベルの高さが窺えます。じっくり向き合うと気が狂いそうです。続いて「Matte Kudasai」ではまったりとした演奏に、少し哀愁漂うメロディアスな歌を聴けます。サビでは「待ってーくーださーい」という日本語が。笑 本作中最もヘヴィな「Indiscipline」は、ブラッフォードの複雑でスリリングなドラムが聴けます。『太陽と戦慄』期のような暴力的な即興演奏に、ブリューの歌というか語りを無理矢理入れたような感じ。

後半のオープニング曲「Thela Hun Ginjeet」は、ファンキーなビート感がとても心地よい軽快な楽曲です。ブリューの付けた仮タイトル「Heat In The Jungle」をフリップが気に入らず、アナグラムでこのタイトルになったのだとか。「テラウジンジー テラウジンジー」と造語が妙に耳に残るキャッチーな歌メロと、グルーヴ感抜群のビートで楽しませてくれます。「The Sheltering Sky」は8分超のインストゥルメンタル。パーカッションとシンセがアフリカっぽいような幽玄な雰囲気を作ります。ですが少し冗長な印象。ラストの「Discipline」は、細かいフレーズの反復とファンキーなビート感が溢れるインスト曲です。複雑で神経質なリズムを刻むため、グルーヴィな気持ち良さと気が狂いそうな気持ち悪さが同居した不思議な感覚があります。

キャッチーなサウンドの裏に非常に難易度の高い演奏をしれっとこなすテクニックに圧倒されます。メタリックなキング・クリムゾンは息を潜めましたが、これはこれで中々面白い作品です。