🇬🇧 Pink Floyd (ピンク・フロイド)

目次

スタジオ盤②

ロジャー・ウォーターズ時代

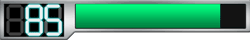

1975年 9thアルバム

前作『狂気』が空前の大ヒットとなり、プレッシャーを抱えながら2年の歳月をかけて作られたのが本作『炎~あなたがここにいてほしい』です。相当に難産だったようで、楽器を一切使わず日用品だけで音を奏でるというアルバムを作ろうと試みたものの、全て没にして、最終的に本作が出来上がりました。前作のようなSEを駆使した仕掛けを期待すると、思ったほどの盛り上がりがなく肩透かしを食らうかもしれません。しかしシンプルな楽曲群は何度も繰り返し聴いていると、そのあまりに美しいメロディに気づかされます。歌詞についても内省的で心に響く内容となっていて、個人的にはピンク・フロイドで1、2を争う大名盤だと思います。

前作『狂気』において大いに貢献したロジャー・ウォーターズの発言力が増し、本作ではウォーターズが全曲の制作に関わっています。メッセージ性を主眼に置いており、邦題についても『あなたがここにいてほしい』というタイトルをピンク・フロイド側から指定してきたという話が残っています。…それなのに『炎』と名付けた人は一体誰でしょうか。

そして本作もヒプノシスによるジャケットアート。スーツを着た男が握手をしていますが、片方の男が炎に包まれているというシュールな構図。これはCGや合成写真ではなく、本当に燃やして撮影されたようです。

アルバムは「Shine On You Crazy Diamond」という大作を2分割してアルバムの前後にばらし、その間に3曲をサンドイッチした全5曲のアルバム構成となっています。大曲を分割したことでダレることなく、5曲全ての名曲にスポットライトが当たるよう仕上がっていると思います。

「Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V)」はドラッグ中毒でバンドを去った旧メンバー、シド・バレットへ捧げた大曲の前半パートです。これで13分半。全編を通して奏でられるデヴィッド・ギルモアのギターが非常に素晴らしく、彼のベストプレイに挙げられるくらいの出来です。キーボードによる静かな演奏をバックに、心がきゅっとなるような美しく切なく奏でられる泣きのギター。しかしそれすら「長いイントロ」と捉えられてしまうくらい、ウォーターズの歌の存在感も大きく、演奏と歌唱で表現される哀愁がたまらなく良いです。また、ラストのサックスの音色もとてもムーディです。続く「Welcome To The Machine」は7分半の楽曲。アコースティックギターの音色は美しく哀愁漂うのですが、悲壮感漂うリック・ライトのキーボードが緊張感を持たせていて、全体的にシリアスな空気感を醸し出しています。SFチックなこの楽曲は、ラストに「ガチャン、ウィーーーン」とマシンに乗ってどこかに旅立っていきます。

続いて3曲目「Have A Cigar」はバンド自身のことを歌った楽曲です。ゲストボーカルにロイ・ハーパーを起用したこの楽曲は、商業的に成功するピンク・フロイドに儲け話を持ち掛ける男の話が歌われています。バンドを褒め称えながらも「ところでどっちがピンクさん?」と歌う歌詞は、バンドのことを知る気など毛頭なく、ただし儲け話には食いつこうとする業界への皮肉でしょうか。そして続く「Wish You Were Here」はピンク・フロイドの代表曲で、ピンク・フロイドのキャリア屈指の名曲です。アコースティックでシンプルな演奏ですが、メロディがあまりに美しいバラードです。そしてこの楽曲もシド・バレットを想う詞を乗せて切なく歌います。ウォーターズの感情のこもった切なげな歌が心に染み入り、泣ける1曲です。風の音がSEで入った後、続くラスト曲は「Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)」。大曲の後半パートで、こちらは12分半。途中から泣きのギターが主導しますが、全体的にキーボードが主導しています。途中に歌メロが入るものの、歌が終わった後は、しっとりとしつつ浮遊感のある演奏に聴き浸ることができます。

シド・バレットを想った楽曲が並んだ本作のレコーディング中、何の前触れもなくバレットがスタジオに現れたというエピソードもあります。禿げて太ったその変わり果てた姿に最初メンバーも気づかなかったそうですが、後で気づいたメンバーが涙を流したのだとか。

セールス的には前作『狂気』に劣るものの、本作も大ヒットとなり『狂気』、『ザ・ウォール』に次ぐ売上枚数になったそうです。そして本作の歌詞で大きく貢献したウォーターズは、バンドを支配し私物化していきます。

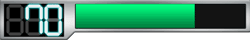

1977年 10thアルバム

発電所の上空に浮かぶ豚が印象的なジャケットは、お馴染みヒプノシスの作。英国ロンドンのバタシー発電所に、実際に巨大な豚のバルーンを飛ばして撮影したそうです。

本作を製作する頃には、ピンク・フロイドはロジャー・ウォーターズのワンマンバンドと化していました。前作『炎~あなたがここにいてほしい』で内省的な歌詞を見せたウォーターズが、本作ではそのエネルギーを外に向けて社会批判を行っています。ピンク・フロイドの中でもロック色の強い作品で、暗くそして非常に攻撃的です。ウォーターズのボーカルが説教臭く怒鳴っているように聞こえます。

人間を犬、豚、羊にたとえて、それぞれをテーマにした大作3曲を、アコースティックな小曲「Pigs On The Wing」で挟むという全5曲構成です。いずれの楽曲もウォーターズの作です。なおエリートが犬、資本家が豚、平凡な労働者が羊と例えられたと言われていますが、この例えが当てはまっていないと解釈する人もいるようです。実際のところはどうなのでしょうか。

まずはアコースティックで優しく語る「Pigs On The Wing Part 1」で幕を開けますが、これが2分にも満たない小曲なのに、シンプルながらとても美しいメロディを聴かせてくれます。短いながらとても印象に残る名曲です。そして間髪入れずにすぐさま「Dogs」が始まります。これが17分もあるんですが、全く飽きさせません。全体的にかなりハードロックしている楽曲で、イントロからダークさを纏ったアコースティックギターの音色からゾクゾクするのですが、その後唸るデヴィッド・ギルモアのエレキギターとドタバタ叩くニック・メイスンのドラムによってスリル倍増。犬の遠吠えや鳴き声が所々に挿入され、スペイシーでダークなリック・ライトのシンセサイザーの音色。エレキやアコギが交代しながらスリリングな雰囲気を演出します。サウンド面でも非常に聴きごたえがありますが、ウォーターズの敵意を剥き出しにした歌唱がやはり強烈です。ラストの「Who was… (~~したのは誰だ)」の歌詞の羅列が強く印象に残ります。その中の一節「ファンに唾を吐かないよう教わったのは誰だ」、これが結果として次作の布石のようになってしまいます。本作のツアーで態度の悪い観客に対し、ウォーターズは唾を吐きかけてしまい、自身の行為に後悔しながら「自分たちと観客の間に見えない壁がある」として、次作『ザ・ウォール』の制作に繋がりました。

「Pigs (Three Different Ones)」は11分半。前曲に比べると少しコミカルさが加わったような、あざけ笑うような感じがします。楽曲はゆったりとしたテンポで奏でられます。重厚でシンプルなギターリフで、単調なリフレインから徐々に様々な音色が鳴り出しますが、賑やかながらも雰囲気は重厚です。中盤ではトーキングモジュレーターを用いてブタの鳴き声が再現されていてユニーク。また、アウトロで暴れ回るギルモアのギターも素晴らしいです。

そして「Sheep」も10分強の大作です。キーボードが描く穏やかな光景からベースリフが刻まれて徐々に迫りくる感じ、そして突如始まる攻撃的なボーカルを皮切りに激しいロックが始まります。スペイシーなリック・ライトのキーボードに乗って暴れまわるギター。発狂するボーカル。本作で最も激しい1曲です。全体的にダークですが、エンディングのギターは激しいながらも結構明るく、気持ちいいサウンドを奏でます。

そして最後に1分半程度のエピローグ「Pigs On The Wing Part 2」で締めます。前の3曲で毒を吐いて暴れ回った後に訪れる本楽曲では、アコギの美しいサウンドが最上の癒しです。

ピンク・フロイド史上最もロック色の強い1曲ですが、個人的にはこれが最高傑作です。

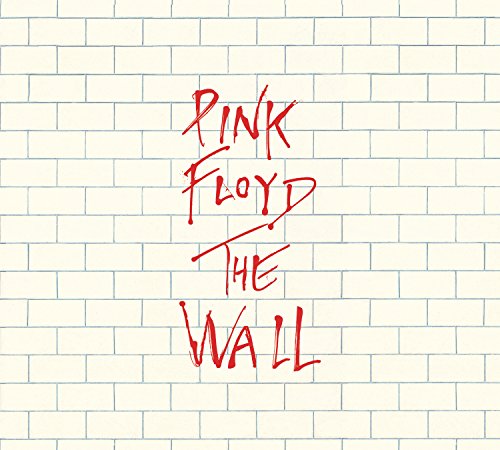

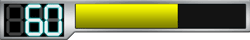

1979年 11thアルバム

全世界で3000万枚以上売り上げ、2枚組アルバムとしては世界一売れた作品となります。全英がパンクやニューウェイヴの波に飲まれ、ピンク・フロイドは「オールドウェイヴ」のレッテルを貼られる中、ベテランの風格を見せつける世界的なヒットを記録しました。

本作は疎外感、そしてタイトルにもある「壁」をテーマとして、主人公ピンクの人生をストーリー形式で追ったコンセプトアルバムです。アルバムが一つの物語であり、そして所々に入るSEの演出など、まるで映画のような作品です。実際、アルバムがバカ売れした後に映画化もされました。なおジェネシスのロックオペラ『眩惑のブロードウェイ』にも影響を受けているそうですが、件の作品が難解であるのに対し(個人的には大好きですが)、本作はエンターテイメント性が強く、万人にも聴きやすいものとなっています。

この頃はロジャー・ウォーターズがバンドの全権を握り、ほとんどの楽曲を一人で作り上げたほか、自身の半生がストーリーに反映されております。ウォーターズのエゴは自分語りの作品作りに留まらず、製作途中にリック・ライトを解雇してしまいます。そして雇われミュージシャン扱いで、ライトはツアーに同行することになります。なお大規模な仕掛けを施したライブツアーは赤字となり、メンバーから外されたライトだけが負債を追わずに済んだというのは皮肉。

プロデューサーにボブ・エズリンを招き、サポートミュージシャンも数多く招いています。

レコードでいうA面(1枚目前半)は主人公ピンクの誕生から思春期が描かれます。オープニング曲「In The Flesh?」ではヘヴィなギターリフを聴かせた後、攻撃的な歌唱で歌います。ラストの爆撃機の効果音と赤ん坊の泣き声は、第二次大戦で戦死した父と、父を知らず育ったウォーターズ自身を示しているようです。「The Thin Ice」はヘヴィなアウトロが印象的。そして続く「Another Brick In The Wall (Part 1)」は本作のメインテーマで、パート3まであります。パート1では父への想いを歌っています。「The Happiest Days Of Our Lives」はヘリコプターのSEと説教じみた声が響き、卑屈な歌を歌います。流れ込むように始まる「Another Brick In The Wall (Part 2)」は全米・全英1位を獲得したヒットシングルです。「僕たち勉強したくないよ 僕たち思想統制を求めていないよ」と過激な歌詞を、コーラスワークに子どもの声を使って、子どもたちの主張みたいに歌わせています。「Mother」は間奏でのギルモアのギターソロが美しい。母親に過保護に育てられたピンクを描きます。

レコードB面(1枚目後半)はピンクの空虚感が描かれます。「Goodbye Blue Sky」でアコギを中心に奏でられる哀愁漂うサウンドをバックに「Goodbye, blue sky.」と切ない…。重苦しい「Empty Spaces」、やけにドスの効いた歌唱の「Young Lust」では、汚れ切った女が欲しいと歌います。電話音のあと始まる「One Of My Turns」では結婚生活を営んでいるようですが、日ごとに愛は冷め、斧を持ち出して暴れる狂気じみたピンク。そんなピンクに愛想をつかして女は出ていったのか、「Don’t Leave Me Now」では暗く静かな演奏をバックに「置いていかないでくれ」と歌います。終盤はテレビをぶち壊して「Another Brick In The Wall (Part 3)」へ。ピンクは壁に閉じこもっていきます。「Goodbye Cruel World」で静かな語りで冷酷な世界にさよならを告げます。

レコードC面(2枚目前半)は、ロックスターとして成功する傍ら、高い壁を築いてしまったピンクが描かれます。「Hey You」が暗いながらも耳に残ります。間奏のギターソロも素晴らしい。高い壁を築いて、頭に蛆虫が湧いてきているという歌詞です。精神崩壊の兆しが見えます。「Is There Anybody Out There?」は「そこに誰かいるのか?」とだけ歌います。バックで小さく聞こえる演奏は「Echoes」でしょうか?ロックスターとしての活躍も壁の外の出来事と捉えているかのようです。アウトロのアコギがとても美しいです。「Nobody Home」は哀愁あるメロディがストリングスに彩られています。君に電話をかけても家には誰もいないと切なく歌います。戦時中の歌手ヴェラ・リンを歌った「Vera」、オーケストラとオペラで壮大な「Bring The Boys Back Home」を挟んで、本作のハイライトでピンクフロイド屈指の名曲「Comfortably Numb」へ。覚束ない意識の中で、麻痺した状態が心地よいと医師に告げるピンク。ショーを続けることを求められるピンクは、医師から注射を打たれます。楽曲については陰鬱ながらメロディアスで、そして何と言ってもギルモアの泣きのギターが最高なのです。

レコードD面(2枚目後半)は、ピンク自身が作り上げた壁を自分で壊す決断を下す過程が描かれます。「The Show Must Go On」では切ない声で「ショーを続けないといけないんだね」と歌います。「In The Flesh」はオープニング曲と同じテーマですが、歌詞が異なります。ピンクは気分がすぐれず、代理のバンドを送り込み、気に入らないファンを次々射殺する…という妄想。続く「Run Like Hell」はアップテンポで、ギルモアの軽快なギターリフが印象的な楽曲。U2のジ・エッジにも影響を与えていると思われます。「Waiting For The Worms」は強圧的な雰囲気の楽曲です。蛆虫を称賛する歌詞、人格がおかしくなってしまったのでしょうか。「Stop」を挟んで、「The Trial」では脳内で蛆虫閣下による裁判が行われ、最終的に「壁を取り壊せ」という判決が出ます。そして轟音と共に壁は崩れ落ちるのでした。「Outside The Wall」で物語を締めくくりますが、このアウトロがオープニング曲「In The Flesh?」のイントロに繋がっているのでした…。

非常に壮大なロックオペラでした。全26曲、81分。歌詞を読み解いても面白いですが、音だけを聴いていても映画のような雰囲気で聴きごたえがあります。

1983年 12thアルバム

ロジャー・ウォーターズ時代の最後の作品です。

サッチャー政権下でフォークランド紛争が勃発。武力行使に反対だったウォーターズは、第二次大戦で戦死した父をストーリーのモチーフに、戦争の悲惨さを伝えようとする本作を作り上げました。社会批判的な本作はウォーターズの独断で進められました。本作には『A Requiem For The Post War Dream By Roger Waters (ロジャー・ウォーターズによる戦後の夢へのレクイエム)』というサブタイトルが付けられており、そのタイトルが示すとおりウォーターズのソロ作としての色合いが強いです。デヴィッド・ギルモアとニック・メイスンもメンバーではあるものの、外部ミュージシャンを多用するなどのウォーターズの独裁的な体制によって、メンバー間の確執は深まっていきました。

プロデューサーに名を連ねるのはウォーターズと、ジェイムズ・ガズリー、マイケル・ケイメン。

「The Post War Dream」は囁くような歌声で始まります。徐々に盛り上がり、サビは派手です。続く「Your Possible Pasts」は『ザ・ウォール』に入っていそうな楽曲で、寂寥感を漂わせながらしっとりと歌い、サビでは怒りをぶつけるような激しさがあり、静と動の激しい1曲。ギルモアの泣きのギターが素晴らしいです。時計の音のようなSEをバックに、「One Of The Few」では切ない音色のアコギが響き渡ります。「When The Tigers Broke Free」はリマスター時に追加された楽曲。レクイエムのような荘厳なコーラスに支えられたウォーターズの歌は、第二次大戦で戦死していった兵士について歌います。続いて「The Hero’s Return」は躍動感のあるサウンドで、地味な楽曲の多い本作の中では比較的キャッチーな印象です。「The Gunner’s Dream」は風のSEが荒廃した雰囲気を作り、そこにピアノ主体に静かにしっとりと歌います。切ないメロディがとても美しい。中盤のサックスソロも哀愁が漂っています。終盤は寂寥感を纏いつつもかなり攻撃的な雰囲気で、ウォーターズらしい1曲です。語りかけるような「Paranoid Eyes」で前半は終了。

アルバム後半は1分強の「Get Your Filthy Hands Off My Desert」で幕開け。爆撃の効果音で始まったかと思えば、優雅なストリングスが鳴る温度差の激しい1曲です。続く「The Fletcher Memorial Home」は切なくも美しいメロディで、寂寥感がたまりません。そして間奏ではギルモアの切ないギターが泣かせにきます。ちなみにフレッチャーとはウォーターズの父親の名だそうです。途切れずに続く「Southampton Dock」はアコギを主体に、そして途中でピアノに代わって、シンプルで美しい音を聴かせます。「The Final Cut」もシンプルなサウンドから始まりますが、徐々に盛り上がっていきます。突如破裂音に驚かされますが…。オーケストラの壮大なサウンドに「Comfortably Numb」のような雰囲気を感じます。そして、唯一ギルモアがボーカルを取る「Not Now John」はノリが良くアグレッシブな1曲。暗く鬱々とした本作においてはメリハリを生み出している楽曲です。ギルモアが自由にギターを弾くこの楽曲で、ようやくピンク・フロイドらしさを感じました。それ以外の楽曲はピンク・フロイドというよりウォーターズのソロ色がかなり濃いので…。最後に「Two Suns In The Sunset」。前曲で鬱々しさを吹き飛ばしたのか、アコギ主体で毒気の抜けた、優しい雰囲気。中盤に攻撃的なウォーターズ節が戻ってきますけどね。終盤のサックスが夕陽を想起させます。

前作『ザ・ウォール』に比べると、エンターテイメント性に欠け、地味な楽曲が多いです。真剣に向き合わないとフックが少ないのですが、しかしよく聴くと所々にメロディの良さが表れています。

バンドを私物化して好き放題しつくしたウォーターズは1985年に脱退。ウォーターズは自身の脱退によってバンドを終わらせたつもりだったようですが、残ったギルモアとメイスンは解散を拒否し、ピンク・フロイドを継続する選択をしました。これがウォーターズの怒りに触れ、裁判沙汰に発展することに。なんとか和解にこぎ着けたようですが、ウォーターズとギルモアの確執は根深いようです。

デヴィッド・ギルモア時代

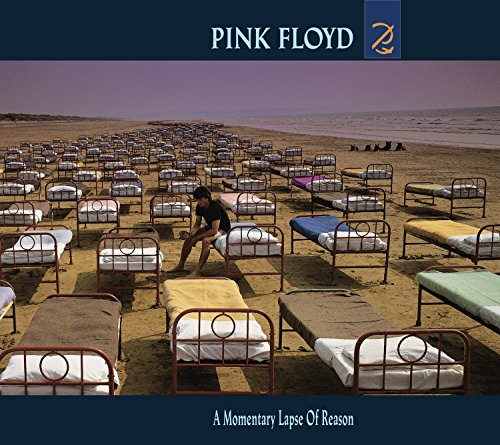

1987年 13thアルバム

バンドの中心人物ロジャー・ウォーターズが去った後の、デヴィッド・ギルモア主導の新生ピンク・フロイド第1弾。メンバーはギルモアとニック・メイスンの2人で、リック・ライトはサポート参加。その他にキング・クリムゾンのトニー・レヴィン(B)や、カーマイン・アピス(Dr)など外部ミュージシャンを数多く起用しています。作詞が出来なかったギルモアは、アンソニー・ムーアの協力を得て歌詞を完成させました。『ザ・ウォール』を手掛けたボブ・エズリンをプロデューサーに起用し、ギルモアとの共同プロデュース。

大量のベッドが一面に並んだジャケットアートはヒプノシスによるもので、CGやコラージュではなく実際にベッドを並べたのだとか。並べ終えた直後に雨が降り、並べ直すことになるというトラブルもあったのだそうです。

また、邦題は『鬱』ですが、2009年の再発時に『モメンタリー・ラプス・オブ・リーズン』と改められています。

オープニング曲は「Signs Of Life」。ややダークで、神秘的な雰囲気のインストゥルメンタルです。続く「Learning To Fly」は取っつきやすいサウンドとコーラスワークによってキャッチーな1曲。「The Dogs Of War」はシリアスな雰囲気のサウンドに、荒々しいギルモアのボーカルが響きます。ヘヴィな楽曲ですが、間奏のオルガンやサックス等が、大人びて洒落た雰囲気を作り上げています。「One Slip」はアップテンポな1曲で、軽快なドラムに産業ロック的な印象を受けます。ギルモアの渋いボーカルで抑えているものの、こんなにはっちゃけたバンドだったっけ?笑、みたいな。なおアルバムタイトルはこの楽曲の歌詞に出てきます。一転して「On The Turing Away」はギルモアのアカペラから始まります。ゆったりとしていますが、楽曲が進むにつれて楽器が増えて少しずつ彩られ、終盤はテンポを上げて切なくも爽やかな印象があります。

アルバム後半は「Yet Another Movie」で開幕。神秘的な雰囲気の楽曲です。ワールドミュージックに影響を受けたようなパーカッションは、同時代の他バンドも似たようなアプローチをしてるので時代性を感じます。前曲からそのまま続く「Round And Around」は1分強の短いアウトロのような楽曲です。2分足らずの「A New Machine (Part 1)」を挟んで、「Terminal Frost」はメロウなインストゥルメンタル。心地良い浮遊感に加えて、サックスが渋くてカッコ良い。初期のピンク・フロイドを踏襲しつつ、より魅力的に進化しています。1分足らずの「A New Machine (Part 2)」を挟んで、ラスト曲は9分近い「Sorrow」。イントロで聴ける、ヘヴィで歪んだギターソロはひたすら渋い。そしてメイスンの軽快なドラムに導かれて、渋くも癒される歌が展開されます。全体的にメロディアスですが、でも終盤の演奏は緊迫感が伝わってきます。名曲です。

ピンク・フロイドという重たい看板をウォーターズ抜きで作り上げましたが、ピンク・フロイドの音作りでポップに仕上げた本作はかなり取っつきやすいです。他の作品に比べると深みは少ないかもしれませんが、メロディアスで聴きやすい好盤です。

1994年 14thアルバム

リック・ライトが正式にメンバー復帰した、デヴィッド・ギルモア主導の新生ピンク・フロイド第2弾。前作同様にボブ・エズリンとデヴィッド・ギルモアの共同プロデュースで、また外部ミュージシャンを多用しています。なお、作詞を担当したポリー・サムスンは後にギルモアと結婚します。

初期のピンク・フロイドを彷彿とさせる、音響を重視したつくり。ロジャー・ウォーターズの猛毒が抜けると、こんなにも淀みのない清流のような美しい音楽ができるのだなと思います。心が洗われるような美しさです。

インストゥルメンタルの「Cluster One」で開幕。シンプルなピアノの音色がとても綺麗で、澄み切って透明感のあるサウンドです。メロウなギターも素晴らしいです。「What Do You Want From Me」は『狂気』の頃のようなサウンドが帰ってきました。そしてコーラスワークに彩られた、哀愁漂うメロディがとても美しいのです。後半の転調してからの切ない感じも素晴らしい。続く「Poles Apart」は7分に渡る楽曲で、透明感と温もりがあります。前半はアコギ主体で柔らかく、エコー処理によって浮遊感が漂います。中盤少しだけ不穏な緊張感がありますが、中盤を抜けるとまた爽やかで心地良い空間が戻ってきます。救われるような気分です。続いてインストゥルメンタルの「Marooned」。ほんのり切ないライトのピアノと、キュンキュンと泣きのギターを奏でるギルモア。切ない雰囲気ですが、柔らかく包み込むような優しさがあります。「A Great Day For Freedom」はベルリンの壁の崩壊にインスピレーションを得た楽曲。暗くて強烈な哀愁が漂いますが、ピンク・フロイドの暗さは、暗さの先に救いがある。美しいアウトロで余韻に浸り続けたいところですが、次の「Wearing The Inside Out」が始まり、サックスが渋い音色を奏でます。ジャジーで渋いこの楽曲ではライトもボーカルに加わります。バーで静かにお酒を飲むのに合いそうな楽曲ですね。続いて「Take It Back」はもろにU2な楽曲。U2のジ・エッジはギルモアに影響を受けていますが、今度はギルモアが逆輸入。熱量のある歌い方も少しボノに似てるかも。笑 透明感のある爽やかな1曲で、なんとなく広大な景色が目に浮かびます。「Coming Back To Life」はイントロで美しいギターソロを展開し、静かなサウンドをバックにギルモアが優しく歌い上げます。その後はメイスンのドラムを皮切りにポップなサウンドに変貌。でも終始優しい歌が癒してくれます。トーキングモジュレーターを使った「Keep Talking」を挟んで、メロウな「Lost For Words」。優しく温もりに溢れています。そして最後に控える名曲「High Hopes」。ギルモア主導期の最高傑作はこの楽曲でしょう。イントロの鐘の音とピアノが荘厳な雰囲気を醸し出しています。絶望感すら漂う中で、切ないボーカルがメロディアスな歌で泣かせにきます。また間奏でのギターソロの美しいこと。後半に向けて盛り上がっていきますが、絶望的な雰囲気だったはずが、いつの間にか心に救いを与えてくれるかのような印象に変わっています。そして聴き終えた後の余韻も素晴らしい。

ギルモア主導期(と言っても3作しかありませんが)の傑作で、バンドのキャリアの中でもかなり上位に位置する作品です。涙腺を刺激する、美しいサウンドとメロディアスな歌が沢山詰まっています。

全世界で1000万枚以上を売り上げ、ウォーターズ不在でも底力を見せつけました。

ラストアルバム

2014年 15thアルバム

『対/TSUI』リリース後もデヴィッド・ギルモアとロジャー・ウォーターズは対立していましたが、アフリカ貧困撲滅のチャリティーライブ「Live 8」でウォーターズが一時的に復帰し、久々に4人での復活を果たします。

そして2006年7月7日、かつてのリーダーであったシド・バレットが他界。2008年9月15日には現メンバーであるリック・ライトも逝去。残るメンバーはギルモアとニック・メイスンの2人だけとなってしまいました。

さて本作は、ギルモア主導期の3作目にしてピンク・フロイドのラストアルバムです。全編がほぼインストゥルメンタルで、歌があるのは「Louder Than Words」だけ。ただ、往年の名曲の数々を想起させるようなサウンドはとても心地良いです。ライトへの追悼盤として発表された本作には、亡きライトが確かにそこにいる。残った2人が亡き盟友のために『対/TSUI』のセッション時の音源を頼りに追加録音して作り上げた…そんな背景を知ると涙無しには聴けません。ジャケットも、ライトの旅立ちを示唆しているのでしょうか。正直、楽曲だけでの正当な評価ができない作品です。ちなみにウォーターズは参加しませんでした。

Side 1と名付けられたパートは「Things Left Unsaid」で開幕。ひんやりと冷たく、靄がかかったかのような音世界。「It’s What We Do」に移行すると、浮遊感のあるシンセサイザーが広がります。ライトの鍵盤が少し影のある雰囲気を作り、そこにギルモアの渋いギターが響く。そんな2人を、自己主張しないメイスンのドラムが支えます。続く「Ebb And Flow」は夢見心地のような、柔らかく幻想的なサウンドで癒やします。

続いてSide 2。「Sum」はメリハリのある楽曲で、ドラムのダイナミズムが増し、またギターも少し激しいです。続く「Skins」はメイスンのドラムをフィーチャーした楽曲。中々スリリングです。そして「Unsung」はダークで緊迫感がありますが、1分強で終了。そして本作のハイライト「Anisina」へ。優しくも切ないサウンドで、ゲスト参加のギルアド・アツモンによるサックスがとても染みる。そして昇天するかのようなギターは涙が出るほど美しい。どうしても涙腺が決壊してしまう楽曲です。

Side 3では短い楽曲がメドレーのように楽曲が繋がっています。「The Lost Art Of Conversation」はひんやりとしたピアノがほんのりと哀愁を漂わせ、そのまま次曲「On Noodle Street」へ。メロウな演奏を展開。「Night Light」でギターが主導する静かな幻想世界を作ります。キャッチーな「Allons-Y (1)」で展開にメリハリを生み出して始まる「Autumn ’68」。オルガンが厳粛な雰囲気です。そして「Allons-Y (2)」は(1)と同様のキャッチーなメロディを展開。組曲は往年のピンク・フロイドの十八番でしたね。そして「Talkin’ Hawkin’」はゆったりとしたメロウな演奏に、コーラスワークが加わって癒されます。ボイスサンプラーとして出演しているのはスティーヴン・ホーキング博士。タイトルの「Talkin’ Hawkin’」は文字通りホーキング博士のトーキングでした。

最後にSide 4。「Calling」は金属質な序盤から霊的なひんやりした質感を伴い、ラストに向けて盛り上がっていきます。途切れず続く「Eyes To Pearls」は淡々としたギターが主導し、バックの演出がメリハリをつけます。そのまま「Surfacing」が始まりますが、コーラスや広がりのある音が心地良い浮遊感を生み出します。最後に唯一のボーカル曲「Louder Than Words」。どこか往年の楽曲を思わせる懐かしくも優しい歌メロ。ゆったりとしていて心が穏やかになれます。

世界20ヶ国で1位を獲得。そしてライト亡き今、ギルモアはこれが最後の作品である旨を語り、メイスンもツアーを否定しています。数々の名盤を差し置いて聴く作品ではないかもしれませんが、盟友に捧げた本作はラストアルバムに相応しい、とても美しい終わり方でした。

2014年に美しく幕を閉じたピンク・フロイド。ところが2022年、ウクライナ戦争をきっかけにギルモアとメイスンは活動再開し、ウクライナ支援のためのシングル「Hey, Hey, Rise Up!」を急遽リリースするに至っています。ガイ・プラット(B)とニテイン・ソーニー(Key)を迎え、またウクライナのバンドからアンドリーイ・クリヴニューク(Vo)をフィーチャーしているのだそう。