🇺🇸 Lou Reed (ルー・リード)

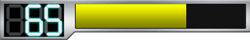

レビュー作品数: 3

スタジオ盤

1972年 2ndアルバム

ルー・リードは米国ニューヨーク州出身のミュージシャンで、本名はルイス・アレン・リードといいます。1942年3月2日生まれ、2013年10月27日没(享年71歳)。1965年に結成したヴェルヴェット・アンダーグラウンドのリーダーを務め、アヴァンギャルドな音楽性と独特の詩世界で後発のミュージシャンに多大な影響を与えました。1970年に脱退し、1972年に『ロックの幻想』でソロデビューを果たします。

本作はデヴィッド・ボウイとミック・ロンソンが制作にかかわっており、グラムロックの名盤として知られます。リードのソロの方向性を指し示し、また米英のチャート入りするなど商業的な成功も掴みました。レコーディングメンバーはルー・リード(Vo/Gt)、ミック・ロンソン(Gt)、デヴィッド・ボウイ(Key)、ハービー・フラワーズ(B)、ジョン・ハルシー(Dr)ほか数名。

アルバムは「Vicious」で幕を開けます。気だるくもノリの良い演奏。リードの歌はヘタウマだし抑揚がないものの、メロディは意外とポップです。リードギターをミック・ロンソンが、リズムギターをリードが弾き、時折つんざくようなキンキンとしたギターが突き刺さります。「Andy’s Chest」は囁くような歌で始まります。落ち着いた曲調から徐々に盛り上がっていきます。デヴィッド・ボウイのコーラスが拙い感じですが妙に印象に残ります。そして名曲「Perfect Day」。後にデュラン・デュランがカバーしてヒットしています。ピアノやストリングスが美しく、そしてドラッグを描いた歌は哀愁に満ちていて切ない…。とても魅力的なバラードです。「Hangin’ ‘Round」はグルーヴィでノリノリなロックンロール。ノリの良いギターでミック・ロンソン節を見せつけますね。跳ねるようなピアノ、普段は低血圧気味(?)ながらもここでは精一杯ノッてるリードの歌も中々楽しげです。「Walk On The Wild Side」はベースとドラムが静かに響いて骨組みを作り、ポエトリーリーディングというかメロディのない歌を淡々と披露。コーラスが入ったりストリングスが加わったりと、静かながらも少しずつ盛り上がっていきます。淡々としているのに不思議と中毒性がありますね。アウトロのサックスソロも渋くて良い。

レコード時代のB面、アルバムは後半へ。「Make Up」は冷めているようで優しい歌は意外とポップだったりするし、またチューバの低く響く音も心地良いです。「Satellite Of Love」は後半のハイライト。ピアノの優しい音色と、口ずさみたくなるようなメロディアスな歌(ちょっと下手ですが)で癒やしてくれます。「Wagon Wheel」はノリの良いアップテンポ曲。ご機嫌に進行しますが、中盤フェードアウトして呟くように静かになります。そしてまたノリの良いメロディが戻ってきます。女性コーラスもあって賑やかですね。続く「New York Telephone Conversation」は1分半の小曲で、ノリの良いメロディは短いながらに耳に残ります。そして「I’m So Free」はミック・ロンソンのギターが炸裂。グルーヴ感のあるロックンロールを展開します。自然とリズムを取りたくなるようなノリの良さで爽快です。最後は「Goodnight Ladies」で、チューバが心地良く響くゆったりとしてリズミカルな楽曲です。途中加わるメロウなサックスも渋い。

ルー・リードの一見抑揚のない歌い方に長らく苦手意識があったのですが、レビューにあたり改めて聴いてみると意外にポップなメロディが多くて驚かされます。個人的に大好きなデヴィッド・ボウイ人脈が関わっているのもプラス要素で、良い曲が詰まっています。

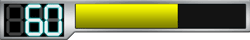

1973年 3rdアルバム

ルー・リード初のコンセプトアルバムで、主人公の男と娼婦キャロラインを描いた、全体的に暗くて内省的な雰囲気の作品です。本国アメリカよりも英国で大きな成功を収め、全英7位と初のトップ10入りを果たしました。名プロデューサーとして名を上げることになるボブ・エズリンが本作をプロデュース。

タイトル曲「Berlin」で幕開け。いくつか雑音のように色々な効果音やメロディが入り乱れた後、メランコリックで哀愁に満ちたピアノに乗せて、リードが消えてしまいそうな囁き声で歌います。終盤の鍵盤は悲壮感たっぷりです。「Lady Day」はヘヴィで重苦しい雰囲気。鍵盤は地を這うように低い音を鳴らし、オルガンが悲壮感を助長します。力強く踏みしめるようなドラムも強烈。ドラマチックな楽曲ですね。続く「Men Of Good Fortune」も、前曲同様の暗くて重たい空気が支配します。ヘヴィさの中に若干サイケ要素も見られます。なお、ブイブイ唸って強い存在感を放つベースは名手ジャック・ブルースによる演奏で、本作の多くの楽曲でベースを担当します。ここまでの楽曲は重苦しいのですが、「Caroline Says I」でようやく明るさが垣間見えて救われます。リズム隊が際立ちますが、ベースは前述のジャック・ブルース、ドラムはジャーニー等で活躍するエインズレー・ダンバー。歌メロはキャッチーで、そして後半に向かうにつれてコーラスやストリングスなど楽曲が盛り上がっていきます。ドラマチックで魅力的な名曲です。「How Do You Think It Feels」は序盤一気にトーンを落とすものの、そこからは華やかに盛り上げます。ブラスが賑やかで、そしてスティーヴ・ハンターの悠々としたギターソロも印象的。「Oh, Jim」は野性味のあるプリミティブなドラムで幕開け。これもブラスセクションが賑やかな楽曲ですね。終盤はアコースティックベース(?)だけのにリードが艶っぽく歌います。

アルバム後半は「Caroline Says II」で始まります。アコギ弾き語りをメロトロンが引き立て、メロディアスに盛り上がっていきます。リードの独特の歌唱はヘタクソな感じですが、メロディは良いです。「The Kids」は8分近い楽曲。アコギ主体の静かでゆったりとした3拍子が心地良く揺さぶります。そして楽曲が進むにつれてリズム隊がどんどん存在感を増していきます。途中、子どもの泣き声が入るのがびっくり。笑 子どもの声がひとしきり飛び交うと、流れをバッサリ切って終盤のアコースティックパートへ。音数少なくシンプルながらメロディがとても良くて、しんみりと浸らせてくれます。続く「The Bed」は消え入りそうな声で歌う静かな楽曲で、アコギの音色が優しいです。静かなコーラスや途中から加わるオルガンが神々しさを加えていきます。ですが終盤は神々しさがひんやりと不気味な雰囲気へと変わり、そのままラスト曲「Sad Song」へ。フルートで美しく始まったかと思えば、ホーンをはじめドラマチックに盛り上げます。「Sad Song」を連呼しながら壮大になっていくさまはエンディングに相応しいですね。

コンセプトアルバムらしく、繋がっている楽曲も多いです。前半は重苦しく、後半はアコースティックで内省的な楽曲が多く占めます。後半の雰囲気はのちのピンク・フロイドにも通じるものがあり、結構すんなり聴けました。

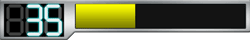

2011年 ※Lou Reed & Metallica (ルー・リード&メタリカ) 名義

ヘヴィメタルバンドメタリカとの異色のコラボレーションアルバム『LULU』。ルー・リードは2013年に他界しますが、最後に取り組んだアルバムが本作でした。ドイツの劇作家フランク・ヴェーデキントの戯曲「ルル二部作」が元となっていて、歌詞はリードが書き上げ、作曲はリードとメタリカの共作です。メタリカの演奏をバックにリードがポエトリーリーディングで歌うスタイル。ルー・リード、メタリカ、グレッグ・フィデルマン、ハル・ウィルナーによる共同プロデュース作。なお本作は批評家から否定的な評価を受けており、売上的にも芳しくありませんでした。

まずはDisc1。オープニング曲は「Brandenburg Gate」で、リードがアコギをかき鳴らしてポエトリーリーディングを披露。その後メタリカのどっしりとした重低音が響き、ジェイムズ・ヘットフィールドのバッグボーカルが響くためメタリカとして聴こうと思うのですが、するとリードのしゃがれた歌が前面にあって変な感覚です。「The View」は本作からのシングル。スローテンポで鈍重、地を這うようにヘヴィに響く演奏はカッコ良いのですが、リードの抑揚のない歌は正直響きません…。途中ヘットフィールドの怒鳴るような歌が入ってきて「キタ!」と思うくらいにはメタリカ寄りの目線で聴いてしまいます。終盤は加速して、スリリングな演奏にぶっ飛ばされます。続いて7分半に及ぶ「Pumping Blood」は畳み掛けるようなヘヴィなリフが強烈で、リフだけでも十分聴かせます。そしてヘヴィな演奏は唐突に去ってリードの語りが始まります。静かですが不穏な気配が支配し、ラーズ・ウルリッヒのドラムが緊迫した空気を生み出します。そして終盤はヘヴィな演奏が戻ってくるという、とてもスリリングな楽曲です。「Mistress Dread」も7分近い大作で、初っ端からヘヴィに疾走(爆走と言うべきか)しています。凄まじい緊張感を放つ演奏に惹かれますが、リードの歌はあってないような存在感の薄さ。「Iced Honey」はメロディアスな楽曲で、ヘヴィさよりもメロディを重視しています。リードの歌も抑揚は少ないものの感情が篭もっており、ヘットフィールドのコーラスが厚みを持たせています。「Cheat On Me」は11分半の大作。序盤はストリングスが静かでアンニュイな演奏を展開。中々メロディアスで浸れますが、そこに不協和音が絡む展開に太陽と戦慄期キング・クリムゾンあたりを想起させます。中盤からは一撃一撃が重たくなり、どんどん不穏でヘヴィに変貌。リードとヘットフィールドのボーカルが交互に掛け合いをしながら盛り上がっていきます。

Disc2は大作揃いで、まずは8分半の「Frustration」で幕開け。金属質な不協和音がしばらく続いたのち、唐突にメタリカのヘヴィな演奏が爆音で始まります。ダークで緊張が張り詰め、そこにメロディのないリードの語りが乗ります。ウルリッヒのドラムソロがダイナミックに繰り広げられ、そしてダークな世界が再び広がります。語りを挟んでラストはスリリングに疾走、カッコ良い。続く「Little Dog」も8分あります。アコギが低く暗鬱な音を奏で、リードが淡々と語る淡白な雰囲気。いつ爆発しようかとバックで控えているような感じでメタリカが抑圧的に緊張を放ちますが、結局最後まで爆発せず不完全燃焼で、個人的には不満が残ります。「Dragon」は11分に及びます。しゃがれた語りで始まり、歪んだギターが唸りを上げ、そしてドラムを皮切りにヘヴィな演奏が開幕。リードの語りはとても熱が入っているものの、メロディが無いのでイマイチ歌の良さがわかりません。スリリングな演奏を楽しむインストゥルメンタルでも良かったんじゃないかとも思ってしまいます…。そしてラストは20分近い超大作「Junior Dad」。しんみりと憂いを帯びた雰囲気で始まります。落ち着いた演奏にはリードの老成した歌がよく合っています。同じフレーズを反復する演奏にゆったりと浸っていると、バンド演奏はゆったりとしたストリングスに置き換わり、そしてまたバンド演奏に戻って同じフレーズを反復。終盤はストリングスパートが延々と続くものの大きな盛り上がりはなく、もう少し短く終えてもよかったような気がします。

コラボによる相乗効果があったかと言えば疑問です。演奏は良いのに、楽曲によってはポエトリーリーディングがどうにも浮いている気がしてなりません。メタリカを主軸に据えてルー・リードが楽曲提供という方式だったら傑作になり得たのでは、とか考えてしまいます。

関連アーティスト

ルー・リードの古巣。

ルー・リード&メタリカ名義でコラボアルバム『ルル』をリリースしています。

代表作『トランスフォーマー』をプロデュース。

類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。