🇬🇧 The Who (ザ・フー)

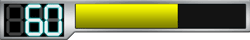

レビュー作品数: 5

スタジオ盤

1965年 1stアルバム

イングランド出身のロックバンド、ザ・フー。ロジャー・ダルトリー(Vo)、ピート・タウンゼント(Gt/Vo/Key)、ジョン・エントウィッスル(B/Vo/Key)、キース・ムーン(Dr)の4人組で1964年に結成しました。大半の楽曲はピートが作曲。大音量の演奏とキャッチーなメロディというスタイルや、ライブでの過激なパフォーマンスは、後のハードロックやパンクロックにも大きな影響を与えました。

英国盤は『My Generation』で発表も、プロデューサーのシェル・タルミーと印税を巡って対立。米国盤は収録曲を一部変更して『The Who Sings My Generation』の名でリリースされます。その後版権の問題で長らく再発されませんでしたが、タルミーとバンドの関係が改善して版権問題が解決したことから、リミックス作業や未発表曲を含んだデラックスエディションが2002年にリリースされることになりました。

「Out In The Street」で幕開け。キャッチーなロックンロールで、ロジャーのシャウト気味のボーカルや、ドタバタ騒がしいキースのドラムがカッコ良いです。「I Don’t Mind」はR&Bシンガーのジェームス・ブラウンのカバー曲で、メロディアスな楽曲です。テンポはゆったりしていますが、いつ爆発させるのかわからないスリルがあり、時折強烈なドラムが炸裂します。「The Good’s Gone」はイントロからギターがクリーンな音を奏でます。気だるげな歌い方もそうだし、音質の悪さや存在感抜群のドラムが大人しくなれば案外ストーン・ローゼズ等の20年以上後の流行にも通じるのではないでしょうか。「La-La-La Lies」は太鼓と呼んだほうが良さそうなドラムと、ピアノが軽快な演奏を繰り広げます。ロジャーの歌もキャッチーな印象。爽やかで躍動感のあるロックンロール「Much Too Much」を挟んだ後は、ザ・フー最強の楽曲「My Generation」。ザ・フーと言えば間違いなくこれでしょう。リードベースとも言えるジョンのベースがカッコ良く、そしてロジャーとメンバーの掛け合いが繰り広げられる歌はとてもキャッチーで耳に残りますね。シャウトしながらどもるという、怒りを表現したロジャーの歌い方も強いインパクト。またラストには銃弾の雨のように降り注ぐドラムが強烈です。パンキッシュで破壊力抜群の名曲ですね。あと、個人的に傑作だと思っているアニメ映画『聲の形』でこの楽曲が使われていたのが地味に嬉しかったです。

レコード時代はここから後半。「The Kids Are Alright」はビートルズかと聞き間違えるような、ポップセンスに溢れコーラスが心地良い楽曲です。耳馴染みが良くて口ずさみたくなります。「Please, Please, Please」はジェームス・ブラウンのカバー曲で、ブルージーな感覚が漂います。ゆったりとした演奏と優しいコーラスワークが心地良い。「It’s Not True」はポップな歌メロとドタバタなサウンドにギャップを感じます。リズミカルでノリノリ、中々楽しい楽曲です。「I’m A Man」はロックンローラーのボ・ディドリーのカバー曲。後半は演奏パートが多くを占め、軽快なピアノやヘヴィなドラムなどで楽しませます。ノリの良いロックンロール「A Legal Matter」を挟んで続く「The Ox」はカッコ良いインストゥルメンタルです。ダイナミックに暴れ回るキースのドラムに、ゲストのニッキー・ホプキンスの弾く軽快なピアノ。そしてなんといってもジョンのゴリゴリベースが凄まじく強烈なのです。ちなみにステージ上で暴れ回る他のメンバーと比べてほとんど動かなかったことから、ジョンには「The Ox」の愛称がつきました。ここまでがオリジナルの英国盤収録曲です。

デラックスエディションではそのまま数曲が追加されています。「Circles (Instant Party)」はベースが強烈な1曲。心地良いハミングもありますが、歌よりもリズム隊の方が際立っています。「I Can’t Explain」はキレのあるギターが爽快なロックンロール。キャッチーで楽しい1曲です。「Bald Headed Woman」は後にヤードバーズやレッド・ツェッペリンで活躍するジミー・ペイジが参加。スローな演奏に合わせてロジャーの歌はねちっこい感じですが、途中から加速してパンキッシュなロックンロールへと変貌。「Daddy Rolling Stone」はロジャーのシャウトが強烈なロックンロール。キースのドラムもパワフルですね。

なおデラックスエディションでは別バージョンや未発表曲などを収録したDisc2が付属しますが、ここでは割愛します。

ドラムとベースがリードするという一風変わった演奏スタイルで、同時代のビートルズやローリング・ストーンズと比べてもとにかくパワフルな演奏で驚かされます。その中でも「My Generation」は必聴の1曲です。

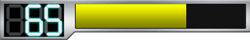

1969年 4thアルバム

ロックオペラを確立した金字塔として知られる本作。見えない・聞こえない・喋れないの三重苦を負った青年トミーについて描かれたコンセプトアルバムです。ピート・タウンゼントがほとんどの楽曲を作っており、孤独や苦悩を抱えた彼自身の幼少期の経験や、師事するインド人導師ミハー・ババの教えが元になっています。なおレコード時代は2枚組でしたが、CD化に際して1枚に集約されています。

慢性的な財政難を抱えて解散の危機だったザ・フー。起死回生となる本作が全英2位、全米4位の大ヒットとなり、ツアーも大盛況を収めました。

まずはレコードでいうA面。幼い頃に父の殺人行為を鏡越しに目撃してしまったトミーは、両親から「お前は何も見なかったし何も聞かなかった」そして「このことを一生話さないように」と言われ、これがトラウマで視覚・聴覚・発話障害を負ってしまいます。

躍動感のある「Overture」で開幕。ほぼインストゥルメンタルで、歌は4分過ぎに少し入るだけです(歌っているのはピート)。序盤ではジョン・エントウィッスルがホルンを吹き、中盤ではピートの弾くオルガンが印象的。リズミカルな演奏は時折リズムチェンジを挟んでプログレにも通じる雰囲気です。終盤牧歌的な空気を醸しながらそのまま「It’s A Boy」へ。1分にも満たない小曲です。続く「1921」では主人公トミーのトラウマとなる場面が描かれていますが、ピートが憂いのある歌唱で切なく歌い上げます。「Amazing Journey」でようやくボーカリストのロジャー・ダルトリーがリードボーカルを担当。心地良いアコギの裏でヒスノイズがサイケデリックな感覚を生み出します。ダイナミズムに溢れたキース・ムーンのドラムがカッコ良いですね。後半は演奏主体で、そのままインストゥルメンタル「Sparks」へ繋ぎます。ジョンのベースラインがカッコ良い。パワフルでダイナミックなリズム隊と、耳触りのよいアコギの対比が良い感じです。「The Hawker」はドシンと響くドラムが強烈。ロジャーのパワフルな歌唱も含めて、緊張に満ちた楽曲です。

続いてレコードB面。クリスマスを祝うことすら知らないトミーを両親は嘆き、アシッド・クイーンを名乗るジプシーにトミーの治療を託すもドラッグ漬けにしてしまいます。

「Christmas」はビートルズのようなポップセンスを感じますが、演奏は結構ハード。ロジャーが歌いますが、ブリッジのヒステリックな歌唱はピートが担当。アコースティック曲「Cousin Kevin」ではメランコリックな気分を誘います。トミーは従兄弟のケヴィンからいじめを受けていて、その場面が描かれています。ピートが癖のある歌を歌う「The Acid Queen」を挟んで、「Underture」は10分に渡る本作最長のインストゥルメンタル。「Sparks」のフレーズを拡張させた楽曲で、ダイナミズムに溢れるスリリングな演奏を展開。フレーズがそこまで変化に満ちていないのでやや冗長な感もありますが、キースのドタバタドラムは素晴らしいです。

ここからはレコードC面。突如ピンボールの才能に目覚めたトミーは名声を得ます。その後も治療は継続。語りかけてもただ鏡を見つめるだけのトミーに業を煮やした母親は鏡を破壊しますが、トラウマの一因だった鏡を壊したことでトミーは奇跡的に完治します。

「Do You Think It’s Alright?」は僅か24秒の楽曲ですが、メンバーのコーラス含めてポップで跳ねるように軽やかな小品です。「Fiddle About」はジョンが歌う楽曲。ヘヴィなサウンドにひねくれポップな歌メロで中毒性があります。そして名曲と名高い「Pinball Wizard」。アコギを掻き鳴らし、そこに絡むエレキギターが緊張を高めます。歌はキャッチーで、そして歌の直後のハードで骨太なリフがカッコ良いですね。コミカルな小曲「There’s A Doctor」を挟んで「Go To The Mirror!」。ハードなギターが際立つ演奏に乗せて、歌は爽やかポップ…かと思いきや憂いを見せメロディアスだったり、感情の起伏が激しい魅力的な1曲です。「Tommy Can You Hear Me?」はカントリー調の楽曲で、コーラスワークが印象的。リズミカルで爽やかです。「Smash The Mirror」はポップな雰囲気ですが、緊張を高めて最後は鏡をパリンと割ります。そして続く「Sensation」は躍動感があり、楽しげな雰囲気が伝わってきます。

最終パートとなるレコードD面。三重苦が完治したことで祭り上げられたトミーは教祖として振る舞うことに。信者を教化するためのキャンプを開くも、そこで叔父のアーニーが私服を肥やし、最後は反発した信者に見捨てられて物語を終えます。

10秒ほどの「Miracle Cure」で始まったあと、トミー信者のサリー・シンプソンを描く「Sally Simpson」が続きます。アコギとピアノ主体の跳ねるような演奏に乗せて、語り口調というか童謡のような雰囲気の、ポップな歌を展開します。「I’m Free」はファルセット気味の歌で喜びを表現しているようです。手数の多いドラムがカッコ良い。「Welcome」はアコースティックな1曲。序盤は牧歌的で心地良く揺さぶってきますが、中盤少し緊張が漂い、終盤は少し切ない雰囲気。コミカルでやけくそ気味な小曲「Tommy’s Holiday Camp」を挟み、ラスト曲は「We’re Not Gonna Take It」。私が持ってるバージョンだと後半パートが「See Me, Feel Me」という本作の主題パートが分かれています。切ないメロディをコーラスワークで分厚く彩りアルバムを寂しく締め括ります。

これといった楽曲に欠けるため聴く機会は少ないものの、一度聴き始めると一気に引き込まれ、気付くと通しで聴いてしまいます。単曲ではなくアルバムトータルで聴きたい作品ですね。

1971年 5thアルバム

『トミー』の大成功を受け、ピート・タウンゼントは次なるロックオペラ『ライフハウス』を企画。アルバムに留まらず演劇や映画もクロスオーバーした壮大なプランを示すも、メンバーやマネージャーから賛同が得られずに挫折。この企画のアウトテイクを集めたのが傑作『フーズ・ネクスト』です。シンセサイザーやシーケンサーを取り入れつつ、ハードロック化したパワフルな演奏を展開。全英1位、全米4位の大ヒットとなりました。プロデューサーにはグリン・ジョンズ。

オープニング曲「Baba O’Riley」が出色の出来。イントロから終始シンセサイザーを用いたミニマルな音を奏でて、後のテクノポップっぽいことを1971年時点で実施していました。ロジャー・ダルトリーのパワフルな歌唱が始まる頃にはハードロッキンな力強い演奏が加わっています。ギターソロからのヴァイオリンソロ、そしてテンポアップしてどんどんスリリングになるアウトロもたまりません。「Bargain」もハードロック曲。ピートの骨太なギターにキース・ムーンのドラムが炸裂、耳に残るキャッチーなメロディラインを力強く歌い上げるロジャーの歌もカッコ良いです。「Love Ain’t For Keeping」はアコースティックでカントリーっぽくて少し土臭い楽曲。ピートの弾くアコギと、ジョン・エントウィッスルのよく動くベースが心地良さを提供してくれます。続く「My Wife」はジョンの歌う晴れやかなロックンロールで、キースのドラムがドタバタと暴れています。後半加わる派手なホーンになんとなくローリング・ストーンズを想起させます。「The Song Is Over」ではイントロからメロウなギターと憂いのあるピアノが切ない気分を誘います。ピートがアンニュイに歌い、サビではロジャーに変わってパワフルに歌い上げます。ボーカリストによって表現方法が異なるものの、歌メロは終始メランコリック。盛り上がる場面でのダイナミックな演奏もカッコ良いですね。

アルバム後半は名曲「Getting In Tune」で幕開け。ゲストのニッキー・ホプキンスの弾くピアノが切なさを誘い、がなるようなロジャーの歌は哀愁に満ちたバラードを届けます。聴き浸っていると、終盤にテンポアップしてドタバタと騒がしい展開に。「Going Mobile」はピートの歌う軽快なロックンロールです。アコギを掻き鳴らして跳ねるようにノリノリ。そんな演奏に場違いな、スペイシーなシンセサイザーがアクセントとして加わっています。「Behind Blue Eyes」はアコースティックで郷愁を誘います。切ない気分に浸っていると、後半はダイナミックな演奏へと変わり、ロジャーの歌もだみ声へと変わります。ラスト曲「Won’t Get Fooled Again」は8分半に渡る大作です。オルガンが幻覚的に響くと、そこに躍動感溢れるバンド演奏が加わります。ハードなギターに縦横無尽に動くベース、相変わらずドタバタなドラムなどスリリングな演奏で楽しませてくれます。終盤がまた魅力的で、淡々と鳴るオルガンに畳み掛けるようなドラム、そしてロジャーの強烈なシャウトでハードロック的な爽快さがあります。

ザ・フー最高傑作と呼ばれることも多い本作。キャッチーな楽曲が多くて入門にも最適です。立ちションジャケも有名ですね。笑

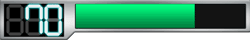

1973年 6thアルバム

『トミー』に続くロックオペラ第2弾で、前作『フーズ・ネクスト』で取り入れたシンセサイザーを多用し、華やかなサウンドで魅せます。2枚組という大作ながら、全英・全米ともに2位を記録しました。後に本作のストーリーを映画化した『さらば青春の光 (原題:Quadrophenia)』が作られています。

全曲がピート・タウンゼントによる作。モッズ少年ジミーの葛藤を描いた作品で、主人公ジミーの4つの人格がそれぞれザ・フーのメンバー4人を表しています。メンバーそれぞれをテーマとした楽曲も収められ、ロジャー・ダルトリーは「Helpless Dancer」、ジョン・エントウィッスルは「Doctor Jimmy」、キース・ムーンは「Bell Boy」、そしてピートは「Love Reign O’er Me」がテーマ曲になっています。

レコード時代のA面、まずはインストゥルメンタル「I Am The Sea」で開幕。波の音が響き、遠くに小さく鍵盤などの音やロジャーの歌声が聞こえます。そして「The Real Me」でロジャーのパワフルな歌と華やかなホーンで物語の幕開け。ドタバタしたドラムやハイテンションのベースなど疾走感に溢れた演奏で、ぐいぐいと引き込んでくる強烈なパワーを持った名曲です。序盤にこの名曲があることで、同じロックオペラでも『トミー』よりこちらの方が好みなのです。続いて表題曲「Quadrophenia」はインストゥルメンタル。小気味良いギターで癒やしてくれたかと思えば、ピートの弾くシンセサイザーが前面に出て華やかに彩り、ギターが哀愁のメロディを奏でます。出てくる楽器や場面転換の多さなどプログレっぽい雰囲気が漂います。「Cut My Hair」はピートとロジャーが交互にボーカルを取ります。歌はしっとりとした雰囲気ですが、サビでは躍動感に溢れるキースのドラムが楽曲をダイナミックに仕立て上げます。ニュースの音とヤカンの笛の音が鳴るとそのまま「The Punk And The Godfather」へ。パンクと銘打つものの、パンクロックほど攻撃的な感じではなく、パワフルで躍動感のあるポップ曲といった感じ。時折ジャカジャカジャーンとかき鳴らすギターが爽快です。中盤には歓声のSEが入り、ライブを聞いているかのように錯覚します。

レコードB面、「I’m One」はピートの歌う楽曲で、序盤アコースティックな雰囲気でしっとり聴かせます。途中からテンポアップし、カントリー色のある力強い楽曲へと変貌。「The Dirty Jobs」はダイナミックなドラムと華やかで小気味良いシンセやストリングス、そしてブイブイ唸るベースが爽快な演奏で駆け抜けていきます。ノリノリで楽しい1曲です。終盤にマーチが流れると、ロジャーのテーマ曲「Helpless Dancer」へ。ジョンの吹くホルンとピートのピアノが演奏面で印象的。そして怒鳴るようなロジャーの歌声がヘッドホンの左右から交互に、一人二役を演じているかのよう。終盤に自身の「The Kids Are Alright」が流れると「Is It In My Head?」へ。これがドラマチックなのです。アコギとピアノが織り成す澄んだ演奏としっとりとした歌メロに浸っていると、盛り上げる場面は結構ブルージーで泥臭い感じに変わります。ロジャーの力強い歌唱には説得力がありますね。「I’ve Had Enough」はキースのダイナミックなドラムで開幕。イントロから爽やかで、緊張感があるもののキャッチーさも合わせ持った名曲です。ラストのシャウトは強烈。

レコードC面、CDだとここが1枚目と2枚目の区切りです。「5:15」は湿っぽいピアノとギターで始まりますが、すぐさまグルーヴィで華やかな楽曲へ変わります。ホーンが賑やかに鳴り、ジョンのベースが強烈な存在感を放っています。キレのある演奏がカッコ良い。「Sea And Sand」は明るい雰囲気のアップテンポ曲。カモメの鳴き声が印象的ですね。続いて跳ねるように軽快な「Drowned」で勢いづけます。終盤はとてもファンキーでノリノリです。そしてキースのテーマ曲「Bell Boy」は、イントロからドラムが際立っていますね。キャッチーな歌が始まると、シンセがご機嫌に飾り立てます。最初ロジャーが歌いますが、途中キースがしゃがれ声でボーカルを取る場面も。

レコードD面は3曲しかありませんが、長めの楽曲が並びます。「Doctor Jimmy」はジョンのテーマで、本作最長の8分半。風が吹き荒び、波が荒ぶる効果音。そこから躍動感溢れる演奏が加わります。ジョンのテーマだけあってベースが中々強烈ですね。ロジャーの怒鳴るような歌唱や、ホーンとストリングスの彩り豊かなサウンドで楽曲を盛り上げます。最終盤はサイケデリックなサウンドが渦巻いて、そのままインストゥルメンタル「The Rock」へ。キースのドラムがダイナミックで爽快です。明るい雰囲気で始まるのに、直後メランコリックで憂いに満ちてきます。そしてアルバムを総括するかのように本作のフレーズがリプライズで蘇ったかと思えば、ややスパニッシュな香り漂うマーチへ。そして雨の音が響き渡り、続くラスト曲「Love Reign O’er Me」。ピートのテーマソングです。渋い歌は哀愁を誘い、シャウトは悲痛に満ちている…終始ロジャーの熱唱が染みるんです。メロウなギターも魅力的。

ザ・フーの最高傑作は?と聞かれたら、悩みますが私は本作を推します。持ち前のパワフルさに加えて、スケール感のある華やかな装飾で高い完成度を誇る名盤です。

この後『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』、『フー・アー・ユー』をリリースするも、1978年にキース・ムーンが薬物中毒で急逝。キースの死後は元フェイセズのケニー・ジョーンズ(Dr)が加入するも、ザ・フーは1982年に解散を選べます。その後再結成を果たして、2019年には久々の新作リリースで話題になっていました。

ライブ盤

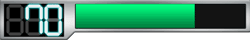

1970年

ザ・フー初のライブ盤で、1970年2月に行われたリーズ大学での公演を収録。ライブ盤を録るためにライブを企画したそうです。ザ・フーのライブは激しいパフォーマンスで有名で、当時「世界一大音量を出すバンド」というギネス記録を樹立しました(1976年の公演で120dBを記録)。

本作『ライヴ・アット・リーズ』は再発されるごとに収録曲数を増やしており、オリジナルは6曲入り、1995年の25周年エディションでは14曲入りに。そして2001年のデラックスエディション(本項レビューはこちら)では2枚組33曲入りの大ボリュームになっています。更に40周年となる2010年のコレクターズエディションでは、リーズ大学公演翌日に行われたハル・シティ・ホール公演も収録した4枚組に。再発のたびに倍以上のボリュームに増えていき、オリジナルと最新では全くの別物ですね。笑

まずはDisc1、ライブは「Heaven And Hell」で幕開け。キース・ムーンのドラムとジョン・エントウィッスルのベースが爆音で暴れ回ります。間奏ではピート・タウンゼントの荒々しいギターソロ。激しいオープニングですね。ちなみに歌っているのはジョン。「I Can’t Explain」は耳に残るリフで軽快に開幕。ロジャー・ダルトリーがパワフルに歌い、メンバーがコーラスで掛け合いを行っています。演奏はハードなのに歌メロは意外にポップな感じ。「Fortune Teller」はベニー・スペルマンのカバー曲。ノリの良い爽快なロックンロールでカッコ良いです。「Tattoo」はメロディアスで哀愁が漂います。でも湿っぽい歌など気にせずに爆音で暴れ回るリズム隊はフリーダムですね。「Young Man Blues」はモーズ・アリソンのカバーです。ロジャーのドスの効いた歌とハードロック的な演奏が交互に繰り返し、途中からはパワフルに疾走。激しい演奏はとてもスリリングです。レッド・ツェッペリンやディープ・パープルっぽさを感じますが、彼らにも影響を与えたのでしょうか。「Substitute」はジョンのゴリゴリとしたベースが強烈。ポップな歌メロとヘヴィな演奏陣の温度差が激しいです。「Happy Jack」は牧歌的なメロディと、リズミカルでやけに骨格がしっかりしたリズム隊が際立っていますね。続く「I’m A Boy」はポップで爽やかな楽曲。躍動感があり、パンチの効いた演奏がカッコ良いです。4分くらいのMCを挟んで、9分近いロックオペラ「A Quick One, While He’s Away」。複数の楽曲のメドレーのように場面転換が多くて、そこまで長さは感じさせません。大音量のベースとドラムが引き締めます。「Summertime Blues」はエディ・コクランのカバー曲。陽気なロックンロールをメタリックなサウンドで盛り上げます。「Shakin’ All Over」はイントロから惹きつけますね。ピートのギターを皮切りに、パワフルなリズム隊が戦車のように進んでいきます。演奏がとてもカッコ良いです。そして名曲「My Generation」。ロジャーのキレッキレのボーカルに、爆音で非常に存在感のあるジョンのベースが強烈。途中『トミー』のフレーズが出てきたり、即興の演奏バトルを繰り広げたりしながら、原曲の5倍近い約16分まで引き伸ばされています。終盤はヘヴィな「Sparks」をかましたり、スリリングに展開します。「Magic Bus」はリズミカルなドラムと手拍子がノリノリ。ロジャーとピートがシャウト気味に掛け合いを行い、その間、大人しめな演奏はいつ爆発しようか見計らっているかのようです。結構溜めますが、3分20秒頃からエネルギッシュな演奏が炸裂します。

Disc2は『トミー』の再現ですが、オリジナルアルバムと比べると何曲か省かれています。ちなみにCD化に際して曲順が変わっており、実際のライブでは「A Quick One, While He’s Away」と「Summertime Blues」の間にこの『トミー』再現が入っていたようです。

開幕「Overture」から音に奥行きがあって、際立つリズム隊とヘヴィなギターに圧倒されます。迫力満点な演奏で楽しませると、少し落ち着いてそのまま「It’s A Boy」へ。切ない歌を聴かせ、続けざまに「1921」。哀愁のあるメロディアスな歌が良いですね。シンバル炸裂のキースのドラムや大音量のジョンのベースも強烈。「Amazing Journey」はダイナミックでパワフルな演奏で圧倒します。キースのドラムが強烈すぎますね。笑 そのままインストゥルメンタル「Sparks」へ。ハードロックバンド顔負けのヘヴィなサウンドで引き締めます。ジョンがギターかと聞き間違うようなリードベースを披露。落ち着いたパートが一瞬訪れた後に緊張は一気に高まり、スリリングな演奏でぶっ飛ばしてきます。そして「Eyesight To The Blind A.K.A. “Born Blind”」ではシリアスな雰囲気で緊張が張り詰めます。メロディアスな歌はメンバーのコーラスも相まってヒステリックな感じ。そのまま畳み掛けるように「Christmas」に繋ぎます。『トミー』の名フレーズの一つ「Tommy, can you here me?」を怒鳴るように繰り返し歌います。「The Acid Queen」はピートがだみ声と、ドタバタ暴れ回るキースのドラムが印象的。そして名曲「Pinball Wizard」。軽快にかき鳴らすギターと、ギターばりの大音量ベースがゴリゴリ。そしてキャッチーな歌メロを披露します。ここから小曲が続きます。リズミカルでポップな「Do You Think It’s Alright?」、ジョンがゴリゴリベースと歌で存在感を見せる「Fiddle About」、やけに楽しげな雰囲気の「Tommy Can You Hear Me?」、「There’s A Doctor」と、4つの小曲がメドレーのように流れていきます。そして「Go To The Mirror!」、これがメロディアスで哀愁に満ちた歌で魅力的なのです。パワフルな演奏でドラマチックに盛り上げます。ダーティな雰囲気の「Smash The Mirror」、そして僅か10秒ちょいの「Miracle Cure」を終えると、「Sally Simpson」で牧歌的な雰囲気で落ち着きを見せます。爽やかなメロディと骨太な演奏の「I’m Free」で駆け抜け、1分のコミカルな小曲「Tommy’s Holiday Camp」を挟んだ後は、9分近いラスト曲「We’re Not Gonna Take It」。爽やかで少し哀愁のある、パワフルな楽曲を披露します。中盤からは場面を変えて、寂寥感のある歌を切なく聴かせます。そこからパワフルな演奏が加わると、爽やかで少し切ない雰囲気に戻してラストに向け盛り上げていきます。とても聴きごたえのある『トミー』再現ライブでした。

スタジオ盤以上にリズム隊の2人の存在感が際立った、激しい演奏は強烈なインパクト。「世界一大音量を出すバンド」は伊達じゃなく、パワフルなロックンロールでぶっ飛ばしてくれます。

類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。