🇬🇧 Genesis (ジェネシス)

目次

スタジオ盤②

脱プログレ~ポップ化移行期 (スティーヴ・ハケット脱退後)

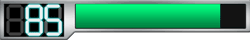

1978年 9thアルバム

スティーヴ・ハケットが脱退し、バンドは3人体制になってしまいました。そんな危機的状況に陥ったのですが、結果的にはかつてない売上を記録しました。『トリック・オブ・ザ・テイル』の時もそうでしたが、メンバーが抜けるほど売上が伸びていく、そして抜けていったメンバーもソロで実績を残す、面白いバンドだと思います。

さて本作はメンバーの状況を示したような『…And Then There Were Three… (そして3人が残った)』というタイトルですが、これはアガサ・クリスティの『And Then There Were None (そして誰もいなくなった)』のパロディでしょう。音楽性としてはプログレから急速にポップ化していく過渡期の作品です。後にソロでポップスを歌って大成功するフィル・コリンズや、前作『静寂の嵐』で「Your Own Special Way」のような楽曲を見せたマイク・ラザフォードらのポップセンスが発揮され、またギターがいなくなったことで(マイクが兼任しますが)、トニー・バンクスのキーボードがこれまで以上に全面に出ている鍵盤主導の作品に仕上がっています。

オープニングを飾る「Down And Out」は5分半ほどのコンパクトな楽曲ですが、変則的な拍子など技巧を凝らした演奏を披露、プログレ要素を残していますね。特にコリンズは歌だけでなくドラムも凄まじい気迫で、テクニカルなドラムで圧倒します。またバンクスの鍵盤も重厚で、3人に減った分を補うかのように音が更に分厚くなった印象です。「Undertow」はメロディアスなバラード。シンプルなエレピで哀愁のメロディを引き立て、サビメロは分厚いサウンドで盛り上げます。とてもドラマチックです。「Ballad Of Big」はリズミカルで陰のあるパートと、重厚なオルガンが作るキャッチーなパートを交互に繰り返します。バンクスの鍵盤によって過剰装飾な感はあります。笑 続いて冬を感じさせる「Snowbound」。ラザフォードのアコギがコリンズの穏やかな歌を引き立てます。でもやはり魅力はと言えば、サビメロで一面の銀世界を見せてくれるバンクスの幻想的なキーボードでしょう。メロディアスな歌とキーボードの抜群の相性で、雪国へと連れて行ってくれる素敵な楽曲なのです。そして本作で一番お気に入りの名バラード「Burning Rope」。これも冬を連想させる楽曲で、キーボードとギターがユニゾンするイントロから切なくなります。憂いのある歌メロも良いですが、演奏で魅せてくれる感じ。そして間奏のギターソロがあまりに素晴らしい。ラザフォードの涙を誘うエモーショナルな演奏は、脱退したハケットにも負けない名演だと思うのです。この哀愁がたまらなく良いのです。このギターソロがあるから、この名曲があるから『そして3人が残った』が大好きなんですよね。

アルバムは後半に入り、「Deep In The Motherlode」はゆったりとした楽曲。でも隙間無く埋め尽くされた鍵盤は重厚ですね。続く「Many Too Many」は静かなピアノ伴奏に、憂いを帯びたメロディアスな歌でしっとりとした印象。哀愁に満ちていて切ないですね。ギターにはハケット不在の穴を感じますが…。「Scenes From A Night’s Dream」はリズミカルで明るい曲。パーカッシブなドラムやカラフルなキーボードが晴れやかな気分にさせてくれます。「Say It’s Alright Joe」は静かで幻想的ですが、サビだけは取って付けたかのような強い哀愁を放つ鍵盤が出しゃばります。でもメリハリがあって耳に残るんですよね。「The Lady Lies」は歌も鍵盤も、大人びて落ち着いた雰囲気を醸し出しています。但しドラムだけは全く落ち着きが無く、手数の多いスリリングなドラムで緊張感を与え続けています。最後に、全英・全米ともにシングルヒットした「Follow You Follow Me」。サンバのリズムを取り入れた楽曲で、心地良いリズムにキャッチーなメロディがとても魅力的。プログレ要素は皆無で、この頃から「一部界隈で人気のカルトバンド」から「英国を代表するポップバンド」への階段を上っていくことになります。

中途半端な作品としてあまり高い評価を得られていない本作ですが、この哀愁あるポップセンス溢れるメロディと、透明感のあるキーボードが主導するサウンドなど魅力はたっぷりです。寒空の下で暖を取るかのような、芯からの温もりを感じる作品で、冬になると無性に聴きたくなります。

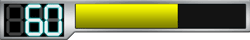

1980年 10thアルバム

初の全英1位獲得作品。ポップ要素が強いのですが、組曲形式をとっているためプログレ要素も合わせ持っており、プログレポップと呼ぶべきでしょうか。プログレ期とポップ期の中間的な立ち位置にある作品で、キャリアの長いジェネシスを開拓するにあたっては入門盤に最適な作品です。

オープニング曲は「Behind The Lines」。ピーター・ガブリエル時代の作品にのめり込めなかった頃の私が、最初にジェネシスにノックアウトさせられた1曲がこれでした。始まりを感じさせる、トニー・バンクスの明るくカラフルなキーボードが作品世界に導いてくれます。そして加わるフィル・コリンズのテクニカルなドラムは非常にスリリング。マイク・ラザフォードはベースとギターを弾きますが、脱退したスティーヴ・ハケットのギターとはまた違った味付けで魅力を出しています。そして長く魅力的なインストゥルメンタルの後にコリンズのキャッチーな歌が始まると、ボーカル曲だったとわかります。ボーカルのバックで響くベースラインがなかなか良い。そのままデューク組曲は続き、「Duchess」は静かで神秘的なサウンド。徐々に盛り上がってきたところでメロディアスな歌が加わります。コリンズのボーカルは表現力豊かですね。そして序盤の組曲最後となる「Guide Vocal」はコリンズの歌をフィーチャーした1分強の小曲です。ここからはポップ曲の詰め合わせ。「Man Of Our Times」はゆったりとしたテンポの楽曲で、華やかなキーボードと激しいドラムが強烈。サビはキャッチーで、「he’s a man of our times」の歌は耳に残りますね。続いて「Misunderstanding」は歌メロ重視のキャッチーな1曲です。シングルカットされ全米でヒットしました。しっとりとした雰囲気のメロディアスな「Heathaze」が続き、アルバム前半を終えます。

アルバム後半に入り、名曲「Turn It On Again」。これもキャッチーで聴きやすく大好きな1曲です。ベースソロで始まるこの楽曲はしれっと変拍子(13拍子らしい)を交えていますが、キャッチーさを損ねることなく自然に聴かせます。ノリが良くて自然と身体がリズムを刻みたくなります。「トゥニノーオーオン トゥニノン トゥニノナゲイン」の連呼も耳に残りますね。続いてしっとりと聴かせるメロディアスな「Alone Tonight」。低いトーンで静かに聴かせ、サビで盛り上げるドラマチックな演出です。カラフルなキーボードが華やかさを演出する「Cul-De-Sac」はエンディング風の雰囲気ですが、まだまだ続きます。笑 メロウな雰囲気の「Please Don’t Ask」はコーラスに彩られてAOR的でもありますね。しっとりと聴かせたあと、続いてデューク組曲の後半パートに移ります。8分半に渡る「Duke’s Travels」は(ほぼ)インスト曲。そのタイトルのとおり、音世界の旅へと誘います。旅の始まりを飾るバンクスの華やかなキーボード。ノリの良いパーカッションが加わって場面転換。バンクスのキーボード無双の裏でコリンズのテクニカルなドラムも聴きごたえがあります。5分手前辺りからの展開はスリリングで、いつまででも聴き浸っていたい。終盤に歌がありますが、あくまで演奏が主体。穏やかなラストを迎えた後にスリリングに始まるラスト曲「Duke’s End」。オープニング曲のテーマを奏でるインスト曲で、フュージョン的なドラムが凄まじい。超絶テクニックを見せつけた後、大団円を迎えます。聴き終えた後の余韻はとても充実感があります。

ジェネシスのプログレ要素を残した最後の作品で、ジェネシス入門にピッタリの作品です。「Behind The Lines」や「Duke’s Travels」「Duke’s End」等のインスト重視の組曲を気に入った人は遡って『トリック・オブ・ザ・テイル』や『静寂の嵐』を、「Turn It On Again」や「Misunderstanding」等のポップ曲を気に入った人は先に進んで『インヴィジブル・タッチ』や『ジェネシス』を聴くと、またお気に入りの作品に出会えるのではないでしょうか。

個人的には春になると聴きたくなります。新しい始まりを感じさせる、明るい作品です。

ポップ期 (フィル・コリンズ主導期)

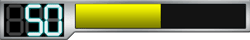

1981年 11thアルバム

デヴィッド・ヘンチェルの手を離れセルフプロデュースとなる本作。これも全英1位を獲得。この頃からメンバーはソロとバンドの二足わらじの活動が始まり、一足先にソロ作品をリリースしていたトニー・バンクス、マイク・ラザフォードに続き、フィル・コリンズが初のソロアルバム『夜の囁き』をリリース。これがジェネシスを超えるほどの大ヒットを果たします。コリンズの才能が認められ発言力が増したのか、ジェネシスのサウンドもコリンズのポップ色が強くなっていきます。コリンズや、元メンバーのピーター・ガブリエルらのソロ活動の成功に触発され、1980年代に入ってジェネシス人気は更に上がり、ポップバンドとして不動の人気を獲得していくのでした。

シンプルなジャケットは色違いの複数パターンがあるようです。

アルバムは表題曲「Abacab」で始まります。ドラムもベースもシンプルで、キーボードもこれまでのようなカラフルな感じがあまり見られず、ギターも乾いた音を奏でますが主張しない。これまでのテクニックを封印したかのような味気ないサウンドです。でも必要最小限の音で抜群のノリを生み出していて、耳に残る優れた楽曲です。続く「No Reply At All」ではアース・ウインド・アンド・ファイアーのホーンセクションを起用した、これまでになかった底抜けに明るいポップ曲です。曲自体は良いのですが、ホーンの華やかなサウンドには抵抗感があります。「Me and Sarah Jane」はバンクスの作で、哀愁と少しひねた感じのある楽曲です。イントロでヘンテコなリズムを刻む「Keep It Dark」は、ひたすら同じフレーズが反復されていて中毒性があります。

レコードでいうB面は「Dodo/Lurker」で始まります。少しシリアスな雰囲気を漂わせていて、初期の怪しさをほんのり感じさせながらもポップに聴かせます。これがなかなか良い楽曲で、本作では表題曲と並んで好みかな。続く「Who Dunnit?」はダンサブルな1曲。とてもノリが良いです。コリンズ作の「Man On The Corner」にラザフォード作の「Like It Or Not」とメロウな演奏でメロディアスな楽曲が続きます。ラスト曲「Another Record」はしっとりとした雰囲気。ゲートリバーブを施したドラム音が独特です。

プログレ期のファンには酷評され、ポップ期のファンには高く評価される本作。私はプログレ期もポップ期も満遍なく好きですが、本作はホーンセクションに抵抗があったのかあまり聴いていませんでした。レビューにあたり向き合ってみると意欲的にあれやこれや挑戦する姿勢が見られ、また個人的に好みの次作や次々作の基礎が既にあったのだと感じます。ただ、少し楽曲の出来にバラツキがあるかな。表題曲とかシンプルながらにカッコいいし、「Dodo/Lurker」は個人的に好みですけどね。

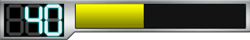

1983年 12thアルバム

前作の後、メンバーそれぞれがソロ2作目をリリース。そしてジェネシスとしての活動に戻って本作を制作します。前作ではエンジニアを務めたヒュー・パジャムをプロデューサーに起用し、ジェネシスと共同プロデュース。そんな本作は12作目、デビュー作から15年目にして、バンド名を冠した自信作です。

オープニング曲は「Mama」。これが怪しさ全開ながらもポップさを兼ね備えた名曲です。この世に生まれてこれなかった子が母親に呼び掛ける歌で、悲痛な「ママ」の連呼が強烈。フィル・コリンズの不気味な笑い声も耳に残りますね。後半に加わる、ゲートリバーブを用いたドラム音も独特。続く「That’s All」はシンプルでほのぼのとしたサウンドをバックに、ご機嫌な歌が心地よい。キャッチーで口ずさみたくなるような、わかりやすいメロディラインが好みです。本作からはいくつかシングルヒットを生みますが、この楽曲は全米6位と大健闘し、いよいよ全英だけでなく全米制覇も目前です。さてアルバムに戻り「Home By The Sea」は、イントロからゾクッとします。少しシリアスな雰囲気を持っていて、初期の寓話的なダークさをポップアレンジで蘇らせた感じです。テーマもズバリお化け屋敷の話ですしね。靄がかかったかのような、幻想的でカラフルなトニー・バンクスのキーボードが美しいですが、コリンズの歌はポップで聴きやすい。そしてそのまま続く「Second Home By The Sea」は前曲とセットの組曲。前曲は靄がかかったような神秘性がありましたが、こちらはキーボードやギターの輪郭がはっきりしています。ミドルテンポですがやけにノリが良いのはドラムとベースのリズム隊が生み出すグルーヴ感でしょうか。終盤の歌を除いてほぼインストゥルメンタルですが、いつまででも浸りたい心地よさがあります。一切隙のない、素晴らしいアルバム前半でした。

アルバム後半は「Illegal Alien」で始まります。アップテンポでノリの良いポップ曲で、間奏はやけに賑やか。聴いていると元気になれますね。しっとりとした雰囲気の「Taking It All Too Hard」を挟んで、ノリノリの「Just A Job To Do」。本楽曲の肝となる小気味良いギターとグルーヴィなベースはマイク・ラザフォードによるもの。ポップなコリンズの歌が乗って気持ち良いです。「Silver Rainbow」は少しハードな雰囲気で、サビを飾るバックのキーボードが印象的です。「It’s Gonna Get Better」はメロウな楽曲ですが、ラスト曲には少し弱いかも。

ポップ期ジェネシスの名盤。本作は特にアルバム前半4曲の流れが神がかっていて、この部分だけで言えば全キャリア中最高のクオリティだと思っています。本作も全英1位を獲得しました。

1986年 13thアルバム

ジェネシス最大のヒット作にして、1980年代を代表する良質なポップ作品です。プログレ時代の面影はありませんが、エレクトロポップ的なキャッチーなサウンドは個人的には大好きです。全英1位、全米3位を記録し、全世界で500万枚以上を売り上げ、5つのシングルヒットを生みました。

アルバムは表題曲「Invisible Touch」で始まります。ジェネシスのシングル曲で唯一全米1位を達成した楽曲です。しかし翌週にその1位を蹴落としたのは元メンバーのピーター・ガブリエルの「Sledgehammer」。ジェネシスメンバーの目覚ましい活躍を象徴する出来事ですね。この楽曲は華やかなシンセサイザーによって1980年代らしいポップさ全開の楽曲です。それはもう笑ってしまうくらいのポップさ。でもキャッチーなフィル・コリンズの歌メロも含めて、やっぱり素晴らしい名曲なんですよね。しばらく前に『とくダネ』でも番組テーマ曲として使われていたので、聴き馴染みがある人も多いのではないでしょうか。続いて「Tonight Tonight Tonight」は9分近い楽曲です。タムタムの鳴らし方とか、世界的に流行っていたワールドミュージック的な要素も加えていますね。ワールドミュージックに先駆けたピーター・ガブリエルに触発されたのかも。歌メロはキャッチーで、あまり長さを感じさせません。「Land Of Confusion」は個人的には本作で最も好みの1曲です。少しシリアスさを感じながらも、ダンサブルでノリの良いサウンドです。時折表れるタッタタッタタというスネアが良いアクセント。メロディアスな歌も口ずさみたくなりますね。メンバーをデフォルメ人形によるコミカルなPVがシュールです。「In Too Deep」はゆったりとしたバラード曲。しっとりとした雰囲気です。

アルバム後半に入り、「Anything She Does」でキャッチーなアップテンポ曲で始まります。元気になれる1曲。続く「Domino」は後半のハイライト。2つのパートから成る11分近い組曲ですが、プログレというよりエレクトロポップといった方が適切でしょう。シンセサイザーの作り出す幽玄なサウンドをバックに、コリンズの歌は力強い。後半はテンポアップして非常にスリリング。トニー・バンクスの鍵盤が魅力的で、味付け程度で出しゃばらないマイク・ラザフォードのギターも良い感じ。そして「Throwing It All Away」はAOR的なメロウな楽曲です。ゆったりとメロディアスな歌を聴かせるこの楽曲もシングルヒットしました。ラスト曲の「The Brazilian」はインストゥルメンタル。パーカッションにラテン要素も少しだけ感じますが、キーボードなどジェネシスらしいサウンドで聴きやすい1曲です。

ポップで聴きやすい楽曲が多く、ポップ期ジェネシスの入門盤としては間違いなく本作がオススメです。

1991年 14thアルバム

フィル・コリンズ在籍時最後の作品で、全英1位、全米4位を獲得。ヒュー・パジャムに代わりニック・デイヴィスがプロデューサーに就き、ジェネシスと共同プロデュース。

アルバムは「No Son Of Mine」で幕を開けますが、これが秀逸です。イントロから、トニー・バンクスのキーボードがメランコリックな雰囲気を作ります。そしてフィル・コリンズの感情こもった熱唱は、父のDVから逃れる息子の心情を歌っており、サビで歌われる「お前は俺の子じゃない」というフレーズがずしりと響きます。続く「Jesus He Knows Me」はテンポの速い楽曲で結構スリリングですが、全体的に哀愁が漂っています。「Driving The Last Spike」は10分に渡る楽曲。展開に富んでいて、往年のプログレを大人びた円熟味のある演奏で再現するとこんな形になるのかなと思います。後半はスリリングですが、若干冗長な印象もあります。「I Can’t Dance」はキャッチーな1曲。マイク・ラザフォードのギターが渋い音を出しますが、ジェネシスらしくないとってもシンプルなサウンド。でもノリが良いんですよね。これはPV必見で、右手と右足、左手と左足を同時に出してぎこちない歩きを見せる仕草がユニーク。そして「I Can’t Dance」と言いながら、ラストにコリンズが軽快なタップダンスを披露するというギャップが面白い。メロウな「Never A Time」を挟んで、7分強の「Dreaming While You Sleep」。プリミティブなサウンドで静かで神秘的な雰囲気の中、中盤のドラムが目の覚めるような強烈さです。メロディアスな「Tell Me Why」、アウトロのメロウで渋い演奏が聴きどころの「Living Forever」に続いて、名曲「Hold On My Heart」。キーボードの作る幻想的で幽玄な演奏に、しっとりとした歌が乗るバラード曲です。また派手さはないものの、サビの直後に渋い音を鳴らすギターも良い。3連のリズムを刻むメロウな「Way Of The World」に続き、ワルツ風バラード「Since I Lost You」。どことなくコリンズの声がスティーヴ・ペリーに聴こえてジャーニーっぽさも感じたり。ドラマチックです。そしてラスト曲「Fading Lights」は10分半の大曲。しっとりとした歌メロが続いた後の、4分頃から始まる重厚なキーボードの独壇場にワクワクします。往年のスピード感は無いものの、バンクスのカラフルな鍵盤はジェネシスのサウンドを特徴づける大事な要素だと思うのです。

名曲も多いのですが、スローからミドルテンポのメロウな楽曲が大半で、その割にトータル70分強もあるため、刺激になる曲が少なく冗長な印象を受けます。曲数を絞ればもっと良かったのに…とは思います。

基本的に来た仕事は断らないということで「世界で一番忙しい男」とも呼ばれたコリンズ。ソロとバンドの二足わらじに加えて、有名アーティストとの共演や映画出演など多忙を極めましたが、私生活では2人目の妻との離婚。そんなこともあってかコリンズは1996年に脱退し、音楽活動から一時的に引退してしまいます。残されたバンクスとラザフォードは、解散ではなくジェネシスを継続する選択をしました。

ラストアルバム (フィル・コリンズ脱退後)

1997年 15thアルバム

フィル・コリンズの脱退を受け、バンドは『そして2人が残った』…とはならず、オーディションでボーカリストを採用。「Stiltskin (スティルトスキン)」というバンドのレイ・ウィルソンが加わりました。脱退したコリンズは名ボーカリストであっただけでなく名ドラマーでもありましたが、後釜は定めず、サポート扱いでニック・ディヴァージリオとニール・Zという人物が参加したようです。

前作に引き続きニック・デイヴィスと、マイク・ラザフォード、トニー・バンクスの共同プロデュース。

オープニング曲「Calling All Stations」からこれまでと違った感じが出ています。ハードロック的なソリッドなギターを靄がかかったような重厚なキーボードが彩ります。ギターどうした?って感じ。そこに乗るウィルソンのボーカルはピーター・ガブリエルともフィル・コリンズとも違う。キャッチーさはないものの、ロック系の低く渋い声は結構良いんですよね。続く「Congo」はアフリカ音楽っぽいプリミティブなイントロ。そこからヘヴィなハードロック曲に変貌します。ハードロックサウンドはこれまでのジェネシスではないのですが、サビの歌メロを彩るキーボードはまさしくジェネシス。結構メロディアスでノリも良い曲です。「Shipwrecked」は哀愁漂うイントロのギターからキーボードのメロディアスな音色が良い。「Alien Afternoon」は8分近い楽曲ですが、退屈な印象が強いです。フィル・コリンズのドラムがいたらまた違ったのでしょうか…なんて思ってしまいます。「Not About Us」はアコギでしっとりと始まります。サウンドは徐々に盛り上がっていきますが、哀愁を纏って渋い声を聴かせるウィルソンのボーカルが良いと思います。メロウな「If That’s What You Need」を挟み、ヘヴィなハードロック楽曲「The Dividing Line」が続きます。これも8分近い。ダイナミックなドラムソロとヘヴィなギターで、最初の数十秒だけ聴いたらジェネシスだとわからないですが、バンクスのキーボードが加わりハードさを和らげます。でもウィルソンのボーカルはこのハードなサウンドにマッチするんですよね。分厚いキーボードが魅力の「Uncertain Weather」は往年のジェネシスを感じます。産業ロック的な「Small Talk」を挟んで大曲が並びます。8分に渡る「There Must Be Some Other Way」。少し冗長ですが、歌メロとその部分の演奏は良いので、間奏にもう少しスリルがあれば化けただろうにと思います。ラスト曲は9分の「One Man’s Fool」ですが、これはあまり魅力を感じません…。

せっかく後追いというフラットな立場で聴けるアドバンテージがあったというのに、ピーター・ガブリエルとフィル・コリンズに愛着を持ってしまい、本作はほとんど聴きません。でもレイ・ウィルソンが悪いボーカリストということは決してなくて、ハードロック的な要素を加えた変化がどうにもジェネシスとして受け入れがたいのだと思います。ジェネシスの看板が無ければ、良質なハードポップアルバムだったかもしれません。ただ、偏見なしに聴いた場合も、4つある7分超えの楽曲が少し冗長な感じです。

ベテラン大物バンドに入った新人というプレッシャーや、世間からの批判。また労働者階級のウイルソンと、貴族階級のバンクス、ラザフォードとは合わなかったようです。ウイルソンは本作で脱退してしまい、1998年にジェネシスは解散しました。なお2006年に再結成を果たしてライブを行いますが、その際ウィルソンには声すらかからずコリンズが復帰したということで不満を表明していました。