🇬🇧 Genesis (ジェネシス)

レビュー作品数: 24

目次

ジェネシス&メンバーソロ紹介動画

動画にまとめていますので、ぜひご視聴ください!

スタジオ盤①

デビュー

1969年 1stアルバム

ジェネシスは英国のプログレッシヴロックバンドで、総売上枚数1億5千万枚以上を売り上げる、プログレ界隈ではピンク・フロイドに次ぐ売上を誇るバンドです。そんなジェネシスは1967年に結成されました。オリジナルメンバーは皆が英国の貴族階級出身で、パブリックスクール「チャーター・ハウス」の学友だったピーター・ガブリエル(Vo)、トニー・バンクス(Key)、アンソニー・フィリップス(Gt)、マイク・ラザフォード(B)、クリス・スチュアート(Dr)の5人で結成。『創世記』録音時に、クリス・スチュアートに代わって同じく学友のジョン・シルバー(Dr)に交代します(「Silent Sun」のみスチュアートが叩いています)。本作リリース時はメンバー皆が18歳前後の若さでした。

本作はジョナサン・キングによってプロデュースされました。メンバーがジョナサン・キングに気に入られようとビージーズを意識したサウンドづくりをしたそうですが、そのタイトルから間違って宗教音楽の棚に置かれたという逸話もあるくらい、セールス的には全く振るわず散々な結果だったそうです。後年、BOXセットで本作を除く全オリジナルアルバムがリマスターされましたが、契約の関係なのかバンドにとっての黒歴史扱いなのか、本作だけは触れられることもなく、次作『侵入』が実質的な1stアルバム扱いとなっている状況です。それでいながらジャケットカバーは複数種類あるという、ある意味コレクター泣かせの作品かもしれません。

指パッチンから始まるオープニング曲「Where The Sour Turns To Sweet」。録音状態が古いですね。次作以降の魅力である強い毒気はここには無く、アコギ主体の牧歌的な歌をストリングスやホーンが彩ります。「In The Beginning」は荒々しくアコギをかき鳴らし、時折音を歪ませてサイケデリックな趣。続く「Fireside Song」ではバンクスが重々しいピアノを弾き鳴らした後、牧歌的な歌を展開。ストリングスを起用し優雅な雰囲気ですが、後の彼らを知っているとパンチが弱く感じるんですよね…。「The Serpent」は少し怪しげな雰囲気が出てきます。コーラスが不思議な浮遊感を生み、オルガンやドラムはスリリングに展開。「Am I Very Wrong?」はアコースティックな音色をバックに陰のある歌メロを披露。サビメロだけは明るいのですが、ガブリエル以外のメンバーが歌っていることもありジェネシスらしくないですね。笑 「In The Wilderness」は明るいメロディで、ガブリエルの激しい歌唱も魅力的。ですが優雅なストリングスとの相性はイマイチな気もしています。

レコードでいうB面、アルバム後半は「The Conqueror」で幕開け。重いピアノにダークな側面を見せてくれますが、歌が始まると若干古臭くて軽快なロックになります。「In Hiding」は3拍子でゆったりとした雰囲気。ストリングスがレトロ感を増長します。ホーンで華やかな「One Day」を挟んで続く「Window」。イントロだけなら中世感があって良いのですが、歌は牧歌的で可もなく不可もなくといった雰囲気です。「In Limbo」はホーンとリズム隊が徐々に盛り上げ、サビに向かって明るくなっていきます。メロディはキャッチーなので、ジェネシスじゃないバンドの楽曲なら個人的にもう少し評価できたかもしれません。「Silent Sun」はエンディング感のある楽曲で、歌メロはキャッチーに盛り上がります。そしてラストの「A Place To Call My Own」はピアノをバックに哀愁の歌を聴かせ、しんみりとした雰囲気。多幸感のあるコーラスに繋ぎますが、盛り上がる前にフェードアウト…。

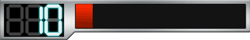

アコースティック中心のサウンドは聴いていて不快ということもなくBGMには良いのですが、後の彼らに比べると正直フックがほとんどない作品です。何度聴いても印象に残らず引っかかるものがないため10/100点にさせて頂きました。

しかし次作から化け始め、3作目以降~解散直前まで、うなぎ上りに成功を掴んでいくことになります。

プログレ期① (ピーター・ガブリエル在籍時)

1970年 2ndアルバム

アートロック的な要素とハードロック的な要素が加わって、クオリティが格段に向上した2ndアルバムです。ジョン・アンソニーによってプロデュースされた本作は、実質的な1stアルバムに位置付けられています。本当『創世記』とは何だったのかというくらいに劇的な進化を見せてくれます。楽曲は全6曲で、6分~9分前後の楽曲が並びますが、演奏技術の向上により長尺になったのかもしれませんね。

ジョン・シルバー(Dr)が大学進学のため脱退し、メンバー募集広告を見たジョン・メイヒュー(Dr)が参加しますが、本作限りで解雇となります。またステージ恐怖症だったアンソニー・フィリップス(Gt)も本作で脱退することになりますが、本作は彼の影響が大きく、バンドの後の方向性を定めるのに大きく貢献しました。なおジェネシスを去ったフィリップスはその後も音楽活動は継続し、1977年に自身の初ソロアルバムをリリースすることになります。それはやはり初期ジェネシス的なサウンドでした。

ジャケットはファンタジー風のイラストですが、広げてみるとナイフで刻まれていて、本作収録の「The Knife」をイメージさせます。

オープニングを飾る「Looking For Someone」は、静寂の中でガブリエルの叫ぶかのような歌声からいきなり始まるのでスリリングです。ハモンドオルガンにフルートにと音色は豊かになり、複雑で激しい曲展開でドラマチックな印象。つまらなかった前作とはまるで別物のように、大きく化けました。メイヒューのドラムは煽るように手数が多いし、フィリップスのハードなエレキギターもスリルがあります。続く「White Mountain」は繊細なアコギが中世のような幻想的な世界観を作ります。しかし緊迫感を増し、ハードロック的な疾走曲へと変貌。バンクスのオルガンが単調なフレーズを繰り返しますが、これが焦燥感を煽ります。カッコ良い疾走パートが印象的な1曲ですが、楽曲は結構変化に富んでいて忙しいです。「Visions Of Angels」は序盤牧歌的で穏やかな雰囲気で、アグレッシブな前曲とは対照的ですね。でも憂いのあるサビメロはダイナミックなドラムで演出、盛り上げる部分はしっかり盛り上げます。時折表れる分厚い鍵盤と手数の多いドラムのコンビネーションが鳥肌ものです。

アルバム後半の幕開けは「Stagnation」。静かで実験的な雰囲気ですが、中盤からは華やかなオルガンソロなどを見せます。終盤のガブリエルのフルートソロが中々良いですね。この楽曲自体はまだ荒削りなものの、プログレバンドとして大成するその片鱗が垣間見えます。「Dusk」は4分の楽曲で、6分~9分の大曲が並ぶ中ではコンパクトな印象。湿っぽいアコースティックサウンドが美しいです。そして、本作のハイライトである「The Knife」がラストに控えます。9分近いこの楽曲は非常にスリリングな楽曲で、最初はバンクスのハモンドオルガンがヘヴィに唸り主導権を握っていますが、途中、キンキンとエッジの効いたフィリップスのギターが主導権を握るととてもメタリックな質感に。中盤フルートを中心とした静かに聴かせるパートを挟むので、余計にその後の荒い質感が際立ちます(絶叫も含めて)。ハードロック、むしろヘヴィメタルにも通じる作風で、疾走感のあるスリリングな名曲です。

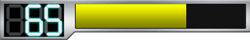

全体的に粗削りではありますが、才能の片鱗が既に見えており、なかなかに面白い作品です。初期の傑作「The Knife」は必聴です。

1971年 3rdアルバム

スティーヴ・ハケット(Gt)とフィル・コリンズ(Dr)が加入し、黄金期ラインナップが揃っての初の作品で、初期ジェネシスの傑作です。なお他のメンバー(ピーター・ガブリエル(Vo)、トニー・バンクス(Key)、マイク・ラザフォード(B))は貴族階級出身ですが、新加入の2人は労働者階級出身でした。

タイトルは「Nursery Rhyme (童謡)」と「Crime (犯罪)」をかけているとのこと。邦題の「怪奇骨董音楽箱」は1曲目の「Musical Box」から取っているのでしょう。また、生首でクリケットをする少女が描かれた不気味なジャケットも、同楽曲の世界観を表しています。

ジェネシスは本作でヨーロッパでの人気を獲得し、本国英国でも成功の足掛かりをつかみました。プロデューサーは前作同様ジョン・アンソニー。

10分超のスリリングな名曲「Musical Box」がとにかく秀逸。ジャケットに描かれた、ヘンリー少年の生首を飛ばしてクリケットで遊ぶ不気味な女の子シンシア。ヘンリーの部屋で見つけたオルゴールを開けると「老いたコール王」が流れるとともに目の前にはヘンリーの幽霊が。そしてみるみるうちに老けていくヘンリー。ヘンリーの乳母が部屋にやって来て、オルゴールを幽霊に投げつけるとどちらも粉々に……といった不気味なストーリー。これをドラマチックな演奏に乗せて、ガブリエルが迫真の演技で歌います。序盤は大人しく、ファンタジックな演奏をバックに囁くように歌いますが、3分半過ぎた辺りからハードロック風の非常にスリリングな演奏を展開。ダイナミックなドラムにキンキンと唸るギターは新加入組の実力の賜物ですが、楽曲自体は脱退したアンソニー・フィリップス(Gt)の影響を強く受けていると言われています。そして終盤の、叫び散らすかのようなガブリエルの「Now, now, now, now, now!」の連呼、これも鳥肌ものです。ガブリエル在籍時のジェネシスでは最高の楽曲です。続く「For Absent Friends」はアコースティックで美しい小曲。コリンズが歌っていますが、ガブリエルとも似通っていて違和感はありませんね。「The Return Of The Giant Hogweed」は8分という長尺のハードロック曲。「Giant Hogweed」とは巨大ブタクサのことで、素手でこの植物の汁に触れて日光に当たると酷い炎症を起こすという、英国では問題になっている外来種だそうです。バンクスのオルガンとハケットのヘヴィなギターが唸り、そしてガブリエルの歌はひねくれています。終盤は非常に緊迫した雰囲気で、焦燥感を強く煽ります。ヘンテコな楽曲で強烈な毒気がありますが、何度も聴いているとこれが不思議と癖になるんですよね。全編を通してリズミカルな演奏も心地良かったりします。

アルバム後半の幕開けとなる「Seven Stones」はメランコリックな雰囲気です。ドラマチックなサビを引き立てるギターが美しい。また幽玄なメロトロンも良い味を出していて、終盤はメロトロンがドラマチックな雰囲気を演出するのに一役買っています。「Harold The Barrel」はひねくれポップ曲。まくしたてるような歌は毒気に満ちていて、メロディもちょっと変な感じですが、妙にキャッチーで耳に残ります。続いて「Harlequin」は穏やかで美しい小曲です。12弦ギターがアコースティックで美しい音色を奏で、ほのぼのとして牧歌的な雰囲気。そしてラストは「The Fountain Of Salmacis」。その水を浴びると両性具有になるというサルマシスの泉の話。これもまたメロトロンが鳴り響いていて美しいです。序盤はメロディアスな歌メロをメロトロンが美しく引き立て、中盤からはハードロック風に変化。バタバタと忙しないドラムに、キンキンとしたギターやヘヴィなオルガンなどスリリング。終盤は壮大な演奏がドラマチックで、変化に富んで魅力的な楽曲です。

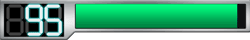

本当は怖いグリム童話のように、ファンタジックだけど強い毒気を放ちます。中毒性があり、不思議と耳に残ります。そんな本作は初期の傑作だと思います。

なおオーケストラような音色を出す楽器「メロトロン」の採用はハケットの発案らしく、キング・クリムゾンから譲り受けたメロトロンを使ったそうです。

1972年 4thアルバム

次作と並び、ピーター・ガブリエル在籍時の傑作として挙げる人も多い作品ですが、正直なところ敷居は高く、なかなか取っつきにくい印象の作品ではあります。プロデューサーは前作までとは変わり、デヴィッド・ヒッチコックによるプロデュース。

タイトルの「フォックストロット」とは社交ダンスのことですが、キツネと掛けてキツネ女がジャケットに描かれています。ちなみにライブパフォーマンスに定評のあるジェネシスですが、初期はガブリエルがこのキツネ女の格好や、その他いくつか出てくるキャラクターのコスチュームをして、演劇的なライブを行っていました。このシアトリカルなパフォーマンスや、抒情的な楽曲は熱狂的なファンを生み、プログレ界隈ではバンドを真似たフォロワー数でジェネシスがダントツだと言われています。

イントロからトニー・バンクスのメロトロンが荘厳に鳴り響く「Watcher Of The Skies」は本作のハイライトで、そして初期ジェネシスの代表曲の一つです。荘厳なメロトロンからの徐々に盛り上がっていくバンド演奏…スリリングな展開にゾクゾクします。歌は毒気があるけど妙にキャッチーで、演奏と歌メロ両方がこの楽曲の魅力でもあります。バンクスのメロトロン/オルガンと、スティーヴ・ハケットのハードなギターに注意がいきますが、何気にマイク・ラザフォードの独特なベースラインも印象に残るんですよね。ラザフォードも徐々に頭角を現すようになってきます。続く「Time Table」はゆったりとしたテンポに癒やされつつ、しかし歌メロには哀愁が漂います。バンクスの優しいピアノが印象に残る1曲ですね。8分半に渡る「Get ‘Em Out By Friday」は、初期ジェネシス特有の強い毒があって奇妙な楽曲。リズミカルなんですが少し不気味な演奏に、ガブリエルのエキセントリックな歌が乗ります。フィル・コリンズのハイハットを多用したドラムを中心に、頻繁にリズムチェンジする上に楽器が込み入っているのでガチャガチャした印象を受けます。そして「Can-Utility And The Coastliners」は徐々に毒気を増していく楽曲。前半はアコースティックで繊細なハケットのギターが憂いを帯びていて美しい。中盤からはバンクスが主導権を握り、奇怪なオルガンを展開。終盤はガブリエルのヒステリックな叫びが強烈です。

そして後半はアコギソロ「Horizons」で幕開け。2分にも満たない小曲ですが、これがなかなか良いのです。ハケットのソロライブでも演じられる楽曲で、穏やかで繊細なギターが魅力的。ハケットの演奏や作曲のスタイルが表れた名インストゥルメンタルです。そしてラストに控える、本作のもう一つのハイライト「Supper’s Ready」。7つのパートから成る組曲で、トータル23分に渡る超大作。先が読めない奇天烈な楽曲展開。ガブリエルによっていくつもの登場人物が演じ分けられ、歌い方も演劇的。ライブでは「A flower」を演じる花の被り物をしたガブリエルが見られます。笑 ガブリエル派のファンによって絶賛されるこの奇怪極まりない楽曲は、最初はなかなか良さが分かりにくいですが、全体の構成が分かるくらいに聴き込んだときにスリリングな名曲に化けます(好きになってからも、ヘンテコな楽曲という印象は払拭できませんが笑)。長いですが、聴き終えた後の満足感は格別です。

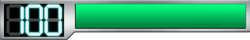

ガブリエル時代特有の強い毒気を放つ作品で、最初に聴くにはかなりハードルの高い作品です。ですが「Watcher Of The Skies」と「Supper’s Ready」という二つの名曲は必聴。この名曲がやはり目立ちますが、他も佳曲揃いです。

1973年 5thアルバム

英国をポンドで計り売りしますというタイトル。英国らしい空気に満ち溢れた作品で、音が洗練され荒々しさが無くなりました。ピーター・ガブリエルがなかなか歌詞を出さないことからインストゥルメンタルパートの比重が大きく、演奏力も向上したことも加わってかなり聴きやすい仕上がりです。ジョン・バーンズによってプロデュースされました。ジャケットは画家のベティ・スワンウィックが描いたものです。

「Dancing With The Moonlight Knight」はガブリエルのアカペラで幕開け。幻想的なサウンドに乗せて演劇的な歌唱を披露した後、疾走曲へと変貌してインストゥルメンタルパートが延々と続きます。演奏力の向上により緊張感溢れる爽快な仕上がりになっていて、速弾きギターや手数の多いテクニカルなドラム、厳かな雰囲気を付け加えるクワイア等、聴きごたえがあります。アウトロは繊細なギターにメロトロンと、美しい音色にうっとり。続いてライブの定番曲「I Know What I Like (In Your Wardrobe)」。牧歌的な楽曲で、ちょっとひねているけれどポップセンスに溢れるキャッチーな歌メロが魅力。一緒に歌いたくなります。フィル・コリンズのパーカッシブなドラムも印象的ですね。そして前半の山場「Firth Of Fifth」。10分近いこの楽曲は演奏がとにかく魅力的なのです。トニー・バンクスによるあまりに美しいピアノ前奏。おまけのように入るガブリエルの歌が終わると、同じくガブリエルによる静粛なフルート。そしてバンクスにバトンを渡し、憂いを帯びたピアノや色鮮やかで明るいシンセサイザー。そしてエフェクターによって角が取れたスティーヴ・ハケットのギターの音色があまりにも美しい。ハケットは魅力的なギタリストですが、この楽曲は彼の名演の一つです。そんな演奏を支えるマイク・ラザフォードのゴリゴリしたベースや、コリンズの変化に富んだドラムも良い仕事をしています。インストパートに彼らの魅力がぎっしりと詰まった名曲です。続く「More Fool Me」は優しい楽曲です。コリンズがボーカルを担当しており、アコースティックで牧歌的な雰囲気で癒してくれます。

後半は大作「Battle Of Epping Forest」で幕開け。音色は洗練されていますが、楽曲展開は前作までの奇抜な楽曲群の延長線上にある気がします。序盤や終盤は軽快な演奏に乗せ、でもローテンションの「picnic, picnic…」が印象的。中盤はガブリエルのシアトリカルなボーカルが奇怪な印象を強めます。続いて良質なインストゥルメンタル「After The Ordeal」。バックでピアノを鳴らしながら、繊細で美しいギターに魅せられます。前半はアコースティック、後半はエレキですがトゲのないメロディアスな音で癒してくれます。また終盤はフルートが郷愁を誘い、切ない気分にさせます。ハケットの魅力的なギターを堪能できる1曲ですね。そしてアルバム後半の山場である「The Cinema Show」。前半はドリーミーな音色にファルセット気味の歌声で夢心地を誘いますが、この楽曲の魅力は何と言っても後半の凄まじいインストパートです(前半も勿論良いですよ)。後半はバンクスによる少し覚束ないけど凄まじいキーボードの独壇場で、ずっと俺のターン状態。華やかなシンセと荘厳なクワイアなど、色鮮やかで鳥肌もののシネマショウを見せつけてくれます。それを支えるコリンズのテクニカルなドラムも非常にスリリングです。多幸感に溢れる楽曲はフェードアウトし、1曲目のリプライズ的な小曲「Aisle Of Plenty」に繋ぎます。アルバム1枚で組曲のように見せる演出によって作品を締めます。

音が洗練され、美しくもスリリングな楽曲の数々。またジェネシス初期作品に特有の毒素もかなり少ないため、比較的敷居の高いガブリエル時代の作品群の中では入門に向いているかと思います。

1974年 6thアルバム

プエルトリコ人の不良青年ラエルを主人公として描かれる、2枚組の壮大なロックオペラ作品です。ジェネシスの最高傑作であるとともに、個人的には数あるプログレッシヴロック作品の中でも頂点に立つ作品だと思っています。しかし2枚組のボリューム感や、陰鬱で難解な楽曲が多いことから、バンドのキャリアの中でもトップクラスに敷居が高く、最初に手を付けるのはやめたほうが良いかもしれません。逆に、何度も聴いて全体像が見えたときの達成感は素晴らしいので、ジェネシスのいくつかの作品を気に入ったようであればぜひ手に取ってほしい作品です。

前作『月影の騎士』と次作『トリック・オブ・ザ・テイル』は音楽性が似通っているのですが、本作の音楽性はだいぶ異なり、異質な作品です。インストパートの多かった前作へ反発したピーター・ガブリエルが本作の制作を主導したことも大いに影響していることでしょう。これまではバンドメンバーの平等主義で作られてきたのですが(メンバーそれぞれのソロ作品を聴くと、皆がみな貢献していたのだとよく分かります)、本作で強引に自己顕示欲を表現したガブリエルは「スターを意識した自分を反省した」として脱退に至ります。結婚や子どもの誕生などプライベート面の変化も脱退理由だったみたいですね。

前作に引き続きジョン・バーンズのプロデュース。奇怪なジャケットアートはアーティスト集団ヒプノシスによるものですが、本作の難解な歌詞世界をうまく表現しています。

レコードでいうA面(1枚目前半)は物語の導入で劇的な展開が繰り広げられます。ラエルはニューヨークのきらびやかな都会から幻想的な世界へと迷い込みます。繭の中や檻の中に閉じ込められ、そこで見つけた兄ジョンを追いかけて、今度は工場の生産ラインへ連れ込まれていきます。

楽曲はキャッチーな表題曲「The Lamb Lies Down On Broadway」で華やかに幕開け。歌メロは口ずさみたくなるほどキャッチーで、オープニングに相応しい求心力のある1曲です。また、トニー・バンクスの幻覚的なキーボードやマイク・ラザフォードのベースも冴えていますね。しかし華やかな世界は「Fly On A Windshield」によって一気にダークな世界へと一変します。メロトロンが悲壮感のある音色を奏で、スティーヴ・ハケットのギターは幻覚的な音でメロディアスな旋律を弾く…ダークサイケな感覚です。終盤、鳥肌が立つほど盛り上がったところで、メドレーのように続く「Broadway Melody Of 1974」の歌メロへ繋ぎます。やや強い口調で歌い、演奏もかなりヘヴィですね。このオープニング3曲の流れが鳥肌ものなのですが、「Fly On A Windshield」と「Broadway Melody Of 1974」はセットでハケットのソロライブでもよく演奏されるので彼がメインで作曲したのでしょうか。続いて「Cuckoo Cocoon」はドリーミーで心地良いサウンドと、キャッチーなメロディ。でもガブリエルの声質のせいか若干の不気味さを感じさせます。間奏ではガブリエルのフルートが響き、心地良くて聴き入ってしまいます。そして、前半の山場となる名曲「In The Cage」。静かにゆっくりと始まりますが、焦燥感を煽るように徐々にテンポアップして盛り上がっていきます。歌メロも比較的キャッチーで耳に残りますが、聴きどころは後半のバンクスのキーボード。まさにバンクスの独壇場で、シンセがメロディアスかつスリリングに、淡々としたオルガンが幻覚的に…と、色鮮やかな演奏で楽しませてくれます。それを支えるフィル・コリンズのドラムもダイナミックで魅力的ですね。8分もあるのですが、時間があっという間に過ぎるほど白熱してのめり込める楽曲です。続いて「The Grand Parade Of Lifeless Packaging」は加工されたボーカルが気持ち悪い。怪しげでひねくれているけど、でもリズミカルでどこかポップな印象も受けるという変な楽曲です。終盤はコリンズのドラムを中心に焦燥感を煽り立てます。

レコードB面(1枚目後半)は全体的に暗鬱な雰囲気が漂います。ニューヨークに戻ってきて、思い出す初体験の記憶。地を這う不自由な人々を眺めながら螺旋階段を上って辿り着いたのは32の扉がある部屋。ラエルはどの扉を進んでも戻ってきてしまう部屋に閉じこめられてしまいます。

「Back In N.Y.C.」は、同じフレーズを反復する陰鬱な演奏に乗せてガブリエルが終始叫びます。ダークな演奏を聴いていると気分が暗くなりますが、同時に不思議な中毒性も持っています。「Hairless Heart」は2分程度のインストゥルメンタル。哀愁漂うメランコリックなメロディが切ない気分にさせます。続く「Counting Out Time」は一転してキャッチーな印象で、ここまでのダークな雰囲気を少し和らげます。ガブリエルの癖のある声じゃなければポップ曲だったかもしれませんね。そしてメロディアスでしっとりした「Carpet Crawlers」は数少ない癒し曲で、ライブでは観客が合唱する人気曲です。バンクスのキーボードが神秘的な雰囲気を作り出し、フレーズは短いながらもハケットの浮遊感のあるギターも良い仕事をしています。そして、序盤は優しくも切なさを交えた歌で、後半に向かうにつれて感情的になるガブリエルの歌が良いんですよね。最後に「The Chamber Of 32 Doors」で、またもダークで哀愁漂う雰囲気に。悲壮感のあるイントロ、リズミカルにスタートするものの深い闇へと落ちていくような暗鬱な歌。暗いのですが、不思議と心地良さも内包しています。

レコードC面(2枚目前半)は実は一番取っつきにくさを感じたパートでした。しかし聴き込むと魅力的なパートに変貌します。一緒の部屋に閉じ込められていた大衆をよそに、盲目の老婆リリーホワイト・リリスに導かれて洞窟の中。今度はプールに場面を移し、3匹の蛇女ラミアに肉を喰らわれるも、ラエルの血を飲むとラミアは死んでいきます。

ラザフォードのベースがヘヴィなイントロで幕を開ける「Lilywhite Lilith」。演奏は重苦しさを持っているし、歌も攻撃的な雰囲気なのですが、サビメロは美しさも感じられます。雰囲気が「Broadway Melody Of 1974」にも似ていますね。続く「The Waiting Room」はインストゥルメンタル。静けさの中にいくつもの不穏なSEが鳴り響きます。ガラスの割れる音、不気味な何かが通り過ぎる音、轟音…。そして後半は緊迫しつつも浮遊感に満ちたダークサイケな感覚を味わえます。「Anyway」はC面で最もドラマチックな1曲。強い哀愁をたたえるピアノが重苦しい雰囲気を作り出します。そして突如としてヘヴィメタルにも通じるヘヴィなギターとベースが響くという、振り幅の大きい楽曲です。泣きのギターもたまりません。最後に神秘的な余韻を残して「Here Come The Supernatural Anaesthetist」へ。ファンキーなリズムに乗せて、ギターが比較的明るい音色を奏でています。重苦しいC面の中ではひと息つける楽曲でしょうか。続いてC面で最もメロディアスな名曲「The Lamia」。哀愁漂う歌で始まり、ピアノが悲壮感を増長します。しんみりとしていて、美しい音色も合わさってじんわり胸に染み入ります。そして盛り上がる部分ではダークさを増し、メランコリックな感覚を強めます。何とも言えない切なさが苦しいのですが、同時にため息が出るほど美しくもある。ガブリエルとバンクスが主役ですが、アウトロでのハケットのギターも良い仕事をしてるんですよね。「Silent Sorrow In Empty Boats」は静かなインスト曲なので一息つけます。ゆらゆらと静かに揺られるような穏やかなサウンドに、響き渡るクワイアが神々しいです。

最後にレコードD面(2枚目後半)も哀愁が漂いますが、最後は暗闇から出口を見つけだしたかのように、底抜けに明るいエンディングを迎えます。ラエルはこぶだらけのチ○コのような怪物スリッパーマンに変身してしまい、治すための手術を受けますが、手術中カラスにチューブを奪われ、カラスに飛びついて辿り着いた渓谷で溺れる兄ジョンを発見。兄ジョンを助け出してみると自分と同じ顔で驚き、ラエルは悟ります。自分を見つめ直し、現実(リアル)のラエルへの強い自己肯定感をもってアルバムを締め括ります。

「The Colony Of Slippermen」は3パートから成る楽曲です。序盤はエキゾチックで怪しげな雰囲気の演奏を展開した後、突如ひねくれポップへ。中盤からはテンポアップして少し緊迫感があります。バンクスによるシンセの独壇場ですが、コリンズのトリッキーなドラムもスリルを生み出していますね。全体的に場面転換の激しい楽曲です。続くインスト曲「Ravine」は風のような寒々しい音色が響きます。そして表題曲をゆったりめにアレンジした「The Light Dies Down On Broadway」で物語の終焉が近いことを感じます。同じメロディですが、表題曲よりも憂いを帯びた印象です。続く「Riding The Scree」はメロディが弱くテクニック偏重な印象ですが、途中鳴り響くキーボードの音色だけは明るくキャッチーで、ここまでの暗い雰囲気は徐々に払拭されてきました。「In The Rapids」では静かに語るようにエンディングの雰囲気を醸し出しますが、最後に救い出した兄ジョンの顔を見て「Somethings changed, that’s not your face. It’s mine – it’s mine! (何かが変わった、それはジョンの顔じゃない、俺の…俺の顔だ!)」と驚いた勢いで繋ぐラスト曲「It.」。一気に吹っ切れたかのように、底抜けに明るくキャッチーなサウンドで大団円を迎えます。これまでの暗さが嘘のようです。最後はローリング・ストーンズの「It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)」をパロった歌詞「Yes it’s only knock and knowall, but I like it」で締め括ります。笑 トータル95分に渡る長いロックオペラは幕を閉じるのでした。

暗い世界でドラマチックに展開される楽曲とメロディラインを追うだけでも、聴くたびに新しい発見がある魅力的な作品です。ガブリエルが書いた難解な歌詞世界は、和訳を読んでもよくわかりませんが、歌詞を深掘りするのも楽しそうだなと、この作品のあまりの奥深さにワクワクします。

しかしながらかなり難解で全体像を掴むのには相当時間がかかるため、ジェネシスの作品中最も敷居の高い作品でもあります。是非聴いてもらいたいけど、嫌いになって欲しくないから最初には薦めたくない…というジレンマです。笑

プログレ期② (ピーター・ガブリエル脱退後)

1976年 7thアルバム

ピーター・ガブリエル脱退という危機的状況に陥ったジェネシス。オーディションを行ったりしたものの、結局はフィル・コリンズがドラマー兼ボーカルとして対応することになり、バンドは4人編成となりました。コリンズのボーカルはガブリエルと似ており(似せており)、それでいながらガブリエルみたいなクセが無くて聴きやすいんです。

バンドの危機とは裏腹に、セールス的には過去最高の売上を更新し、バンドはこの後ウナギ登りで売上を伸ばしていきます。前作『眩惑のブロードウェイ』がガブリエル色の強い異色作品でしたが、本作は前々作『月影の騎士』の正当進化と言えるサウンドです。トニー・バンクスが旗を振り全曲の作曲に携わった本作は統一感があって、アルバム全体も楽曲単体で見ても動と静の対比が見事な作品です。前作がガブリエル主導だったのと対照的に、本作はバンクスのアルバムとも言えそうです。4人になった危機感からかメンバーの本気が感じられる、非常に完成度の高い作品です。

ジャケットは前作同様にデザイナー集団ヒプノシスの作で、デヴィッド・ヘンチェルとバンドの共同プロデュース。デヴィッド・ヘンチェルはその後『デューク』まで携わることになります。

「Dance On A Volcano」はゆったりしていたり、かと思えば突然疾走したりと場面展開の激しいスリリングな楽曲で、フュージョンばりの演奏レベルの高さ。そして何と言ってもコリンズのドラムが化け物じみていて、楽曲に高い緊張感を生み出しています。とてもカッコ良いオープニング曲です。「Entangled」は一転してスティーヴ・ハケットの繊細で叙情的な一面が強く出ています。アコースティックで美しい音色に癒やされ、憂いを帯びたコリンズの優しく穏やかな歌に切なさを感じます。ファンタジーっぽさを感じさせつつも、秋のような空気感が漂います。終盤のキーボードは寒々しい風が吹くかのようです。続く「Squonk」は、いつも泣いていて涙で溶けてしまうという伝説の生き物スコンクをうたった楽曲です。マイク・ラザフォードのベースが心地良いグルーヴを生み出していますね。全体的に重厚感があり、かつメランコリックな雰囲気が漂いますが、コリンズの感情的な歌とバンクスの分厚い鍵盤が楽曲のキーになっています。そして「Mad Man Moon」は哀愁漂う楽曲で、涙を誘います。バンクスがピアノやシンセ、メロトロンなど様々な鍵盤を効果的に駆使しながら、寂寥感に溢れる世界観を構築。途中加わるハケットのギターも胸に突き刺さりますね。そしてコリンズの優しいボーカルもあるからこそ、ここまで切なく感じさせるのでしょう。中盤はバンクスの独壇場で、美しいピアノを中心にしんみりと聴かせます。終盤は一時的にテンポアップしますが、それ故にそのあとの哀愁のメロディがより際立ちますね。美しい…。

レコードB面、後半1曲目の「Robbery, Assault And Battery」は軽快でリズミカルな楽曲。前半はコミカルな歌メロで楽しませてくれますが、後半になるとスリリングな楽曲に豹変。凄まじくテクニカルなドラムに圧倒され、またバンクスのキーボードも暴れ回ります。リズムもかなり複雑なのですが、勢いがあるからか難解な印象はなくて爽快です。哀愁漂う名バラード「Ripples…」はラザフォードとバンクスの作。歌メロがとにかく魅力的で、憂いを帯びてあまりに美しいメロディは日本人好みなのではないでしょうか。それを歌うコリンズの切なげなボーカルが胸に響きます。間奏はハケットとバンクスが中心となって切なさを増長し、ドラマチックな大サビには涙。とても素晴らしいバラードです。「A Trick Of The Tail」は表題曲であり一定水準以上のクオリティを持ちながらも、個性の強い本作楽曲群の中では比較的影が薄いかもしれません。リズミカルで比較的ポップだし、幻想的な感覚も持ち合わせた決して悪くない楽曲なのですが、他が名曲揃いなのでやはり埋没気味です。そしてラスト曲は超絶技巧のインストゥルメンタル「Los Endos」。これが凄まじい緊張感を放つ楽曲で、コリンズの超高速ドラムに圧倒されます。楽曲を彩りメロディを奏でるバンクスのキーボードや、ラザフォードのブイブイ唸るベース、アクセントとして加わるハケットのギターもそれぞれ魅力的なのですが、圧倒的なドラムの衝撃度には勝てないですね。笑 スリリングで鳥肌が立ちっぱなしのこの楽曲のラストには、走馬灯のように「Dance On A Volcano」や「Squonk」のメロディが表れ、アルバムを振り返りながらフェードアウトしていきます。この演出によってアルバムは更に統一感を持ち、恐ろしいほど高い完成度に仕上がるのです。

プログレ時代のジェネシスでは最も取っつきやすい作品で、全キャリアを通しても『眩惑のブロードウェイ』に次ぐ傑作アルバムです。楽曲のクオリティは非常に高く、捨て曲がありません。楽曲は強烈な個性を持ちながらもアルバムとしての統一感は全作随一で、入門盤にピッタリです。

個人的には、このアルバムの持つ哀愁漂う空気感が秋の夜長にピッタリだと思っています。秋になると自然に手を伸ばすアルバムです。

1976年 8thアルバム

トニー・バンクスのキーボードが際立った作品で、鍵盤の洪水と呼ぶべきかカラフルなキーボードの音色がとても心地よく、叙情的な楽曲が特徴です。本作もプログレ時代ジェネシスではかなり取っつきやすい作品です。そしてスティーヴ・ハケットの最後の作品となりました。一説には、ハケットの1stソロアルバムが成功したことで、バンドに貢献しないことに腹を立てたバンクスによってバンドを追い出されたとか、逃げるように脱退したとか言われています。でもその後のハケットのソロ活動を見ると、ジェネシスへの未練というか、戻りたくてたまらないオーラがあちこちで出てるんですよね。

アルバムタイトルの由来はジョン・バカンの『The House of the Four Winds』と、エミリー・ブロンテの『Wuthering Heights (嵐が丘)』の組合せだそうです。また「Unquiet Slumbers For The Sleepers…」と「…In That Quiet Earth」はともに『嵐が丘』の一節だとか。

ヒプノシスによるジャケットは寂寥感のある光景ですが、表ジャケのふさふさな樹と思われていたものが、裏ジェケでは葉っぱではなく羽ばたく鳥と残された枯れ木と判明します。

オープニング曲「Eleventh Earl Of Mar」ではキャッチーなメロディを奏でるシンセサイザー全開。バンクスの鍵盤は時に寒々しく、時に晴れやかでキャッチーに、豊かな音色で楽曲をカラフルに彩ります。フィル・コリンズの歌は明るめのトーンなので、バンクスのカラフルなサウンドと合わせて楽しい気分になります(なお中盤だけ少しシリアスです)。何気にマイク・ラザフォードのベースも主張が激しいですね。続く「One For The Vine」は10分に渡る大作です。前半は憂いに満ちた楽曲をしっとり聴かせますが、後半はテンポアップして躍動感ある展開で高揚感を煽ります。哀愁を見せたかと思えば賑やかに彩る、バンクスのカラフルで派手な鍵盤の音色が目を引きますね。その代わりにハケットの出番がかなり少ないのですが、アウトロでは活躍してくれます。「Your Own Special Way」はラザフォードが作曲したポップな楽曲。前2曲のような派手さはないですが、アコースティック寄りの穏やかで優しい雰囲気で癒してくれます。終盤はドリーミーな音色が心地良い。そして「Wot Gorilla?」はスリリングなインストゥルメンタル。寒々しい印象のシンセサイザーと、コリンズの高速ドラムが寂寥感や焦燥感を感じさせます。バンドの演奏力の高さを見せつけてくれる1曲ですね。

アルバム後半に入り、「All In A Mouse’s Night」はバンクスが主導。華やかなキーボードが特徴的な楽曲で、ラザフォードのベースも力強いですね。続いて哀愁漂う「Blood On The Rooftops」。ハケットのソロライブでもよく披露される、彼のお気に入り曲でしょう。終始影のある雰囲気です。繊細なアコギの音色に聴き入っていると、コリンズの優しくも憂いのある歌が切なく響き渡ります。サビでは重厚な演奏でダークに、ドラマチックに引き立てます。そしてここからが本作の目玉で、ラスト3曲で構成されるスリリングな組曲になります。組曲はインストゥルメンタル「Unquiet Slumbers For The Sleepers…」で幕開け。風の音色のような寒々しいシンセが寂寥感を誘います。そのまま続くインスト曲「…In That Quiet Earth」、これがとてもスリリングなのです。手数が多く疾走しているコリンズのドラムが焦燥感を煽ります。ですが出番を得たハケットのギターはのびのびとしていて、メロディアスな歌を優雅に歌うかのようです。このメロディアスなフレーズが魅力的。後半に差し掛かるとダークさが増し、とてもヘヴィなリズム隊の上でバンクスのシンセが主旋律を奏でています。そして緊張感を高めて繋ぐラスト曲「Afterglow」はバンクス作のメロディアスなバラードで、次作以降のポップ化の予兆を感じさせます。コリンズの歌うメロディが魅力的で、シンセやドラムが歌をドラマチックに引き立てています。聴き終えた後の余韻も格別です。

キーボードが主導するアルバムで、プログレ時代ジェネシスの作品群では前作に並んで聴きやすい作品です。全体的に晩秋や初冬のような寒さを感じる作品で、これらの時期に聴きたくなります。

ちなみに本作の目玉の一つであるラスト3曲の組曲は、ハケットのアイディアをベースにバンドがアレンジを加えたものです。勝手に書き換えられて不満を持っていたハケットは、脱退後のソロ作品で「Please Don’t Touch」(勝手に触らないでくれ!というストレートなメッセージですね)という形で、本来彼が表現したかった内容をリリースしています。